Musica per la Pace

Siamo tutti solidali?

E Allora Dai

Questa è una canzone di protesta, che non protesta contro nessuno. Anzi, siamo tutti d’accordo.

Tu m’insegni quanto vale

incontrare un vero amico

Un amico è un tesoro

dice quel proverbio antico

Ed ognuno l’ha provato

quando solo si è trovato

la parola di un amico

ti può dar quel che non hai

E allora dai e allora dai

le cose giuste tu le sai

e allora dai e allora dai

dimmi perché tu non le fai

Il denaro non è tutto

è una frase che si dice

nella vita c’è ben altro

che può renderti felice

Te lo dicon tutti spesso

ricchi e poveri è lo stesso

il denaro non guarisce

e non da felicità

E allora dai …

Ogni uomo è uguale a un altro

quando viene dalle stelle

non importa la sua lingua

o il colore della pelle

Lo diceva anche il vangelo

già duemila anni fa

finalmente siam d’accordo

questa si che è civiltà

E allora dai …

Tu m’insegni che la guerra

oggi non si può più fare

che le bombe ed i cannoni

sono cose da evitare

Lo si scrive sui giornali

siamo tutti solidali

che la pace in tutto il mondo

salverà l’umanità

E allora dai …

https://youtu.be/mbXCsINdcrk?si=8p0MxuUIHMaRqoXS

“Cercare pace è l’unica vittoria”

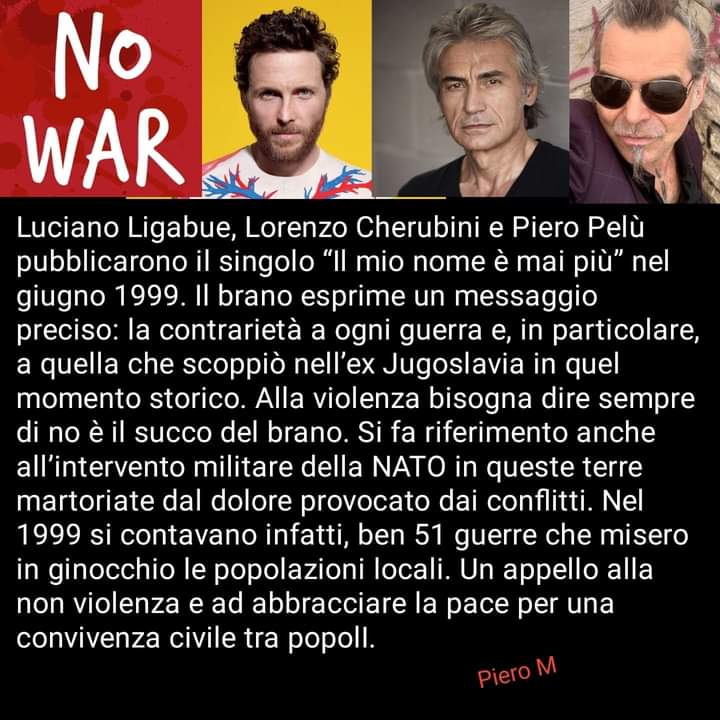

IL MIO NOME È MAI PIÙ

Io non lo so chi c’ha ragione e chi no

se è una questione di etnia, di economia,

oppure solo pazzia: difficile saperlo.

Quello che so è che non è fantasia

e che nessuno c’ha ragione e così sia,

a pochi mesi ad un giro di boa

per voi così moderno.

C’era una volta la mia vita

c’era una volta la mia casa

c’era una volta e voglio che sia ancora.

E voglio il nome di chi si impegna

a fare i conti con la propria vergogna.

Dormite pure voi che avete ancora sogni, sogni, sogni

Il mio nome è mai più, mai più, mai più

Il mio nome è mai più, mai più, mai più

Il mio nome è mai più, mai più, mai più

Il mio nome è mai più…

Eccomi qua, seguivo gli ordini che ricevevo

c’è stato un tempo in cui io credevo

che arruolandomi in aviazione

avrei girato il mondo

e fatto bene alla mia gente

fatto qualcosa di importante.

In fondo a me, a me piaceva volare…

C’era una volta un aeroplano

un militare americano

c’era una volta il gioco di un bambino.

E voglio i nomi di chi ha mentito

di chi ha parlato di una guerra giusta

io non le lancio più le vostre sante bombe,

bombe, bombe, bombe, BOMBE!

Il mio nome è mai più….

Io dico si dico si può

sapere convivere è dura già, lo so.

Ma per questo il compromesso

è la strada del mio crescere.

E dico si al dialogo

perché la pace è l’unica vittoria

l’unico gesto in ogni senso

che dà un peso al nostro vivere,

vivere, vivere.

Io dico si dico si può

cercare pace è l’unica vittoria

l’unico gesto in ogni senso

che darà forza al nostro vivere.

Il mio nome è mai più…

La prima vittima delle guerre è l’infanzia

LA CROCIATA DEI BAMBINI

Partirono all’alba in crociata i bambini

Le facce gelate, chi li troverà?

Partirono in fila, sepolti di neve,

i soli scampati alle bombe ed ai soldati

Volevan fuggire dagli occhi la guerra,

volevan fuggirla per cielo e per terra

un piccolo capo, la pena nel cuore,

provava a guidarli e la strada

non sapeva trovare.

Una bambina di undici, ad una di quattro, come una mamma portava per mano ed un piccolo musico, col suo tamburo,

batteva sordo, al timore di farsi trovare

E poi c’era un cane, ma morto di fame

che per compassione nessuno ammazzò,

e si faceva scuola tutti alla pari

sillabavan maestri e scolari

C’era Fede e Speranza ma né pane, né carne non chiamate ladro chi deve rubare,

per dare alle bocche, di cosa mangiare

farina ci vuole e non solo bontà

Si persero in tondo, nel freddo di neve

nessuno più vivi li poté trovare,

soltanto il cielo, li vede vagare

nel cerchio dei senza meta dei senza patria

E cercano insieme una terra di pace

non come quella che hanno lasciato,

senza fuoco e rovina di Colosseo

ed immenso dietro di loro…diventa il corteo

Il cane nel bosco fu trovato una sera

al collo portava un cartello con scritto:

qualcuno ci aiuti, abbiam perso la strada

seguite il cane, e vi prego,non gli sparate

La scritta infantile, trovò un contadino

ma non la mano che la tracciò

un anno è passato, e nessuno è venuto

il cane soltanto è restato

a morire di fame

Il cane soltanto è restato

e si muore di fame

Errori nelle guerre? No, la guerra è tutto un Tragico Orrore

E SE CI DIRANNO

E se ci diranno

che per rifare il mondo

c’è un mucchio di gente

da mandare a fondo,

noi che abbiamo troppe volte

visto ammazzare

per poi sentire dire

che era un errore

noi risponderemo

noi risponderemo

NO NO NO NO NO !

E se ci diranno

che nel mondo la gente

o la pensa in un modo

o non vale niente

noi che non abbiam finito

ancora di contare

quelli che il fanatismo

ha fatto eliminare

noi risponderemo

noi risponderemo

NO NO NO NO NO !

E si ci diranno

che è un gran traditore

chi difende la gente

di un altro colore

noi che abbiamo visto

gente con la pelle chiara

fare cose di cui

ci dovremmo vergognare

noi risponderemo

noi risponderemo

NO NO NO NO NO !

E se ci diranno

che è un destino della terra

selezionare i migliori

attraverso la guerra

noi che ormai

sappiamo bene che i più forti

sono sempre stati

i primi a finir morti

noi risponderemo

noi risponderemo

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO ….

Le crociate americane? Unicamente ipocrisia e sete di potere

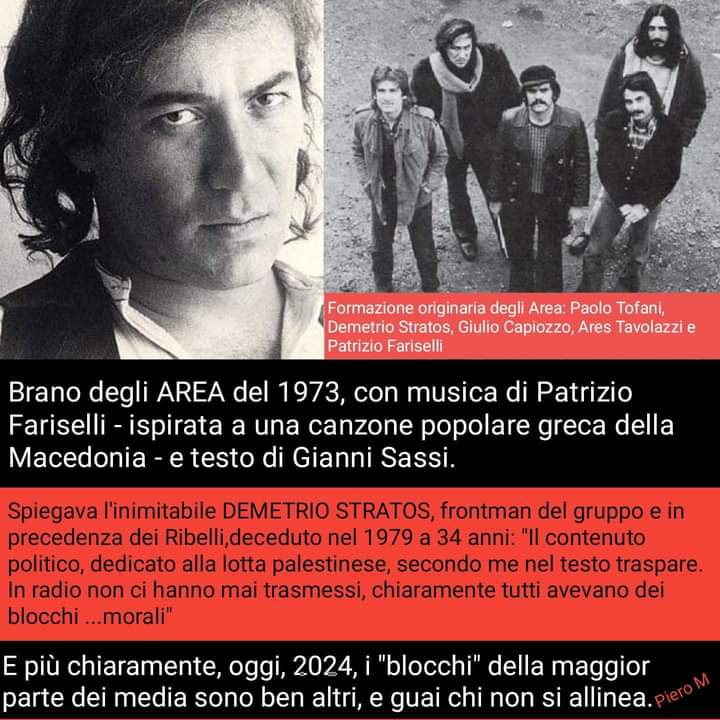

C O N T R O

CONTRO i fucili, carri armati e bombe

CONTRO le giunte militari, le tombe

CONTRO il cielo che ormai è pieno di tanti ordigni nucleari

CONTRO tutti i capi al potere che non sono ignari

CONTRO i massacri di Sabra e Shatila

CONTRO i folli martìri dell’Ira

CONTRO inique sanzioni, le crociate americane, per tutta la gente che soffre e che muore di fame

CONTRO chi tiene la gente col fuoco

CONTRO chi comanda ed ha in mano il gioco

CONTRO chi parla di fratellanza, amore e libertà e poi finanzia guerre e atrocità

CONTRO il razzismo sudafricano

CONTRO la destra del governo israeliano

CONTRO chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha,per tutta la gente ormai stanca che vuole verità

CONTRO tutte le intolleranze

CONTRO chi soffoca le speranze

CONTRO antichi fondamentalismi, nuovi imperialismi

CONTRO la poca memoria della storia

CONTRO chi fa credere la guerra un dovere

CONTRO chi vuole dominio e potere

CONTRO le medaglie all’onore, alla santità

PER TUTTA LA GENTE CHE GRIDA

L I B E R T Á

Il terrorismo è anche un prodotto dell’interessata “esportazione di democrazia” e dell’arrogante prepotenza della superiorità delle armi

LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE (NERO)

Giocare col mondo facendolo a pezzi

Bambini che il sole ha ridotto già vecchi

Non è colpa mia se la tua realtà

mi costringe a fare guerra all’omertà

Forse un dì sapremo quello che vuol dire

affogar nel sangue con l’umanità

Gente colorata quasi tutta uguale

La mia rabbia legge sopra i quotidiani,

legge nella storia tutto il mio dolore

Canta la mia gente che non vuol morire

Quando guardi il mondo senza aver problemi cerca nelle cose l’essenzialità

Non è colpa mia se la tua realtà

mi costringe a fare guerra all’umanità

A tutti griderò di non partire, di non obbedire…

IL DISERTORE

In piena facoltà,

Egregio Presidente,

le scrivo la presente,

che spero leggerà.

La cartolina qui

mi dice terra terra

di andare a far la guerra

quest’altro lunedì.

Ma io non sono qui,

Egregio Presidente,

per ammazzar la gente

più o meno come me.

Io non ce l’ho con Lei,

sia detto per inciso,

ma sento che ho deciso

e che diserterò.

Ho avuto solo guai

da quando sono nato

e i figli che ho allevato

han pianto insieme a me.

Mia mamma e mio papà

ormai son sotto terra

e a loro della guerra

non gliene fregherà.

Quand’ero in prigionia

qualcuno m’ha rubato

mia moglie e il mio passato,

la mia migliore età.

Domani mi alzerò

e chiuderò la porta

sulla stagione morta

e mi incamminerò.

Vivrò di carità

sulle strade di Spagna,

di Francia e di Bretagna

e a tutti griderò

di non partire più

e di non obbedire

per andare a morire

per non importa chi.

Per cui se servirà

del sangue ad ogni costo,

andate a dare il vostro,

se vi divertirà.

E dica pure ai suoi,

se vengono a cercarmi,

che possono spararmi,

io armi non ne ho.

Cercarsi un nemico, unico obiettivo che dà motivazione all’esistenza di poveri esserini meschini

RE FEDERICO

C’era un grand’uomo sulla terra

chiamato Re Federico

che andava alla guerra,

cercando il nemico..

ma il nemico era andato a comprare un gelato e se n’era fregato del grand’uomo soldato

Nemico, nemico.. vien fora te aspeto!

Adeso non posso finisso u sorbetto

Vien fora, te aspeto coa spada e coa lanza

Adeso non posso che g’ho el mal de panza!

Nemico.. nemico? Non facciamo scherzi.. Nemico?

Come occupato? Chiama ancora.. nemico!

Usa il telefono speciale

Sono io, sono il presidente, sono il ministro della guerra, sono l’onnipotente!

Yo soy el caudillo, Yo soy el leader maximo, je suis le president, e I’m the governator, the terminator!

nemico.. bu!

nemico…un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo!

nemico..

pronto? nemico?

dai, non facciamo scherzi.. nemico, se ci sei spara un colpo!

dopo non imboscarti… odio, odio gli imboscati! Arrenditi dopo!

Impossibile… son qua, col mio cane e il cane del presidente..

Un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo.. vero Bobi?

Nemico? Vado a portar fuori il cane, quando torno voglio che tu sia qui..

Ti prego.. mia moglie si incazza!

Nemico.. soy el Re Federico!

sono tuo amico.. ma tu mi sei nemico!

nemico, per piacere.. un grand’uomo senza nemici è un uomo gran solo!

nemico?

…ti faccio vincere…

Nulla è più sacro della Pace

Il mio nome è Pace

Il mio nome è Pace

abito nel vento quello che ribalta il cielo

Sono angelo dagli occhi combattenti

che non può vincere solo

Sono il viaggio che non è finito sai,

su a nordest o giù in Oriente

Sono quello che non ha paura mai

di fissare gli occhi della gente

Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi

Sono il sogno che non muore mai

Io sono il canto libero salvami se puoi

Sono il sogno che non muore mai

Il mio nome è pace

sono la tua luce che risplende nella sera

Sono terra, acqua e sole sono inverno e primavera

Sono pane sono pura verità che sorride in faccia al male

Sono il viso di tua madre sono io le sue parole

Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi

Sono il sogno che non muore mai

Io sono il canto libero salvami se puoi

Sono il sogno che non muore mai

Sono lungo la tua strada, sono forza sono amore

chissà se mi puoi sentire, chissà se mi sai vedere

Chissà se mi puoi trovare

Il mio nome è pace sono un viaggiatore e sarà giusto partire

Sono in piedi a una stazione ma il mio viaggio non può mai finire

Sono l’alba giusta e chiara che si leva sulla via

Sono l’ostinato bene e ora cerco casa tua

Io sono l’uomo il pazzo il Cristo cercami se vuoi

Sono il sogno che non muore mai

Io sono canto libero salvami se puoi

Sono il sogno che non muore mai

Io sono il canto libero salvami se puoi

Sono il sogno che non muore mai

Io sono il canto libero salvami se puoi

Sono il sogno che non muore mai.