di Piero Murineddu

Meglio mangiare una cipolla dividendola con altri che da soli una “fiorentina”.

Conosciamo tutti questo detto, con tutte le varianti locali, nato dalla saggezza e pratica della povera gente che, se applicato particolarmente nei rapporti tra Paesi e Nord e Sud del pianeta, non avremmo la continua sensazione di esser seduti su una Polveriera che puó scoppiare da un momento all’altro. Perché, stringi stringi, se viviamo in un continuo stato di tensione, il motivo primo é l’ingordigia di certi a danno di altri.

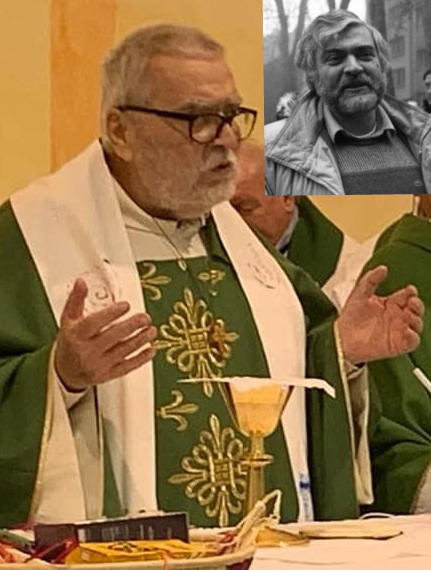

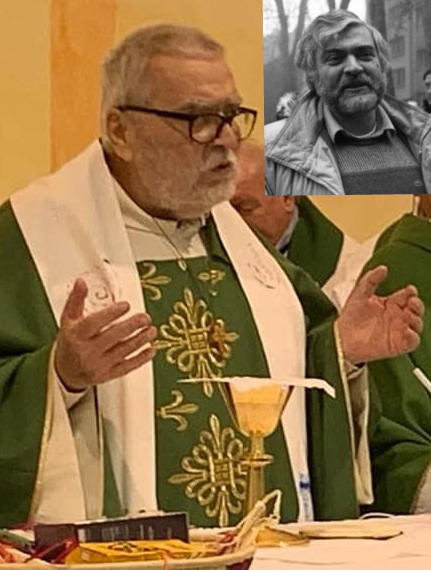

Oggi, 21 settembre, se l’irrimediabile male fisico che l’aveva aggredito da diverso tempo e che ha definitivamente prevalso su di lui lo scorso 27 ottobre, Eugenio Melandri avrebbe compiuto 72 anni, e nella ritrovata veste di prete che era stato costretto a lasciare poco meno di trent’anni fa, il moto che sentiva e vedeva vissuto in casa sin dalla tenera età, avrebbe continuato ad applicarlo in prima persona, oltre che invitare altri a fare altrettanto.

Tutta la passione per un mondo più umano e di conseguenza più giusto e pacifico, Eugenio l’esprimeva nella lettera scritta nel 1989 come risposta all’invito di candidarsi per il Parlamento Europeo, come indipendente, con Democrazia Proletaria (divenuta poi Rifondazione Comunista), fattogli dal segretario Giovanni Russo Spena, che due anni prima, in seguito a dimissioni, era succeduto a Mario Capanna.

La sua accettazione provocò un putiferio nel mondo più conservatore del cattolicesimo italiano, concretizzatosi con la sospensione dai ministeri (divini), firmata dall’allora papa polacco Karol Wojtyła, in quanto il Codice di Diritto Canonico fa divieto ai chierici di assumere cariche pubbliche e di avere parte attiva nei partiti politici.

Sappiamo l’intransigenza di Giovanni Paolo II in proposito. Altrettanto aveva fatto cinque anni prima col nicaraguense Ernesto Cardenal, ministro della Cultura, suo fratello Fernando, ministro dell’Istruzione, Edgardo Parrales, ambasciatore e ministro della Famiglia, e Miguel D’Escoto, ministro degli Esteri. Tutti componenti del governo sandinista, lo stesso attaccato dal papa durante l’omelia a Managua ma difeso in modo acceso da buona parte dei presenti al raduno. Nella memoria di molti é ben impressa quella scena di estrema umiliazione subìta da Cardenal, fondatore della comunitá monastica di Solentiname, durante quella visita del pontefice nel Paese sudamericano.

In seguito, il diverso parere di papa Bergoglio portó a “riabilitare” sia Cardenal e sia, ancor prima, Miguel D’Escoto. A significare che le leggi della Chiesa non sono eterne, a differenza del Messaggio Originario, sempre nel 2019 papa Francesco, prendendogli le mani e riferendosi alla decisione MOLTO COMBATTUTA di accettare la candidatura ad europarlamentare, disse ad Eugenio:

“Hai fatto bene!”

Scrivendo della vicenda, dicevo tempo fa della reazione oltremodo contrariata avuta dalle numerosissime “sentinelle” della (per loro) intoccabile Tradizione cattolica, schiumanti di rabbia contro Francesco, considerato imperdonabile per tale gesto così in controtendenza con quasi tutti i suoi predecessori, che consideravano ogni dissenso come rottura dell’unitá del Corpo e non come stimolo di purificazione dalle tante sovrastrutture legalistiche e precettuali che nel tempo hanno appesantito l’Insegnamento del Cristo.

Come uso fare quando vengo colpito da particolari passaggi di una certa forza, man mano che si procede nella lettura che segue di quella missiva indirizzata a Giovanni Russo Spena, scritta in linguaggio tuttaltro che politichese da Eugenio, si vedono frasi sottolineate o in grassetto. Ecco, su queste avrei voluto commentare, ma evidentemente le cose andrebbero troppo per le lunghe, per cui mi limito a consigliare di leggere senza nessuna fretta e con la massima attenzione. Ogni parola e frase di Eugenio riflettono tutto il suo essere, e sono certissimo che hanno da dire molto anche sul tempo attuale.

“I sognatori sanno spaziare anche oltre il visibile”

Carissimo Giovanni,

la tua lettera, con la proposta di candidatura come indipendente alle prossime elezioni europee nelle liste di Democrazia Proletaria, ha messo in moto dentro di me tante considerazioni e tanti interrogativi.

La tua proposta infatti, se da una parte mi fa onore, dall’altra scatena in me una miriade di pensieri contrastanti, tante suggestioni.

Cerco di mettere il tutto per iscritto, in modo anche da saperlo ordinare.

Cosa può voler dire per me fare il parlamentare europeo? Cosa, poi, accettando una proposta che mi viene da democrazia proletaria?

E tutto questo che conseguenze può portare nel mio impegno e nella mia testimonianza? La risposta non mi appare chiara, anzi, più passa il tempo e più prendo in considerazione questa eventualità, più diventa problematica.

È vero che ogni scelta non è mai chiara agli inizi.

La vita in fondo è una scommessa sulla quale ognuno è chiamato a giocare se stesso e le sue convinzioni.

Così ogni scelta diventa rischiosa e la si chiarisce solo con il tempo, mentre la si vive. Tu un po’ mi conosci sai che sono. Sono innanzitutto una persona che crede fermamente in alcune cose alle quali è giunto attraverso una serie indecifrabile di circostanze.

Credo sia indispensabile “inventare” una cultura nuova, capace di rispondere in maniera innovativa alle sfide e ai drammi del nostro tempo.

Una cultura quindi che sia elastica, che pure stando aggrappata alla propria identità, sappia mettersi continuamente in questione, per creare quelle condizioni che rendano possibile e vivibile la vita di tutti.

È da questa cultura nuova che deve nascere una politica nuova, un’ economia nuova, un nuovo modo di gestire la propria vita, di vivere sia le scelte piccole nel quotidiano, sia le grandi scelte che chiamano in causa il presente ed il futuro dell’umanità. Ho parlato di “invenzione” perché credo che si tratti di qualcosa di radicalmente diverso.

Non dobbiamo, ho scritto nell’appello per la costituzione di un movimento di disarmo unilaterale, riformare il sistema di guerra ma inventare un sistema di pace.

In questo quadro di riferimento tutti sono posti in questione e tutti siamo in fallo.

In ritardo.

Perché ci sono drammi umani ed ambientali che oggi domandano una totale messa in discussione delle persone verso se stesse, verso la natura, verso altri e, se credenti, verso Dio.

È richiesta una vera propria rivoluzione copernicana.

Non è certo il caso di stare specificare tutto ma la ricerca non può che essere globale e porre le basi di una nuova concezione della vita stessa.

A questo convinzioni io sono arrivato partendo dalla mia fede nel Gesù di Nazareth e dalla scelta di essere padre missionario.

Sono sempre stato convinto che ai credenti tocchi la responsabilità di dire una parola (che poi si fa vita) chiara di fronte alle grandi contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo.

Mi è sembrato di capire che la missione oggi è sfida a “fare nuove tutte le cose.”

A rinvenire tutte le schegge di vita che cercano di farsi strada in questa storia tormentata.

A dire una “buona notizia” sul presente e sul futuro del mondo.

A proclamare una speranza, che diviene denuncia di tutto ciò che va contro il progetto di vita che Dio ha pensato per il mondo.

Ciò significa innanzitutto capacità di disobbedire agli assunti su cui si regolano la politica, l’economia, la vita stessa.

Oggi infatti siamo posti di fronte ad alcuni nodi storici che vanno affrontati abbandonando gli schematismi logori del passato. Primo fra tutti quello del rapporto tra il Nord e il Sud del mondo.

Se qui da noi anche tutto andasse bene, saremmo ugualmente in una situazione di peccato perché condanniamo la gente del sud del mondo a vivere in condizioni disumane.

Io non ho la soluzione in tasca ma sono convinto di una cosa: i poveri sono il giudizio vivente che condanna il nostro sistema.

Perché chi crede, sono essi che ci giudicheranno nell’ultimo giorno. Vent’anni fa Paolo VI, nell’enciclica “Populorum progressio”, lanciava un monito molto grave: “Ostinandosi nella loro avarizia i ricchi provocheranno il giudizio di Dio e la collera dei poveri.”

Oggi la minaccia si fa sempre più reale e pone interrogativi di enorme portata a tutte le persone preoccupate di creare un mondo vivibile. Se tra Est e Ovest è possibile trovare, spesso in forme demenziali, penso alla politica del riarmo, forme di coesistenza, tra Nord e Sud non è possibile coesistenza pacifica se non cambiano le regole del gioco

Di qui la necessità di uno “sviluppo sostenibile” che domanda un cambiamento radicale della nostra vita-Contro la fame cambia la vita- e che pone sotto giudizio i rapporti tra le nazioni e lo stesso diritto internazionale, che gioca sempre a favore dei più forti.

È il modello di sviluppo basato sulla violenza che deve essere del tutto reinventato.

Violenza sulla natura, violenza dell’uomo sull’uomo.

Bisogna riscrivere tutte le regole del gioco a partire dai più poveri.

È solo partendo da loro che è possibile riscrivere una politica che non sia sempre a vantaggio dei privilegiati i quali si accorgono dei grandi problemi del mondo solo quando sono posti in crisi i loro privilegi.

Non può esserci pace vera che non parta dai poveri, ne impegno ambientale serio che non parta dai poveri.

Pace, sviluppo e salvaguardia del creato diventano allora – guardati con gli occhi dei poveri – l’unica grande sfida che tocca all’umanità alle soglie del III millennio.

E tutto questo deve essere fatto con una logica nuova.

Quella che assume come metodo di lavoro la non violenza intesa come nuovo modo di affrontare la vita, ricerca incessante della verità, base da cui partire nella gestione di qualsiasi forma di conflitto.

Da queste convenzioni che qui ho riportato schematicamente sono scaturite le mie scelte di questi anni.

Ho tentato di giocare la mia identità e la mia fede nella storia, cercando, come potevo, di interpellare dal basso situazioni e la politica.

Mi sono scoperto così, anche senza volerlo, far politica nella società, fuori dal palazzo.

La cosa bella che ho scoperto in questi anni è stata la mia libertà.

Non essendo di nessuno, ho potuto trovarmi con tutti.

Ho incontrato persone o gruppi di diversa estrazione sia culturale che religiosa o politica.

Con loro ho percorso lunghi tratti di strada, ho condiviso ideali e lotte.

Ho sperimentato quella trasversalità di cui tanto si parla.

Ho capito che nella società non esistono quelle rivalità e quei ghetti che tanto spesso contraddistinguono la classe politica.

Fra questi compagni di strada molti anche di Democrazia proletaria.

Con loro, come con altri, ho condiviso iniziative politiche, momenti di impegno e spesso anche amicizie e ideali.

Tuttavia mai mi sono identificato con D.P. in quanto tale.

Su varie cose, anzi, sono in aperto dissenso, che come può immaginare nasce anche dalla mia provenienza, da quella che mi piace chiamare la mia storia. Che poi è la mia fede.

Non c’è nulla di strano quando ciò avviene in un rapporto non istituzionale.

Qualcosa di strano c’è invece quando ciò si verifica all’interno di un rapporto più stretto come quello che tu mi proponi.

E qui salta fuori l’indipendenza.

Vorrei dirti che per me essa è indispensabile, anche perché io sono tendenzialmente un disobbediente.

Devi sapere, quindi, che fai questa proposta a qualcuno che la propria indipendenza la vivrà sul serio. In una parola, non sarò io che dovrò fare i conti con DP, ma è DP che dovrà fare i conti con me.

Ti dicevo prima che in questi anni ho sperimentato quella libertà che, proprio perché non ero di nessuno, mi ha fatto incontrare con tutti.

So che accettare, anche se come indipendente, la candidatura offertami da un partito, di fatto chiude strade al dialogo, possibilità di incontro.

Questa per me è la più grande remora che mi porto dentro rispetto alla proposta che tu mi fai.

So che dovrò dimostrare con le scelte di avere come mia unica parte solo quella della povera gente.

In proposito voglio dirti anche che sto seguendo molto il dibattito scaturito dall’appello per un’unica lista in occasione delle elezioni per il Parlamento Europeo. Nel mio lavoro di questi anni, come ti dicevo, ho incontrato persone di provenienza diversa, che va ben oltre alle attuali diversificazioni partitiche, tutte impegnate nella stessa ricerca.

Con tutti mi sono trovato bene.

Il fatto stesso che i Verdi mi facciano la stessa proposta fattami da DP mi sembra un segno di questa posizione.

Se alla fine ho deciso di accattare la tua proposta, questo nasce soprattutto da motivi di amicizia.

Ma domani, pur trovandomi in una posizione diversa, vorrei continuare ad essere segno più di unità che di divisione. Anche perché i problemi presenti nella società, quelle sfide di cui ti parlavo prima, chiedono la scomposizione di ogni forma di cristallizzazione e la capacità da parte di tutti di lasciarsi attraversare, quasi di “farsi rifondare”, dalle nuove domande che provengono dalle cose stesse.

Non per niente sopra parlavo di “cultura nuova” che deve stare alla base di una politica nuova.

Ma i problemi non sono finiti.

Cosa andrei a fare al Parlamento Europeo? Tu sai molto bene che io non ho alcuna esperienza di politica a livello istituzionale.

Certo, se fossi eletto, studierei la situazione e cercherei di fare con assiduità il mio dovere.

Ma devi sapere che “il lupo perde il pelo e non il vizio” per cui, in fin dei conti, continuerei a fare le stesse cose di prima. In una parola, sarei più un parlamentare di strada che di palazzo, cercando di approfittare di quella posizione per fare meglio, con più competenza, il lavoro svolto finora.

E qui si inserisce un’altra esigenza.

So che il Parlamento Europeo mette a disposizione molto denaro e lo ritengo un fatto scandaloso.

Ci sono persone che si arricchiscono facendo politica. È un insulto alla gente, soprattutto ai poveri del mondo.

Io vorrei “restituire” questo denaro, usandolo per un progetto di lavoro rivolto soprattutto di terzomondiali che bussano alla porta del nostro paese.

Si potrebbe, ad esempio, pensare ad una casa di prima accoglienza, dove io stesso potrei vivere con loro.

Accanto a questa casa potrebbe sorgere un centro di aiuto legale e di studio accurato del fenomeno.

È un progetto embrionale che dovrà essere studiato meglio e potrebbe partire subito dopo le elezioni.

Caro Giovanni, nella tua lettera scrivi che ci sono dei momenti in cui bisogna scommettere.

Sai che questa scommessa per me rappresenta un salto notevole che può mettere in discussione tutta la mia vita.

Io sono un prete e sono missionario e non vorrei in nulla mettere in questione la mia identità.

So che la mia scelta porrà a tanti dei problemi e che non sarà certo priva di conseguenze.

Le ho valutate.

Credo tuttavia che ci sono dei momenti in cui ognuno è solo con se stesso ed è chiamato a scegliere rischiando anche tutto.

Io sono convinto, infatti, che oggi uno dei luoghi da evangelizzare sia proprio la politica ed è con questo intendimento che sono pronto ad accettare questa scommessa.

Il mondo che spesso sogno e per il quale vorrei spendere la mia vita non è un mondo di uguali.

Sarebbe noioso e privo di movimento.

E’ un mondo fatto invece di tanta gente diversa che sa vivere questa diversità come ricchezza e sa metterla a disposizione della costruzione di una vita più umana per ogni donna e per ogni uomo, in questa terra che secondo il progetto di Dio è la casa di tutti.

Avrai capito che non mi piacciono le “chiesucole” e che invece mi pare indispensabile lanciare ponti di dialogo e di collaborazione con tutti.

Ogni persona umana, al di là delle provenienze diverse, è una ricchezza. D’altra la sfida che oggi ci è posta davanti è quella di una società solidale dove “tutti siano veramente responsabili di tutti”.

Con questo spirito, vorrei che la mia candidatura rappresentasse un momento unitario e fosse motivo per richiamare sia la cosiddetta maggioranza che la cosiddetta minoranza, di un piccolo partito come DP, a cercare le vie migliori del dialogo e della collaborazione, cercando di far leva sui punti di incontro per superare i punti di divisione.

Caro Giovanni, nella tua lettera mi chiedi di “sognare” con voi.

I sognatori, lo sai, sono pericolosi, non sono funzionali al sistema, perché si ostinano a sperare contro ogni speranza, a credere altro, a pensare altro.

I sognatori sanno spaziare anche oltre il visibile, sanno vedere i frutti già presenti nei piccoli semi.

I sognatori non si adattano a piccoli compromessi di bottega e, anche quando fanno delle piccole scelte, tengono sempre presente il punto d’arrivo.

Queste settimane sono state per me è difficili.

Ho, in un certo senso, ripreso in mano tutta la mia vita.

Ho cercato di fare il punto su me stesso, sui miei ideali e sui motivi che mi hanno spinto, ormai 15 anni fa, a diventare prete e missionario.

Mi sono accorto che in questi anni nessuno di quegli ideali è venuto meno. Che il sogno che avevo allora lo conservo ancora intatto dentro il cuore.

Se accetto questa tua proposta è per portare avanti quel medesimo sogno su una strada difficile che forse molti non comprenderanno.

Ma la vita è rischio e accetto, con un po’ di paura ma anche con tanta voglia di dare voce a tutti quei sogni che mi porto dentro.

So che, condividendoli con altri, sapremo trovare insieme la strada perché diventino davvero realtà.

Ti ringrazio

Eugenio Melandri

Un mesetto dopo il decesso, venne creato a Roma un opportuno convegno, dall’atmosfera molto “famigliare”, dove, membri di associazioni, amici, compagni di scuola e persino il fratello, parlarono di Eugenio dal loro punto di vista. Tre ore di registrazione che sicuramente quanto prima prenderò in considerazione. Un’occasione forse unica per conoscere quel che é stato questa veramente Onorevole persona. Dal video ho tolto a parte in cui viene riportata la lettera in questione. Copia e incolla questo collegamento:

http://www.radioradicale.it/scheda/590876?i=4065718