di Piero Murineddu

“Sorso e i sorsensi“, lavoro letterario del 1972 curato dallo storico Nino Gaetano Madau Diaz, natìo di Sorso. Oltre allo stesso Madau Diaz, che ripercorre una breve storia di Sorso, vi sono altri autori che tracciano l’opera e la biografia di alcuni personaggi che in campi diversi hanno dato lustro alla cittadina sarda della Romangia, zona a nord ovest dell’isola, quali Salvatore Farina, Giovanni Baraca, Antonio Catta, Giannetto Masala, Pietro Marogna, Franco Sisini.

Un libro da proporre ai nostri ragazzi e a tutti li sussinchi che vogliono conoscere meglio la loro storia e la loro cultura. Può essere uno strumento che può aiutare a sentire maggiormente la responsabilità di lasciare alle generazioni future qualcosa di duraturo, capace di superare le strette e spesso banali contingenze del presente.

Ai politici dell’epoca, il curatore propone di rivedere la toponomastica, soprattutto per quanto riguarda i personaggi che hanno contribuito ad elevare umanamente e culturalmente la nostra comunità. Sono certo, che realizzando ai giorni nostri questo lavoro letterario, Nino Gaetano Madau Diaz avrebbe proposto di intitolare una via o una piazza centrale a Petronio Pani, in nome del quale è nata la “Banca della Memoria”, spazio su FB che curo e mi sforzo di aggiornare.

Nell’ introduzione al volume, il curatore tiene a precisare che ha rinunciato volutamente a occuparsi di personalità al tempo viventi, a partire dal campo artistico – pittorico, e questo per non provocare possibili malumori e invidie, cosa possibilissima in un abitato dove praticamente ci si conosce tutti, cosa ancora possibile quando allora le persone per uscire di casa non usavano servirsi sempre dell’auto e le passeggiate non erano unicamente finalizzate come oggi per recarsi nei supermercati, nelle Chiese per partecipare a funerali e trigesimi, nel cimitero per curare le tombe, o nei bar, quest’ultimi con una scelta assai vasta, quasi unici punti di ritrovo.

Nel volume è presente un capitoletto dedicato alla toponomastica, con esplicito invito alla Giunta in carica di ritoccarla dando giustamente priorità alle diverse figure locali di particolare rilievo, sostituendoli magari con altre del tutto anacronistiche, a partire da quel re Umberto di cui tutto e il suo contrario di può dire, ma col punto fermo che della Casa Savoia Sorso e la Sardegna abbiano beneficiato ben poco, anzi.

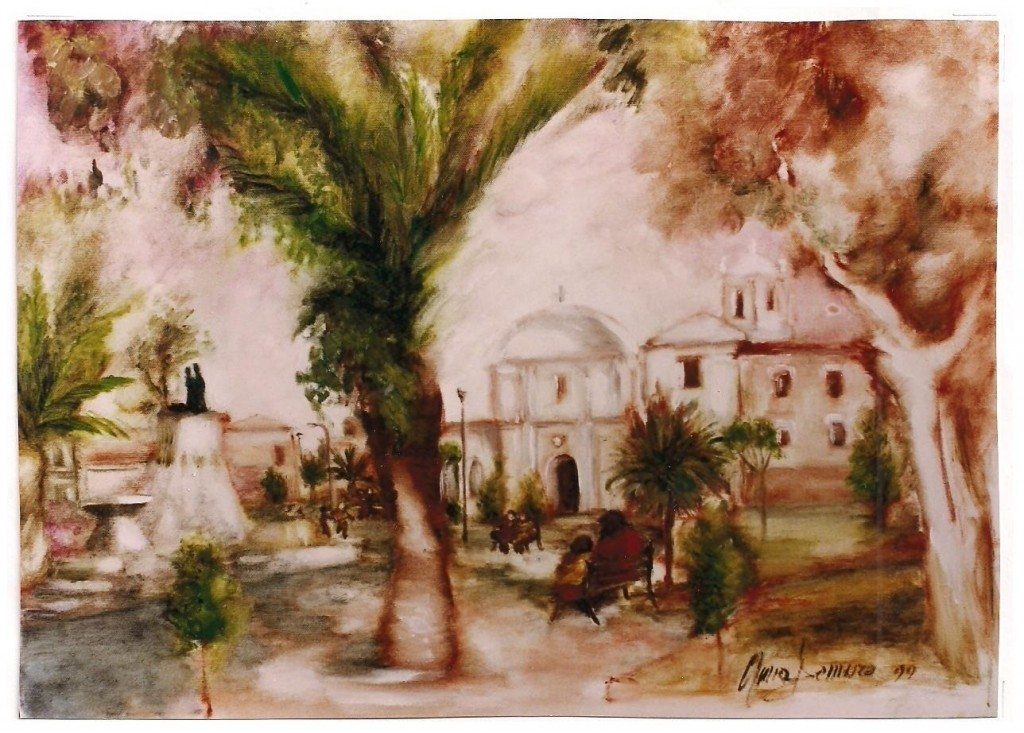

Tra le personalità suggerite vi è il medico Pasquale Marginesu, a cui in seguito fu titolata la piazza antistante l’antico e scomparso convento francescano e che da giovane studente partecipò alla campagna contro la malaria che nel sassarese, a motivo anche dello stagno di Platamona, mieteva vittime su vittime. Dal Volume, subito dopo l’introduzione di Madau Diaz, estraggo e propongo la parte a lui dedicata.

Buona lettura

Introduzione del curatore

dì N.G. Madau Diaz

Questo volume vuole essere una prova di attaccamento al mio paese natio, Sorso, ove ho vissuto il periodo più fantasioso e felice della mia fanciullezza e della mia prima giovinezza e nel cui cimitero sono sepolti mio nonno Gaetano, mio padre Antonio, mia madre Annetta, mio fratello Salvatore, mia sorella Maria ed il mio cognato Tommaso Sanna al quale ho sempre voluto benc come ad un fratello.

Sorso è certo un «meraviglioso» paese non per i suoi monumenti, ma per la sua atmosfera, per il suo ambiente, per le sue strade sempre affollate, per le sue campagne, per la sua marina.

Meravigliosi, per me, sono anche i suoi abitanti con tutte le loro estrosità, la loro intelligenza vivace, anche se il loro comportamento, spesso strano per i non meno estrosi sassaresi e per i compassati sardi «de li biddi», li abbia fatti definire i «matti di Sorso», non certo annoverabili nella rubrica «cretinopoli» della «Rivista delie Tradizioni Popolari Italiane», pubblicata a Roma dal De Gubernatis. In detta rubrica che nel 1893, venne inserito un articolo dal titolo «Sorso e l’Eba della Billellara», dovuto a Giovanni Bonelli Lucchese, forse di origine sorsense, che però finisce con il ritenere i «matti» bevitori dell’acqua della Billellara uomini di spirito sottilmente caustico, usando la stessa definizione che aveva usato Grazia Deledda per gli abitanti di Lodé.

Ma il «sussincu maccu», come usa per antica rivalità chiamarlo il sassarese, è il miglior agricoltore della Sardegna, è ricercato da tutte le imprese edili e stradali come efficiente capo-mastro o «caporale», è laborioso e civilissimo.

Nativi di Sorso hanno conquistato dei posti di preminenza nella letteratura, nel campo delle scienze, della politica e dell’arte; hanno raggiunto importanti posizioni nell’amministrazione, della Giustizia, nella Scuola, in tutti i rami della pubblica amministrazione, nelle carriere militari e nelle libere professioni.

Questa opera è stata realizzata mediante la collaborazione disinteressata, cordiale e competente dei proff. Bruno Angelillo, Luigi Nieddu e Giovanni Varsi, di don Salvatore Ferrandu, dell’ architetto Vico Mossa, del giornalista Bruno Merella, dell’Avvocato Ugo Puggioni e particolarmente di Corrado Vitali.

Era nostra intenzione dedicare una parte di questa pubblicazione agli artisti sorsensi viventi, da Pietro Antonio Manca, certamente il più rappresentativo pittore sardo del nostro secolo, ad Ausonio Tanda, ormai inseritosi nel circuito dei migliori pittori italiani, al fratello Francesco, da Rosa Sechi Colacino, affermatasi in numerose esposizioni nelle principali città italiane, all’artista del ferro battuto Telesforo Manca, ma ho ritenuto più opportuno, d’accordo con amici, autorevoli critici, di non farne nulla, per non creare qualche vespaio.Trattare il materiale uomo sorsense, specie quando è invaso dal genio artistico, non è certo un affare molto semplice.

Pur lontani dal nostro paese, pur assurti a posizioni di prestigio, in qualsiasi parte del mondo, rimaniamo sempre sussinchi.

Profonda umanità dietro l’apparente rudezza

dì Bruno Angelillo

Pasquale Marginesu nacque a Sorso il 9 febbraio del 1886 ed ancora studente del V anno di Medicina e Chirurgia partecipava, con un gruppo di giovani pervenuti da ogni parte d’Italia e che rispondevano ai nomi di Pietro Rondoni, di Antonio Cazzaniga, di Nazzareno Tiberti, di Alberto Missiroli e di Carlo Alberto Ragazzi, alla prima campagna antimalarica organizzata, nell’estate del 1910, in provincia di Sassari e diretta da Achille Sclavo, da Alessandro Lustig e da Michele Alivia. Ebbe, così, la ventura di conoscere e di farsi subito apprezzare da Achille Sclavo che lo consigliava di trasferirsi a Siena alla cui Facoltà Medica era stato appena chiamato.

Si laureava, quindi a Siena, discutendo una tesi sui «batteri capsulati», che veniva giudicata degna di stampa, il 1° luglio del 1911 e, dopo pochi giorni, veniva chiamato, con molti altri Assistenti di diverse Università italiane, nelle Puglie, dove infierivano colera e vaiolo e dove il Suo Maestro era stato nominato Commissario straordinario. Nel 1912 rientrava nell’Istituto di Igiene di Siena e nel 1915, dopo un breve periodo di tempo trascorso come assistente, prima presso l’ospedale di Grosseto e poi presso il Laboratorio Medico-Micrografico di Livorno, Pasquale Marginesu veniva nominato Aiuto dell’Istituto di Patologia Generale dell’Università di Cagliari, diretto da Aldo Perroncito.

Allo scoppio della prima guerra mondiale Egli prestava servizio militare al fronte come Ufficiale di Battaglione e, successivamente, come incaricato di vari servizi igienico-profilattici, guadagnando una croce di guerra al merito.

Congedato lasciava, all’inizio del 1920, il posto di Aiuto dell’Istituto di Patologia Generale di Cagliari e tornava a Siena presso quell’Istituto di Igiene, diretto da Donato Ottolenghi, prima come Assistente volontario e, poi, come Aiuto effettivo conseguendo la Libera Docenza in Microbiologia.

Nel 1924, istituitosi a Sassari il Laboratorio Batteriologico provinciale e bandito il relativo concorso per Direttore, Pasquale Marginesu, nostalgico come sempre della Sua Sardegna,interrompeva la carriera universitaria per rientrare a Sassari. Qui continuava nelle sue ricerche sulla malaria e sull’echinococcosi che gli attiravano, particolarmente le prime, l’attenzione e la stima degli studiosi della Fondazione Rockfeller dalla quale si vide attribuire una borsa di studio che gli consentì di trascorrere all’estero circa due anni frequentando la Scuola di Igiene della John Hopkins University di Baltimora, l’Istituto Lister di Londra, gli Istituti Pasteur di Parigi e di Tunisi.

Tornato nel 1927 in Italia riprendeva, esortato dal suo fraterno amico Luigi Piras, Direttore a quell’epoca dell’Istituto di Igiene dell’Università di Parma, la carriera universitaria, ricoprendo in quella sede il posto di Aiuto.

Nel 1929 conseguiva la Libera Docenza in Igiene e subentrava poi allo stesso prof. Piras, trasferitosi all’Università di Genova, nella direzione dell’Istituto, prima come incaricato e quindi, come titolare essendo riuscito primo ternato nel concorso bandito nel 1935 per quella Cattedra di Igiene.

Per ben 25 anni Pasquale Marginesu volle rimanere in quella Università dove aveva creato un nuovo e ben attrezzato Istituto frequentato da giovani invogliati allo studio delle discipline igieniche, né volle mai abbandonarlo per quanto sollecitato a ricoprire Cattedre di sedi più importanti sino a quando, ormai maturo negli anni, lo riprendeva l’amore struggente per la Sua Terra che lo portava, nel 1952, a farsi trasferire all’Università di Sassari.

In questa sede, che lo aveva visto iniziare gli studi, fu eletto prima Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e poi, per tre trienni, Magnifico Rettore e qui concludeva, all’alba del 20 dicembre 1962, la sua feconda, generosa giornata terrena.

Pasquale Marginesu si formò, dunque, scientificamente sotto la guida di tre grandi Maestri dell’Igiene — Sclavo, Ottolenghi e Piras — dei quali seppe cogliere, con quella brillante intelligenza che gli era propria, gli aspetti migliori e più positivi. Inoltre, la Sua permanenza all’estero, a contatto con emi nenti ricercatori contribuì, senza dubbio, ad arricchire ulteriormente la Sua già forte personalità di studioso.

La sua produzione scientifica, sempre permeata di contributi personali di notevole interesse, è quella di un batteriologo che non perde mai di vista i grandi problemi dell’Igiene e, così, tra le numerose Sue pubblicazioni, tutte condotte con estremo rigore, sono particolarmente da ricordare quelle sulla malaria — il male antico della sua Isola — studiata negli aspetti epidemiologici, parassitologici ed immunologici; sul dermotifo; sulla tipizzazione pneumococcica; sull’immunità cellulare; sullo smaltimento dei liquami luridi; il pregevole ed agile volume sull’Igiene dell’alimentazione inserito nel Trattato di Igiene dell’Ottolenghi; la Relazione tenuta a Cagliari al III Congresso Nazionale di Igiene sulla diffusione e sulla profilassi dell’echinococcosi in Sardegna nella quale tracciava quel programma di eradicazione della infezione che, fondato sul controllo di cani randagi, sull’organizzazione di una capillare propaganda igienica nelle scuole e sulla costruzione di macelli anche nei più piccoli centri rurali, ha recentemente trovato accoglimento in un vasto programma di intervento dell’Ente Regione.

Era stato insignito della medaglia d’oro per i benemeriti dell’arte e della cultura.

Didatta chiaro e sempre aggiornato, amava i giovani per i quali era solito affermare che una Scuola che non si mantenga costantemente a contatto con la Società e con gli uomini ai quali, per naturale vocazione, la propria opera è diretta è destinata a perdere il suo precipuo carattere di Scuola; che una Scuola che non si preoccupi di tenere aggiornate le proprie attrezzature, i propri ordinamenti, i metodi di studio e quelli didattici in relazione con la cultura e con la sensibilità dei propri allievi e della Società che li genera non potrà non vedere similmente impoverirsi, giorno per giorno, l’efficacia della propria azione.

Nei nove anni del suo Rettorato dimostrò di possedere, inoltre, elevate doti di amministratore impostando e risolvendo grossi problemi organizzativi e lasciando una profonda traccia di rinnovamento non solo nel campo edilizio ma anche in tutti gli altri settori nei quali si articola l’organismo universitario. Egli si sforzava sempre di richiamare sull’Ateneo Turritano e sulle sue necessità una calda atmosfera di simpatia e già gravemente ammalato volle che fosse celebrato solennemente il IV centenario della fondazione dell’Università. La sua attesa non andò delusa quando Giulio Cesare Pupilli, in rappresentanza di tutte le Università italiane e dei docenti che numerosi avevano aderito all’invito, ebbe a dire: «Grato è ricordare che gran parte di noi docenti, oggi qui convenuti da ogni sede, molti o pochi anni or sono sbarcarono come a un primo porto a questa vostra Università, fautrice amorevole degli studiosi, e qui attesero severamente al loro noviziato, navigarono il vostro mare dall’Asinara a Caprera, percorsero i vostri monti e campi da Capo Caccia a Capo Ferro, comuni ebbero con voi amicizie e passioni, sogni e speranze.Onde l’animo nostro torna commosso a quest’isola, che tanto più si ama quanto più entro se ne ricercan le storie; a questa terra, che la natura ha adornato di suggestiva bellezza e su cui la leggenda ha versato le sue tinte animatrici; a questa gente sì forte e dritta e temperante; torna alla gentilezza vostra, alla connaturata vostra fedeltà; torna ai verdi anni della vita».

Pasquale Marginesu celava sotto una vernice di apparente rudezza un animo traboccante di profonda, schietta, sofferta umanità: educato alla massima riservatezza e delicatezza di modi, sapeva trovare sempre un tono particolarmente appropriato nei suoi rapporti umani che sfrondava da ogni inutile, fallace, abborrita retorica. Prudentissimo nel promettere, la sua parola era definitiva come ben sanno amici e discepoli. Ha amato di amore intenso le verdi campagne, i vigneti, il riposante ansito del mare della sua Sorso alla quale egli sempre tornava per ritemprare il suo spirito nella pace e nel silenzio di quei luoghi.

Ed, ora, il lento fluire degli anni, ancorché rendere più remoto il ricordo della Sua grande sapienza, della Sua forza morale, della sua limpida saggezza, fa sentire sempre più elevato il suo insegnamento così che sempre più impegnativo diventa il legame di riconoscenza e di imperitura devozione.

Didatta chiaro e sempre aggiornato, amava i giovani per i quali era solito affermare che una scuola che non si mantenga costantemente a contatto con la Società e con gli uomini ai quali, per naturale vocazione, la propria opera è diretta, è destinata a perdere il suo precipuo carattere di scuola; che una scuola che non si preoccupi di tenere aggiornate le proprie attrezzature, i propri ordinamenti, i metodi di studio e quelli didattici in relazione con la cultura e con la sensibilità dei propri allievi e della società che li genera, non potrà non vedere similmente impoverirsi, giorno per giorno, l’efficacia della propria azione.

Piazza Pasquale Marginesu riprodotta dai pennelli e dai colori di Anna Demuro