Due righe d’introduzione

di Piero Murineddu

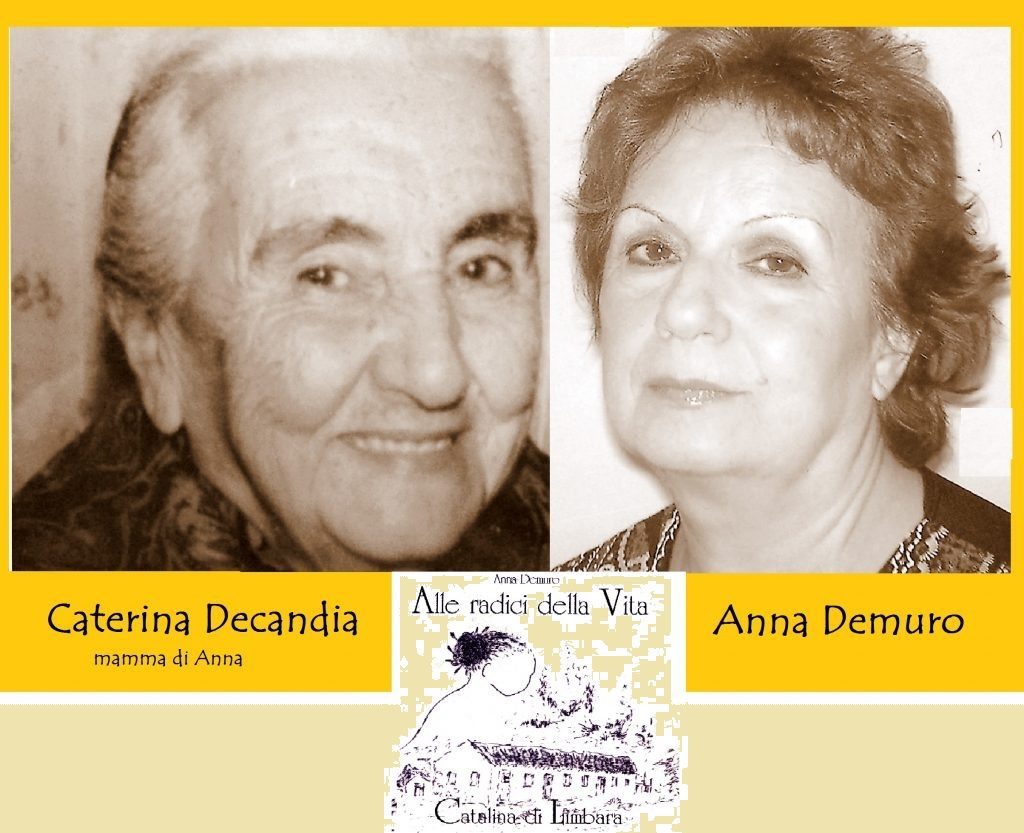

Anna Demuro, maestra elementare in pensione e capacità artistica estesa a diversi campi espressivi. Con grande sensibilità e grandissimo coinvolgimento emotivo, nel suo volume “Catalina di Limbara – Alle origini della vita“. ripercorre tutti i momenti legati a lei e alla sua famiglia. Una storia romanzata, ma fedelmente ricavata dalla vita reale che si portava avanti nelle campagne della Gallura.

Scrive lo studioso Salvarore Tola nella presentazione del libro:

“Anna Demuro ci porta alle radici della vita perché ci parla di fatti e momenti essenziali, quelli cui dovremmo saper guardare ancora oggi, nonostante le trasformazioni e l’ accavallarsi delle esperienze: l’ amore, la dedizione e il sacrificio prima di tutto; e poi la centralità della famiglia e tutto quanto contribuisce a farla crescere e a tenerla unita. Tutta la vicenda, la lunga vicenda di una donna dall’ infanzia agli ultimi anni di vita, ha per protagonisti i sentimenti, sentimenti indagati e portati allo scoperto, sino a metterne in luce le radici più profonde”

L’autrice, in modo molto verosimile alla storicità delle vicende narrate, vorrebbe ripercorrere buona parte delle tappe esistenziali che hanno accompagnato la mamma Caterina e la gran parte delle famiglie vissute negli stazzi di campagna nei primi decenni del ‘900. L’ambientazione è la Gallura, territorio nord orientale della Sardegna e luogo di provenienza della Demuro da dove, già dalla prima adolescenza e a motivo del lavoro di ferroviere del padre, si è ritrovata da allora a vivere e a metter su famiglia nel paese dove vivo anch’io, Sorso, non distante dal capoluogo Sassari.

Anna, oggi ottanta piu due d’età, oltre aver aiutato diverse generazioni di alunni a crescere nel migliore dei modi, ha da sempre espresso il suo estro artistico attraverso la pittura, la creazione di manufatti legati a varie tematiche anche sociali e la pubblicazione di libri alcuni dei quali ancora inediti. Non ha mancato di esprimersi anche attraverso composizioni poetiche.

La protagonista Catalina, Alina nel racconto, inizia nel descrivere minuziosamente la casetta dove abita, con nomi nella variante sardalocale quali càscia, cridènzia, pagghjólu, siàzzu, pamèntu, cucciuleddhi…

L’autrice riesce a far esprimere ad Alina i sentimenti che accompagnano tutti i momenti della sua crescita, come quelli dei familiari e degli altri personaggi di cui si narra. Ma probabilmente, anche quelli di chi affronterà la bella avventura di leggere.

Nel volume non mancano versi di canti alla gallurese. Le illustrazioni sono della stessa Anna Demuro.

Catalina di Limbara – Alle origini della vita

di Anna Demuro

Parte prima

Lo stazzo e la famiglia

Nella grande cassapanca (càscia) noce – scuro c’era il corredo che la mamma aveva cucito da ragazza: tovaglie bianche e colorate, asciugamani di pesante lino bianco con largo pizzo fatto a uncinetto, lenzuola ricamate. Nulla di superfluo. Un tavolo rettangolare, anch’esso molto scuro, occupava il centro della stanza (appusèntu) e una semplice credenza (cridènzia), con due larghi sportelli nell’alzata e in basso quattro stretti, sembrava fatta apposta per risparmiarci il disagio della povertà. Non aveva vetri, infatti, perciò nessuno poteva vedere quel che c’era dentro.

A muro, era disposta qualche panca (bàncu), come quelle di certe antiche chiesette di campagna. Alle pareti, da una parte pendevano la bisaccia (bèltula) di mio padre e tre corbule (còlbuli) di varie dimensioni, dall’altra la stadera (lu pésu) e due setacci (siàzzi). In un angolo, abbastanza in vista, la bandiera di S. Pietro. La vedevo sempre lì. Sapevo che era sacra, perciò la guardavo con rispetto, come si fa con gli arredi delle chiese, e l’accarezzavo con profonda devozione. Per me era un grande privilegio. Sentivo più importante la mia casa. Quel pennone bianco infiocchettato e i preziosi ricami colorati, attorno al Santo, davano a quella casa umile e austera una nota gioiosa di sacralità.

Il pavimento (lu pamèntu), di terra molto scura, sembrava un tappeto senza pelo e prima di spazzarlo, uno doveva diventare seminatore; con una differenza: invece di lasciar cadere i semi con un ampio gesto della mano che andava da sinistra a destra, doveva lasciar cadere spruzzi d’acqua, dopo aver immerso la destra nel catino (lu stagnàli) che la sinistra teneva per il manico, sospeso. L’operazione, che andava fatta sempre con rigore, serviva ad evitare la fastidiosa polvere e rendeva il pavimento più compatto.

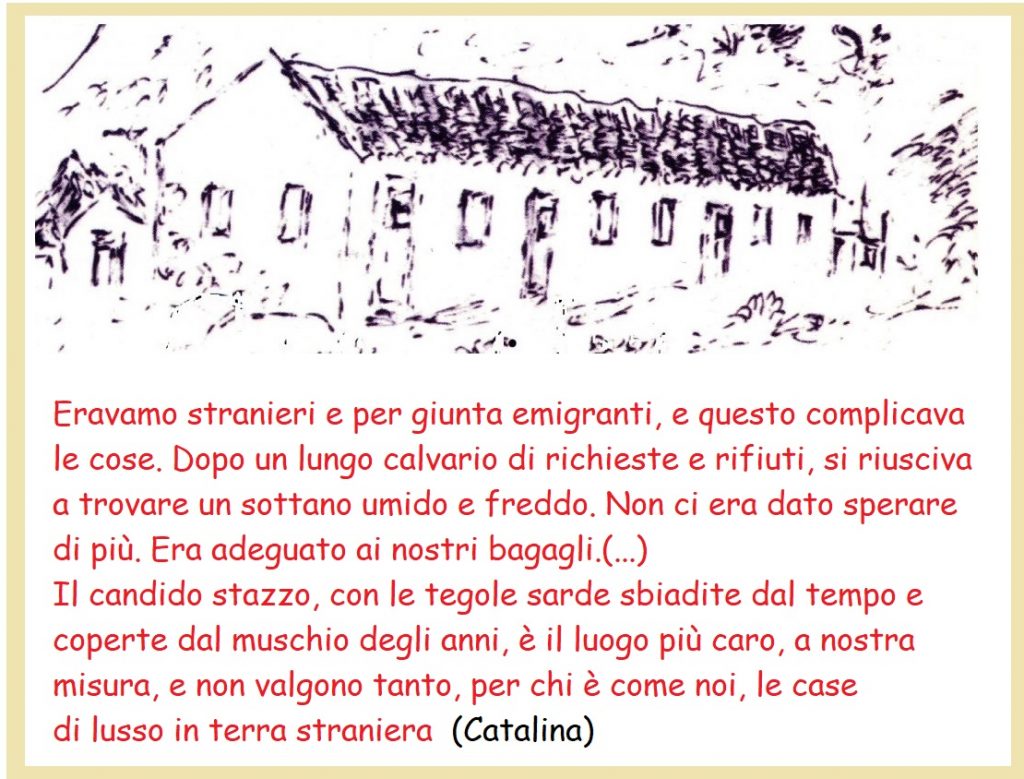

Questa era la stanza principale, con una piccola finestra a quattro vetri, da cui si potevano ammirare le maestose cime del Limbara. Nella porta d’ingresso, in massiccio legno scuro, ad altezza d’uomo si apriva, in un’anta, una finestrella (balcunìttu) come quelle delle fate, per la quale, aprendo l’apposito sportello, si poteva vedere chi bussava. Il tetto, senza gronda, era fatto di tegole sarde scolorite che, sporgendo, disegnavano col sole una balza ondulata lungo il muro; a seconda dell’ora, mutava di larghezza.

Era tutta su un piano la casetta, e dalla stanza centrale si accedeva da un lato alla cucina, dall’altro a una prima camera, abbastanza ampia, con due antichi letti in ferro di una piazza e mezza. Le testiere, ad arco, terminavano ai lati con due grandi pomi neri, massicci, e la parte centrale, di lamiera molto resistente, era decorata con variopinti motivi floreali. Ogni letto aveva un comodino, con un cassetto nella parte superiore; in quella inferiore, a sportello, alloggiava il pitale in smalto bianco col bordo color blu. Un armadio (galdaròbba) a due ante custodiva i nostri modestissimi vestiti: non molti, per la verità, ma potevano bastare.

Maso, il fratello maggiore, dormiva insieme a Vanni che, per età, veniva dopo me; io, che tutti chiamano Alina, con Aria, la piccola di casa. Da questa stanza si accedeva a quella del babbo e della mamma che nulla, o quasi, aveva più della nostra.

La mamma, Cesca, era alta e snella. I capelli corvini, che raccoglieva in una grossa treccia e arrotolava sulla nuca, erano impreziositi, nei giorni di festa, da spille scure tempestate di perline. Aveva grandi occhi neri, labbra carnose e l’incarnato perfetto. Era bella, di carattere mite e signorile di modi. Si occupava della casa e di noi e nei ritagli di tempo aiutava il babbo nella vigna e nell’orto. Si andava insieme qualche volta alla fonte e ciascuno, con sé, portava una brocca.

Quasi sempre andavo da sola, essendo delle femmine la più grandicella, e lungo il percorso mi piaceva declamare le poesie della mamma:

Non era tanto lontana la pozza dell’acqua sorgiva e lungo il tragitto coglievo le bacche, che il sole accendeva di rosso vermiglio, per farne collane alle bambole (puppii) che la mamma cuciva coi ritagli di stoffa. Con quelle del mirto preparavo con Aria, per loro, tanti dolcetti. La mamma m’insegnava a cucire cuffie e vestiti per cambiarle nei giorni di festa, come lei faceva con noi.

Il babbo, Jano, era alto, con un fisico asciutto, la fronte spaziosa e gli occhi piccoli e chiari. La sua severità mi metteva a disagio. Esigeva obbedienza, puntualità e precisione in tutte le cose e la voce decisa non ammetteva incertezze. Instancabile come la mamma, lavorava dall’alba al tramonto e il suo ritorno era sempre una festa. Era forte, e la sua presenza ci faceva sentire protetti e sicuri. Maso e Vanni imparavano tante cose da lui nella vigna e nell’orto, e andavano insieme a far legna sul costone della montagna. Avevano anche l’incarico di pascere quattro caprette, ripulire porcile e pollaio (pulcìli e puddagghju) e provvedere al mangime (la pruènda).

Aria ed io aiutavamo la mamma nei lavori domestici. Lei si stancava molto a lavare pile di panni, inginocchiata per ore presso l’acqua del fiume. Aveva scelto una pietra (tègghja), larga e piatta, davanti a una pozza (pischina) non troppo profonda e, con la schiena piegata, insaponava, strofinava e sbatteva con forza tovaglie e lenzuola. Io ne avevo scelto una più piccola che lei aveva collocato accanto alla sua; lì insaponavo fazzoletti e calzini. Così imparavo a fare il bucato, mentre Aria giocava e guardava.

Quando veniva il giorno del pane, mi divertivo a infarinarmi le mani e a lavorare qualche pezzetto di pasta e guardavo ammirata le sue belle pagnotte corpose. Se si doveva accendere il forno, era una gara nell’introdurvi la legna.

Estasiata, guardavo quella bocca di fiamme che sembrava un vulcano e le braci simili a lava, e con meraviglia vedevo che le pagnotte, prima pallide e magre, ne uscivano grasse e dorate. Quale miracolo! Anche i miei pezzetti di pasta, quasi informi, acquistavano una bellezza che non riesco a spiegare. E che festa per Pasqua! Il regalo più bello era l’uovo, quello di gallina, si sa, che la mamma infornava, dopo averlo collocato su un pane a forma d’uccello.

Si preparavano anche diverse specie di dolci con miele e formaggio (cucciuléddhi e méli e casgjatìni). Non c’era abbondanza. Ricordo infatti che avremmo voluto mangiarne qualcuno di più ma bisognava riporli nella credenza per farli durare. L’ospite (stràgnu) non doveva trovarci sprovvisti.

C’insegnava, la mamma, che chiunque bussasse alla porta doveva trovare ospitalità generosa, sedendosi alla mensa con noi. Diceva sempre che la buona accoglienza è il riflesso dell’anima di chi è capace di offrirla.

La religiosità era forte nei miei genitori, persone di fede e timorate di Dio. Ci hanno insegnato come si prega e il senso di tutte le cose.

Le cime dei monti, quando le guardavo da sotto, sembravano il punto preciso dove il paradiso comincia e se le guardavo d’estate, quando i raggi del sole giocano coi riflessi delle rocce granitiche, diventavano per me la culla dei sogni. Sublimavo quella visione. Lì c’era Dio.

Nella maestosità dei tronchi di querce e castagni vedevo le colonne del cielo, e la molteplicità degli storni, che dalle chiome si levavano in volteggi infiniti, mi parlava dei voli degli angeli. Il gorgoglio del ruscello mi portava lontano. Dove, non potevo sapere. Chissà, forse la sua corsa non aveva mai fine. Era la strada delle mille fontane che attraversano il mondo, ora raccolte in pozze profonde di cupi misteri, ora in cascate di fascino, fatte di cristalli di luce.

Il verde velluto di muschio che vestiva le pietre, mi portava il profumo nostalgico del Santo Presepe. Le snelle libellule, dalle trasparenti ali cangianti, erano fate leggere, custodi dell’acqua e dei sassi, di anse e rive di felci, di conche segrete, di ombre e spicchi di sole che disegnavano trine. Tutto intorno sapeva parlarmi, così, senza parole, di lontananze, di pace e di Dio.

Le montagne hanno cime, precipizi e costoni e case molto lontane. Per questo ogni bimbo può giocare soltanto da solo. La solitudine non fa sconti nemmeno all’età.

Una presenza consueta era quella del venditore di bisacce piccole e grandi, di corbule e setacci e cestini (spultìni) di tutte le misure. Per S. Pietro, però, arrivavano da molto lontano uomini, donne e bambini, a piedi, a cavallo e sui carri tirati dai buoi (li carrùli a bói). Molti si adunavano sull’aia davanti alla casa, in attesa che il babbo, con la bandiera, aprisse il corteo verso la chiesetta del Santo, a mezza costa, lontano. Era grande la festa! Durava dal mattino al tramonto. Ci si stringeva la mano, uno ad uno, anche tra gli sconosciuti. Era un rito che si celebrava da sempre. Quasi tutti si era parenti e ci si abbracciava, perché non c’era stata altra occasione dall’anno passato. La voglia di raccontarsi era forte in ognuno di noi.

Solo raramente si andava a far visita a qualche famiglia. La più vicina era quella degli zii Nardo e Diadora. Distava tanto da noi che, per stare un po’ insieme, bisognava partire, d’estate, nel primo pomeriggio, per rientrare poi quando già il sole era calato da un pezzo. Per noi si trattava del massimo dono: potevamo giocare con i due cuginetti che avevano l’età dei miei fratellini. Io avevo un debole per Menico, Aria per Rocco.

Menico aveva una bellissima cascata di riccioli biondi, gli occhi sembravano un pezzo di cielo e il sorriso mi faceva sognare. Sentivo attrazione per lui, lo osservavo nei suoi movimenti e facevo di tutto per stargli vicino. Speravo che mi scegliesse sempre nei giochi e se qualche volta non accadeva, la gelosia mi faceva soffrire. Provavo piacere se mi guardava le gambe, mentre camminavo sul muro a secco davanti alla casa o quando mi acchiappava il vestito per non farmi scappare. Se si accarezzava il viso con le mie treccioline o per gioco scioglieva i fiocchetti che la mamma annodava con cura, mi sentivo in stato di grazia. E se le “differenze” tra il mio corpo e quello di Maso o di Vanni, le vedevo soltanto come caratteri distintivi dei sessi, “quelle” di Menico m’incuriosivano. Con lui stavo bene e desideravo che i giochi non finissero mai. Al pensiero di andar via il mio cuore si stringeva e il momento dei saluti diventava sofferenza. Le distanze avevano il potere struggente di farmi intristire.

Se si doveva raggiungere Tempio per fare provviste, occorreva un giorno dall’alba al tramonto. Tempio era la città dei signori! Ci si andava molto di rado perché tante cose le avevamo di già: pane, uova, latte, ortaggi e vino. Chi ci andava era il babbo in sella al cavallo morello dello zio Leonardo. Tornava la sera mezzo assiderato se, d’inverno, soffiava la tramontana o c’era la neve e, spossato se imperversava la canicola estiva. Tante volte si andava a dormire prima del rientro, altre, lo si aspettava con la testa ciondoloni o abbandonata sul grembo della mamma, accanto al focolare nella piccola cucina.

La luce del camino ingigantiva l’ombra delle cose: i cestini appesi al muro diventavano puffini che spulciavano il piumaggio, i grandi vasi in terracotta (li cònchi) e quelli in legno di ginepro (li cagghjni), con dentro una specie di mestolo di sughero (l’ùppu), sembravano guerrieri accovacciati che tenevano l’asta stretta in pugno, e i sacchi dei fagioli, paurosi fantasmi in assemblea. Dopo cena facevamo il “giro” intorno al focolare, seduti su piccoli sgabelli (li banchìtti), a godere del dolce calore che tanto ristorava, dopo il freddo sofferto durante la giornata. Era bello stare così, l’uno accanto all’altro, mentre il babbo ci parlava di pascoli abbondanti, di tanche e stazzi sconosciuti, di carri e di cavalli e pecore figliate, ma anche di raccolti andati in fumo a causa del gelo e della neve, di bestie malate e del rischio di contagio, dell’orto travolto dalla piena e della vigna gravemente danneggiata. Vedevo allora il volto della mamma diventare serio e guardare, con gli occhi fissi, il fuoco del camino, senza più parole.

«Andemu innànzi, né tèmpu bònu dura né tèmpu màlu»,Andiamo avanti, né tempo bello dura né tempo brutto, diceva il babbo quasi a bassa voce.

Alla sera, era d’obbligo il resoconto di un giorno di lavoro andato male o di un’intera annata sotterrata e stavamo lì a tracciare, piccoli e grandi, la linea precaria della nostra vita. I bimbi per primi avvertono i disagi e i loro giochi diventano più seri. Con la candela, prima sul piccolo tavolo quadrato sotto la piattaia, la mamma, silenziosa, ci accompagnava nella nostra stanza. Ci rimboccava ben bene le coperte e se non ci bastavano, ci avvolgeva dolcemente in vecchi cappotti di campagna. L’ultimo saluto era un bacio sulla fronte e andava via, raccomandando il segno della croce e la preghiera della sera.

Se mi attardavo coi pensieri sul raccolto andato male, mi consolavo subito pensando alla polenta che l’indomani avrebbe preparato nel paiolo di rame,lu pagghjólu sopra il camino (la ciminèa).

Parte seconda

Solo chi lo prova può capire i disagi del dover emigrare

A volte, per la difficoltà a prendere sonno, mi tornava in mente come avvolto dalla nebbia, il ricordo lontano della nostra partenza per la Francia. Ricordavo vagamente tanto mare, una nave bianca più grande di una casa e una splendida città che, nella notte, si accendeva di luci colorate. Socchiudendo gli occhi mi pareva di vedere le persone tanto piccole da sembrare formichine. La mamma ci aveva raccontato che, quando eravamo piccolissimi, zio Nardo, fratello del babbo e sua moglie Diadora, li avevano convinti a lasciare la vita disagiata di montagna per tentare la fortuna nelle contrade di Parigi. Sognavano, come i nostri genitori, di trovarvi un lavoro più sicuro che avrebbe consentito l’istruzione per i figli. Era un miraggio, la scuola, per la gente del Limbara.

Il viaggio era un’esperienza nuova e piena di speranze. Era estate. Lo spettacolo unico. Tra cielo e mare ci si sentiva quasi in paradiso, un luogo che di terra amara non sapeva niente. In quei momenti non si sentiva il dolore del distacco ed era incontenibile la gioia.

Quando si parte, dopo tanto soffrire, e ognuno porta con sé cuccioli e compagna, il cuore e la mente volano lontano, oltre la propria terra divisa dalle guerre tra poveri e umiliata per secoli da padroni diversi. È la speranza. Quel sentimento che i Sardi custodiscono come i nuraghi e come loro si perde nella notte dei tempi. Rassegnazione no, è il pane dei vinti.

Le campagne francesi sembrano le nostre: cose già viste, perciò familiari; forse è la voglia di vederle così. Poi la grande città. Parigi. Bella, ricca, sontuosa come nessuna mai vista. E la gente, diversa.

Affiora subito il primo disagio di chi non ne conosce la lingua e i costumi, di chi veramente è diverso, e lo sente come un vestito. Un vestito che graffia. Lana grezza. Come i nostri, nella valigia di carta. Bisogna farsi capire, cercare un alloggio dove passare la notte. La gendarmeria ci diede una mano e fummo alloggiati presso una scuola. Il giorno seguente si cercava già un tetto per dieci persone. Eravamo stranieri e per giunta emigranti, e questo complicava le cose. Dopo un lungo calvario di richieste e rifiuti, si riusciva a trovare un sottano umido e freddo. Non ci era dato sperare di più. Era adeguato ai nostri bagagli.

Occorreva trovare un lavoro. Uno qualunque poteva andare bene. Non era tanto il danaro che avevamo con noi, perciò ne avremmo avuto per poco. Il babbo ottenne di fare lo scaricatore in un magazzino e zio Nardo l’operaio presso un cantiere. La difficoltà della lingua era grande e la cosa ci mortificava e avviliva. Vivere, poi, in quella stamberga stava diventando un calvario per noi, abituati alle nostre case spaziose, dove ci si poteva muovere a comodo nostro.

Il freddo dell’inverno ci stava uccidendo in quel buco malsano, dove ci si scaldava col fiato, quando ci mancava il carbone in una specie di braciere di ruggine. Pensavo allora al nostro camino e alla catasta di legna accanto alla casa, alle sere d’inverno passate al calduccio davanti alla fiamma, a raccontare le fole. Mi tornava in mente la mamma del sole che, d’estate, cercava i bambini che andavano in giro tra rocce e cespugli o sulle rive dei fiumi. Li avrebbe portati in un luogo segreto, lontano, donde non sarebbero più potuti tornare.

Diceva la mamma che nessuno poteva evitare di andare a dormire nelle ore di punta. Tutti avevamo un po’ di paura ma Aria, essendo più piccola, ne aveva di più; per questo si addormentava prima di noi. Io, tante volte, non riuscivo proprio a prendere sonno ed essendo il mio letto a parete, potevo contare sul muro i granelli di calce e cemento. Meglio così che tra le grinfie della mamma del sole.

Poi c’erano le streghe tutte vestite di scuro, avvolte in uno scialle che sembrava di pece, nel quale nascondevano il volto per non farsi conoscere. Andavano in giro la notte, entrando nelle case dove dormivano i bimbi più piccoli e ne succhiavano il sangue fino a farli morire.

Ci parlava anche di un paesino attorcigliato a una grande montagna, che per la malvagità dei suoi abitanti, era diventato la dimora del diavolo. Questo provocava tonfi profondi e faceva rotolare macigni con grande fragore; cominciava al calar della sera e continuava per quasi tutta la notte. Il paese aveva perduto il riposo e la pace. Il sindaco, allora, stabilì che quelle montagne venissero assicurate a pesanti catene per impedire al Maligno di farle rotolare fin sopra il paese. Così mi addormentavo, pensando alle fole.

Il lavoro del babbo procedeva a singhiozzo ed era mal retribuito, e per zio Nardo non era diverso. Qualche volta si soffriva la fame e della scuola nemmeno a parlarne. Non bastavano i soldi. Non avevamo nessuno che ci facesse coraggio. Non c’erano amici. Forse ci si leggeva negli occhi il disagio di sentirci diversi, di valere meno degli altri, di essere accolti per sola pietà. Questi sentimenti, si sa, indeboliscono gli uomini, anche i più forti.

Cominciava a farsi sentire la nostalgia della casa lontana, di amici e parenti, degli animali che avevamo lasciato alla custodia di pastori di nostra fiducia, in attesa, chissà, di un eventuale ritorno. Si sentiva la voglia di antichi sapori, di luoghi rimasti legati al ricordo, di cose, di tetti di tegole sarde, di sassi di fiume, di erbe e profumo di monti, di terra natia. La paura che oscuri ingranaggi finissero per stritolarci e la mancanza di soldi c’impedisse di fare ritorno, ci indussero a lasciare quella vita diventata più a rischio di prima. Il ritorno è molto diverso. La mente è contesa da vecchi e nuovi ricordi. Le parole ci sembrano inutili e cedono il posto al silenzio. Il mare, che prima aveva aiutato fuga e speranze, ora lo sentiamo nemico, perché ci divide dal mondo. “Lu pòaru onèstu no po’ middhurà”(Il povero onesto non può migliorare), diceva la mamma con un filo di voce. Io ascoltavo e tenevo tutto per me.

Aprendo la porta di casa, abbiamo avuto un sussulto. L’odore era quello di un lontano abbandono forzato e voluto. Non c’era rimpianto per ciò che avevamo lasciato. Era un ritorno all’antico passato, sì, di fatiche e disagi, ma anche il solo che aveva scavato, seppure in solitudine e pena, come l’acqua la roccia, e messo radici come le querce e i castagni che sfidano il tempo.

Il candido stazzo, con le tegole sarde sbiadite dal tempo e coperte dal muschio degli anni, è il luogo più caro, a nostra misura, e non valgono tanto, per chi è come noi, le case di lusso in terra straniera. Ora però, la voce del vento, sfiorando appena l’azzurra distesa di mare che sembra un cielo più in basso, ci porta più vivo il ricordo di un mondo diverso che aiuta a costruire un futuro meno precario, perché lì la terra è come una madre che allarga le braccia e ha qualcosa per tutti. La nostra, invece, è solo un’impronta lasciata sull’acqua. Non abbiamo chi ci faccia coraggio nella lotta di sempre, chi ci offra un bastone per poter camminare o ci aiuti a rialzarci dopo tante cadute. Non ci torna mai il conto in questa terra che grida solitudine e sui sassi scrive la sua storia. Madre senza braccia di figli disillusi che scendono a valle in eterne transumanze, e con gli animali parlano della comune condizione. Matrigna per imposizione, lascia che il vento dei due mari disperda il grido di pastori e montanari, segregati dal consesso umano negli ovili e negli stazzi. Grembo sterile che genera emigranti e disperati e guarda al mare con occhi di granito, seguendo il volo di aquile orgogliose che scelgono altri lidi. L’amaro di cicuta ben servito è un rito che affonda le radici nella sua memoria, inietta veleno fino all’anima, senza toglierle mai l’estremo anelito che resta ancora quello del riscatto.

Parte terza

La scoperta del proprio corpo in trasformazione

Zia Martina era sorella della mamma. Più grande di lei, era sposata a zio Elio e viveva a Tempio, dove lui faceva l’impiegato in Municipio. I loro bambini, Tonio e Linuccia, andavano a scuola. Ci si vedeva raramente, tuttavia eravamo molto affiatati. A differenza della mamma, la zia era una donna pienotta, simpatica e severa. Ero legata soprattutto a Linuccia, che in seguito a problemi di salute, trascorreva d’estate, un breve periodo di vacanza nella nostra casa. Vivevo come in estasi l’attesa del suo arrivo. La sua presenza significava per me respirare a pieni polmoni l’aria speciale della vita di città. Vedevo in lei una bambina straordinaria. Molto rispettosa di tutti, composta e delicata di modi, sapeva muoversi sempre con grazia. Decisa e spigliata, parlava volentieri come tutti i bambini cresciuti tra compagni di scuola e di giochi, che non soffrono le inibizioni e i disagi di chi non conosce la vita sociale. Era libera. Aveva quella sicurezza di sé che viene a chi ha scoperto l’affascinante mistero del saper leggere e scrivere. Questo è un momento magico nella vita d’un bimbo, perché si sente straordinariamente importante, capace di decodificare la scrittura e inventarne una sua; entra in un mondo nuovo che gli mette le ali. Per Linuccia era proprio così.

Invece io ero completamente diversa. Timida e di poche parole, mi sentivo imbranata, esclusa da quel mondo nel quale lei aveva avuto la fortuna di entrare. Pensavo che sarebbe diventata importante, avrebbe vissuto comodamente in città, lontano dalle fatiche della povera gente, dai disagi e dalla consapevolezza di sentirsi perdente. Avrebbe potuto scrivere tutto quello che aveva nel cuore, aprirsi agli altri e trasformare in segni e parole idee e pensieri.

Se fossi stata capace di scrivere, avrei messo su carta tutto l’amore che avevo per Bice, la mia unica bambola, le cose che facevo per lei, i nostri interminabili dialoghi, i sogni, i giochi con Menico e soprattutto quanto lui mi piaceva. Era il primo amore e non lo sapevo! Il mio diario sarebbe stato pieno di lui.

Linuccia, vedendo quanto fosse grande in me il desiderio di apprendere, si sforzava di farmi capire il complicato ingranaggio di lettura e scrittura. Per me era molto difficile perché mi mancava la mobilità della mano, e la mente, completamente estranea a questo linguaggio, non riusciva a rispondere. Per lei, maestra bambina, lo era ancora di più. Per insegnare occorre, prima di tutto, essere adulti. Trovavo più facile imparare a contare i sassolini e le ghiande.

Mia cugina era molto contenta di stare con noi, perché qui era tutto diverso. Voleva provare l’ebbrezza che il vento procura quando, sulla cima dei monti, scompiglia i capelli, accarezza la pelle, mozza il respiro e gonfia le gonne a paracadute. Quando, lontano da occhi indiscreti, ci si immergeva nell’acqua trasparente e fresca del nostro ruscello e ciascuna poteva guardare in libertà “i segreti” dell’altra, che non so perché, i miei genitori non nominavano mai.

La naturalezza che mostrava nello spogliarsi mi sorprendeva, era come se l’avesse fatto altre volte; io invece provavo vergogna, come se la cosa fosse indegna di me e la mia intimità perdesse valore. I miei genitori avrebbero di sicuro condannato la mia “esibizione”. Le “vergogne” (li valgògni) andavano tenute nascoste.

Mi dava coraggio Linuccia; m’insegnava a guardare il mio corpo con naturale semplicità, a conoscerlo, e questo non significava macchiarlo di colpe. Le piaceva pettinarmi i lunghi capelli neri sempre in modo diverso, forse perché lei li aveva di mezza lunghezza e non poteva realizzare tutte le pettinature che invece io potevo permettermi. Mi diceva che il corpo è cosa preziosa da proteggere e curare con gioia e mi raccontava che una sua compagna di scuola era molto meno fortunata di noi: soffriva di poliomielite e aveva una gamba più corta dell’altra e molto più magra, che le impediva una camminata normale.

Lei sapeva dare il giusto valore a se stessa; qualcuno glielo aveva insegnato. Mi mostrava il suo pube e mi spiegava che già si copriva della prima peluria e i piccoli seni spiegavano, anch’essi, un cambiamento avviato: stava cominciando a diventare una piccola donna. Io ascoltavo, sforzandomi di capire ogni cosa, con la difficoltà di chi non ha potuto sentire qualcuno che le parlasse di questo miracolo. Forse la ragione della mia ignoranza stava nel fatto che avevo solo otto anni. Lei ne aveva due più di me. La mamma avrebbe avuto tutto il tempo per aiutarmi a capire. O forse, la sua era una maestra speciale che sapeva spiegare ogni cosa con molta saggezza e nella giusta maniera, proprio come lei cercava di fare con me, così, senza turbarmi. Tutte le cose che mi raccontava avevano lo straordinario potere di sollevarmi da una quotidianità sempre uguale e saziare la sete di conoscenze che mi faceva intuire dentro di me il vuoto di una voragine. Mi parlava del mondo, dell’esistenza di oceani e catene di monti che sembrava toccassero il cielo, di fiumi e di laghi, di popoli e paesi e grandi civiltà. Sapeva mettere le ali alla mia fantasia.

Quando partiva, nella solitudine dei miei anfratti segreti, cominciavo a volare e vedevo le navi come bellissime schegge di ghiaccio, e appollaiata sulle vette più alte, vedevo giardini e città dove i tetti erano grappoli rossi di fiori nel verde dei campi. E vedevo laghi che sembravano mari e poi fiumi, più grandi del mio, che sembravano strisce di cielo. Con la mente riuscivo a vedere la grandezza del mondo e molto, molto di più. Però mi fermavo senza più fantasia, se guardavo il mio corpo: il pube era sempre bianchissimo, non c’era traccia di bruna peluria e a nulla serviva che il controllo fosse costante. Il fatto che per guardarmi dovessi appartarmi, mi faceva venire i sensi di colpa: nessuno doveva vedermi, dunque era cosa proibita. Allora mi tornava in mente l’osservazione che un giorno mi fece la mamma, in segreto, perché giocavo sul pavimento senza badare alle posizioni che andavo assumendo: “Li stéddhi fèmini si déini carragghjà, pùzzi, no’ si faci cussì ch’è valgògna” (Le bambine devono coprirsi, pucci, non si fa così ch’è vergogna), mi diceva. Questo ricordo sapeva bloccarmi e ridurmi a un “silenzio colpevole”, nell’attesa che cominciassi a diventare anch’io una piccola donna. Ma quanto avrei dovuto aspettare? Ed era lecito che volessi guardarmi? E i seni? Il petto era piatto come quello di Maso o di Vanni. E Menico? Che cosa direbbe se mi vedesse diversa? Mi facevo queste ed altre domande che restavano senza risposte. Nella mia mente, però, una cosa era chiara: non avrei mai voluto cambiare, lasciando lui sempre.

Erano così tante le cose che andavo scoprendo che non riuscivo da sola a metterle in ordine di natura e di tempo, né a capire che ogni cambiamento non è relativo soltanto alla femmina. Ero confusa. E se da un lato volevo crescere e pensarmi già donna, dall’altro volevo restare ancora bambina, così come, in segreto, immaginavo fosse per Menico. Stavamo bene così. Era magica la forza che mi spingeva verso di lui, misteriosa e innocente, un richiamo struggente che trovava risposte appaganti nei sorrisi che mi regalava, nelle corse che faceva con me, nel tirarmi il vestito per frenare il vantaggio che avevo su lui, nella voglia che mostrava di stare con me, invitandomi anche a giocare con Bice per esserne il “padre”.

Il nostro era il desiderio di vivere insieme l’ultima infanzia, il tempo dei sogni, dove i bimbi inventano vita e vissuti in un limbo che ha tutto il fascino di ogni cosa bella che deve finire, dove non esiste il dolore dei grandi.

Parte quarta

Venuta a mancare mamma, a nove anni inizio a diventarlo io per i miei fratellini

Era sempre la mamma che mi riportava alla vita reale, chiamandomi all’adempimento dei miei doveri domestici; l’ultima volta l’ho vista più stanca del solito e pallida in volto. Lamentava uno strano torpore che le fiaccava il corpo e lo spirito. Poi venne la febbre.

Il babbo, preoccupato, lavorava a singhiozzo nell’orto; ogni tanto tornava per controllarne lo stato. Sempre uguale. Il letto contribuiva a sfiancarla ma in piedi ormai non reggeva e la febbre era diventata costante. Il medico, arrivato di notte su una vecchia carrozza, dopo una visita attenta, in segretezza informava il babbo del terribile male: tisi. Sembrava che tutta la casa avesse subito una scossa violenta perché nulla era più come prima.

Occorreva che il babbo fosse presente più spesso al suo capezzale, per darle coraggio e allo stesso tempo per accertarsi che i farmaci le venissero somministrati nel modo prescritto. Mi aveva istruito a dovere: sapevo come trattare le stoviglie che poteva usare solo lei e come dovevo procedere per garantirle una buona assistenza. Il mio ruolo non era più provvisorio. Non c’era tempo per i sogni e le bambole.

La mamma, nonostante fosse inchiodata sul letto, cercava di dare risposte a tutti i miei dubbi e di farmi capire che, se qualcosa non mi fosse riuscita nel migliore dei modi, o avessi dovuta rifarla, non sarebbe stata la fine del mondo. Così ho imparato a realizzare i primi facili piatti in cucina, a impastare, panificare, infornare.

I miei nove anni non erano tanti, è vero, però il fisico ne dimostrava di più: ero alta e forzuta quanto bastava per adempiere a tutte le faccende di casa e responsabile per prendermi cura di lei. Dovevo esserlo per forza di cose. Quando ero impegnata in lavori che mi allontanavano temporaneamente da lei, accanto al suo letto lasciavo Aria che aveva il compito di riferirmi qualunque necessità avesse la mamma. La sorellina, che aveva ormai cinque anni, mi aiutava nei lavori leggeri e Vanni, due anni meno di me, aveva l’incarico fisso di attingere l’acqua alla fonte e portarmi dall’orto quanto mi occorreva per il pranzo e la cena. Anche il lavoro di Maso era diventato pesante per i suoi undici anni: doveva sostituire il babbo in tutte le attività che lo consentivano.

Nel tempo che potevo trascorrere accanto alla mamma, non mi stancavo di accarezzarne con gli occhi il volto e le mani diventati di cera. La vedevo sempre più debole e stanca ed io, sempre più sola, mi sentivo prendere da un profondo sconforto. Man mano che il tempo passava, farle assumere il cibo diventava, per la gravità del suo male, impresa sempre più ardua, e la sofferenza scheletriva le membra. Mi stavo quasi abituando a piangere solo col cuore ma, a volte, avevo la sensazione che stesse scoppiandomi in petto; allora mi appartavo e lasciavo che anche gli occhi avessero lacrime. Mi rendevo conto, pur non avendo conosciuto mai lutto, che giorno per giorno il mio mondo perdeva i suoi pezzi e i colori che lo avevano acceso, si stavano terribilmente oscurando. Li vedevo già quasi sbiaditi i ricordi felici di bimba e se per età mi aggrappavo alla disperata certezza di avere ancora la mamma, per motivi a me sconosciuti coglievo il gelo nel cuore dell’orfana.

Quando il babbo capì che era vicina la fine, incaricò Maso che avvisasse zio Nardo. Non so come accadde ma arrivarono anche zia Martina e zio Elio a notte inoltrata, quando Vanni e Aria dormivano già.

La mamma, distesa sul letto, sembrava di marmo e gli occhi, ormai chiusi, non mi guardavano più. Quando le accarezzai una mano, non avvertii la consueta vibrazione sfuggente, come era sempre accaduto. Non ebbi risposta. Zia Martina, stringendomi a sé, mi avvolse in un abbraccio d’amore che mi ricordava il calore di lei. Zio Elio fece lo stesso con Maso, improvvisamente sbiancato. Voltai il capo, mentre la zia mi allontanava dolcemente da quella visione, che mi appariva come dietro un vetro battuto da scrosci di pioggia, e rimasi profondamente turbata dal dolore del babbo che, scoppiato in un pianto dirotto, l’abbracciava e baciava chiamandola. Dalla cintola in su il suo corpo giaceva su quello di lei. Non avevo mai visto un dolore così.

In cucina, abbandonata su un vecchio sgabello, come parte definitivamente divisa da un unico corpo, con la testa appoggiata a un sacco pietoso e gli occhi chiusi, vedevo in sequenza i momenti più belli trascorsi con lei. La vedevo seduta, intenta a cucire per me la bambolina di pezza, a tagliare e imbastire pantaloni e vestiti per noi, a fare il pane con l’uovo di pasqua, imbottire il forno di legna e lavare i panni nel fiume. La sognavo mentre andava alla fonte cantando.

Quella notte l’agonia mi era entrata nel cuore e non riuscivo a vedere oltre il dolore. La ferita dell’anima era di quelle che non si chiudono mai e nei bambini diventano sempre più grandi.

Come tutti, l’accompagnavo nell’ultimo viaggio al camposanto di Tempio. Il feretro, collocato su un carro tirato dai buoi, era circondato di ortensie. I grappoli rosa, distribuiti a corona, intorno alla bara, erano l’ultimo vestito che il babbo le offriva; quelli azzurri, del colore del cielo, il suo dono d’amore, e i bianchi significavano la tenera età dei suoi quattro bambini.

Il carro, che sembrava un altare, procedeva lento, in un silenzio irreale. Si udiva, solenne, il passo dei buoi e le ruote, che a fatica stritolavano ghiaia, esprimevano i nostri pensieri. Il corteo, a piedi, andava ingrossandosi lungo la strada sterrata ed io, con gli occhi fissi sul fardello di morte, senza lacrime né voce camminavo pensando:

Il babbo aveva perduto la luce del volto. Era diventato serio e di poche parole e se qualcuno di noi mostrava di recuperare la gaiezza dei bimbi, diventava improvvisamente severo e pronto al rimprovero. Per lui non esisteva più la camicia bianca dei giorni di festa, ma solo la nera, come la fascia a lutto che portava su un braccio. Il suo dolore era cupo e profondo come un abisso.

Lo sorprendevo con gli occhi fissi nel vuoto, sembravano spenti, e la bocca, che aveva perduto la sua naturale espressione, era sempre atteggiata a sensazioni sofferte. Non potevo comprendere la profondità del dolore di chi perde la persona che ama e davanti al suo, oltre che inadeguata, mi sentivo di troppo. Non sapevo aiutarlo e forse la mia presenza, come quella dei fratellini, era un ostacolo che gli impediva di urlarlo. Non potevo aiutarlo perché io stessa non sapevo combattere il mio. Così, tutta vestita di nero e con la morte nel cuore, a nove anni non ancora compiuti, dovevo fare la mamma. Quando, ogni mattina, pettinavo i capelli di Aria, mi tornava in mente Alina che giocava alle bambole, ma quando le annodavo il nastro nero in cima alle trecce, diventavo di marmo. Forse le donne che soffrono sono tutte così. Pensavo.

Mi sforzavo di provvedere alla casa e alla famiglia nel migliore dei modi ma la fatica superava ogni limite, per quanto il babbo mi aiutasse a fare il pane e il bucato. Quando mi sembrava di non farcela più, con la mente e col cuore cercavo la mamma e invocavo il suo aiuto. Ogni volta che mi capitava di sfiorare qualcosa di suo, mi correva un brivido per tutta la schiena, come se quell’oggetto o indumento avesse dentro la vita, il respiro. Al mattino, il risveglio era un bagno di gelo nel vuoto di lei.

La cercavo quando accudivo alla casa e ai fornelli o mi occupavo dei fratellini, quando guardavo il cielo e le cime dei monti o accarezzavo una pecora e i suoi agnellini, quando ascoltavo la voce dell’acqua o il canto della cicala e del cuculo. Ne sentivo il profumo tra le cose di casa, tra le querce e i castagni e nell’aria, e nel rosso tramonto ne indovinavo l’amore. Tutto mi sembrava irreale, compresa la vita.

Quando appuntavo sul petto di Maso e di Vanni il bottone nero di stoffa, mi tornava in mente, insieme con quei segni di lutto, quel giorno di morte. E ripiombavo nel buio dell’anima. Il mio era un continuo morire e tornare alla vita, perché avevo il babbo e i fratelli a ricordarmi che c’ero.

Mancata la mamma, i compleanni non si ricordavano più. Solo dopo un anno dalla sua data di morte, il giorno in cui compivo il mio decimo, il babbo tornava dall’orto all’ora di pranzo, con un fascio di ortensie: erano rosa, azzurre e bianche. Un brivido mi faceva tornare alla mente quei fiori sul carro. Gli stessi colori! Mi veniva incontro con un mezzo sorriso, mi baciava la fronte e, porgendomeli con una certa goffaggine «Sono per te, Alina, auguri!» mi sussurrava. Poi mi spiegava che i colori erano quelli delle persone più care, compresa la mamma. Quel giorno in casa tornava la luce.

Forse in quel dono, così inconsueto per una bambina, c’era il messaggio forte di un uomo distrutto che vedeva il suo personale sostegno morale nella figlia maggiore, investita del ruolo di madre. Il suo gesto, dopo tanto silenzio, mi avvolgeva tutta nell’abbraccio caldo di una nuova speranza. Era per l’anima, l’ossigeno che le restituiva la vita.

Parte quinta

Donna ancor prima del tempo

Avevo undici anni appena compiuti quando avvertii uno strano dolore in due zone distinte del petto; provai a passarvi la mano e notai una specie di leggero gonfiore. Mi appartai per verificare che cosa mi fosse accaduto e capii subito che si trattava di qualcosa di cui Linuccia, a suo tempo, mi aveva parlato. Mi ricoprii in gran fretta e corsi d’un fiato nella stanza dei genitori, chiudendo la porta. Mi spogliai e, mettendomi in punta di piedi sopra un vecchio sgabello, mi guardai allo specchio dell’antico comò. Non potevo credere! Sul pube era comparsa una leggera peluria e i seni cominciavano a crescere. Anche in me, come già in Linuccia, si compiva il miracolo.

Provavo una sensazione straordinaria di gioia mista a stupore, soddisfazione di me e del corpo, dimenticato tra le pieghe di un dolore che non trovava conforto. Mi sembrava di essere depositaria di un segreto quasi incredibile, di essere diventata improvvisamente bella e importante e per questo degna dell’ammirazione di tutti. Provavo la sensazione dolcissima di avere i colori e il profumo delle ortensie che l’anno prima il babbo mi aveva donato. Forse era stata la mamma, in segreto, a parlargli di me e a ricordargli che tra non molto sarei diventata una donna. Per lei la morte aveva giocato d’anticipo.

Man mano che il tempo passava, i segni di quel cambiamento diventavano sempre più chiari e ne ero orgogliosa, ma non capivo in che cosa consistesse l’ ”essere donna”. Provavo gusto a guardare allo specchio il mio “nuovo profilo”, a pettinarmi sempre in modo diverso, a sorridere. Anche Maso, tredici anni, stava cambiando. Aveva quasi la statura del babbo e la voce sembrava un trombone. Uscivano all’alba insieme per andare al lavoro e tornavano per l’ora di pranzo. Avevo due uomini in casa ed ero fiera di loro. Vanni, nove anni, sapeva sbrigare molte faccende ed era per me un valido aiuto. Aria era la mia bambola vera ma già le insegnavo tante cose, come la mamma aveva fatto con me.

Durante una visita degli zii Nardo e Diadora, il babbo si accordò con loro sull’acquisto di alcuni metri di stoffa, con i quali lei avrebbe confezionato per noi pantaloni e vestiti. La necessità rimandata non consentiva più attese. In quella occasione rividi anche i cugini. Menico, che aveva l’età di Maso, era alto poco meno di lui e la voce era grossa. Forse, come me, era cambiato nello spirito come nel corpo. Il sorriso era quello di allora, e mi piaceva, ma non provavo più alcuna attrazione.

Cominciavo a capire che cambiano tutti, maschi e femmine e che per noi due era finita l’infanzia, quella stagione stupenda in cui i bimbi credono ancora alle favole. A tredici anni avevo quasi un corpo da donna. Sembrava che la natura avesse voluto restituirci la mamma, perché, dicevano tutti, le somigliavo per snellezza, statura e colore d’occhi e capelli. I seni turgidi sotto il vestito, rendevano il profilo armonioso, ma m’imbarazzava la femminilità prorompente.

Qualsiasi complimento mi venisse rivolto, per me sapeva di oltraggio al naturale riserbo.

Non facevo le trecce ma raccoglievo i capelli dietro la nuca, fissandoli con le spille appartenute alla mamma. Lo facevo per me, per quel bisogno innocente di volermi specchiare e il desiderio segreto di essere vista. Ma lì non passava nessuno. Ci si poteva guardare solo tra noi. Cominciavo a sentire la voglia di dire, anche senza parole, che c’ero, che forse contavo qualcosa, che gli altri avrebbero dovuto vedermi. Avvertivo già il peso di una vita che mi divideva dal mondo e se da bambina ogni cosa mi parlava di favole antiche, ora tutto appariva diverso. La mia era solo fatica di vivere, aggrappata a una montagna, da cui scivolavano i sogni come la pioggia sui vetri.

Non c’erano amici con cui parlare dei propri segreti, di aspettative o speranze o della voglia crescente di svago. Fare quattro salti al suono di un vecchio fonografo in casa di amici, come di tanto in tanto facevano gli zii con Menico e Rocco o Tonio e Linuccia, per noi era solo utopia. Superare le distanze era diventato più facile, anche se la corriera, che chiamavo l’”angelo azzurro”, passava solo due volte: al mattino e alla sera. Ci legava soprattutto l’ostinazione del babbo nel vivere un lutto tremendamente lesivo della libertà di ciascuno.

Sentivo un forte bisogno di aprirmi, di gridare al cielo e al granito la voglia di vivere, di sapere e conoscere, di andare oltre i confini reali del mio piccolo mondo e volare. La mia ignoranza mi procurava un profondo disagio che cresceva con me e mortificava ogni slancio, e quando mi prendeva l’incontenibile voglia di scrivere, tracciavo su un foglio, con la matita che mi aveva regalato Linuccia, le lettere alfabetiche che mi aveva insegnato. Ma le lettere, sole, non formavano parole e pensieri.

Lasciavo quel foglio, testimone di una disabilità che mi umiliava e feriva, e affidavo alla voce la mia esuberanza. Mi piaceva poetare momenti dolorosi e felici. Era come se mi impadronissi del cielo, ne abbracciassi la luce, e liberassi nel sole la vigoria della mente. Il babbo però non doveva sentirmi: la camicia era nera. Mi allontanavo perciò dalla casa e dall’orto, superavo la vigna e tra siepi e cespugli raggiungevo la cima, da cui dominavo quasi tutta la valle. Sull’altura, a ponente, liberavo la voce troppo a lungo impedita:

Dalla zia Diadora imparavo a tagliare e cucire i vestitini di Aria e qualche gonna per me. Lei aveva l’incarico di provvedere al babbo e ai ragazzi. Imparavo anche a filare la lana, così potevo realizzare calze per tutti e qualche golfino. Certo, la lana era grezza, pungeva, ma era meglio di niente per combattere il freddo. E poi, così, si poteva risparmiare qualche soldo di più. Certo, mi sarebbe piaciuto possedere qualche vestito di quelli che la zia comprava a Linuccia nei negozi di Tempio. Ma io non potevo sognare.

Era dura la vita per noi. Maso e il babbo lavoravano dall’alba al tramonto e tante volte il raccolto andava a ramengo; di questo e altro, che riguardava il modo di condurre il lavoro, parlavano sempre. Quando le cose andavano male, il volto del babbo diventava più scuro e provavo per lui tanta pena. Indovinavo la sua solitudine che nessuno di noi avrebbe mai potuto colmare e la paura di un futuro che lasciava poche speranze. Senza la mamma il suo tempio aveva perso una colonna portante e il dolore, mai lenito, aveva indurito il suo cuore. Il volto, intristito da una sofferenza nascosta, recava i segni precoci di un’età che non era la sua. Anche lui, come me, era orfano di un amore che, seppure diverso, aveva lasciato in entrambi un vuoto incolmabile. Per questo lo sentivo molto vicino e lo amavo di più, nonostante il silenzio.

Io però, come Maso, avevo le mie naturali esigenze, quelle di ogni adolescente che ha bisogno di chiarire i suoi dubbi, di essere aiutato a conoscersi e di avere un dialogo intenso e costante. Questo non c’era. La confidenza mancava, e quando mi accorsi di avere le gambe rosse di sangue, fui presa dal panico. Il babbo, chiamato d’urgenza da Vanni, varcando la soglia, mi vide terrorizzata e tremante. Aveva intuito che si trattava del flusso mestruale. Mi strinse in un abbraccio che sembrava non volesse finire, e ho la certezza che ci fosse anche la mamma mentre mi sussurrava «No timì, Alì, séi divintata una fèmina manna» (Non temere, Alina, sei diventata un donna).

Non so come fece, sebbene molto impacciato, a spiegarmi in poche parole che nelle adolescenti accade così e questo è un processo molto importante che deve avvenire. Non si sentì, evidentemente, di aggiungere altro, perché mandò a dire a zia Diadora che venisse, perché c’era bisogno di lei.

Mi sembrava che la mia intimità fosse stata squarciata. Mi vergognavo, e mi addolorava che fosse accaduto in presenza di lui, così riservato e affatto incline a parlare di quanto poteva riferirsi alla sfera sessuale.

Mi sentivo inadeguata a quel ruolo: non sarei stata capace di accettarlo con l’animo giusto e tanto meno di rispondere alle domande dei fratellini. Fu provvidenziale l’aiuto della zia che mi diede le informazioni essenziali e mi insegnò a gestire “quei giorni”. Lo fece con tatto e questo mi aiutò ad accettare la nuova condizione e superare il disagio.

A quattordici anni sapevo di essere una donna “completa” ma nessuno mi diceva quel che mancava. La maturazione sessuale non aveva fatto i conti con la mia ignoranza. Corpo e mente premevano contro questa barriera come un mare in tempesta, ma la mia libertà erano i sassi e il silenzio e un pezzo di cielo per aiutarmi a sognare. In essi cercavo l’infanzia perduta, il tempo dell’arte fantastica d’inventare la vita, di nascondere sotto una pietra il dentino caduto, per avere dal topo una goccia di miele. Ora però, avevo bisogno di saziare la sete di un’adolescenza negata, dove i sogni c’erano ancora, ma ingrigiti da aspirazioni represse.

Parte sesta

Innamoramento

La distanza e i disagi non favorivano certo le visite di zia Martina e zio Elio, perciò solo rare volte ci si vedeva e in quelle occasioni, seppure per brevissimo tempo, avevo modo di ricrearmi lo spirito con Tonio e Linuccia. Da tempo sia l’uno che l’altra, avevano conseguito la licenza media inferiore e lasciato la scuola. Tonio lavorava presso un libraio e Linuccia cuciva il suo corredo da sposa. Era un piacere sentirli parlare. Mi affascinava la loro cultura e li avrei ascoltati per ore senza ombra di noia.

In una delle sue attesissime visite, Linuccia mi aveva confidato d’essere diventata donna a quindici anni e che la mamma l’aveva preparata a vivere serenamente quel giorno. Per lei è stata molto bella l’attesa e ha accolto il momento con gioia. Si sentiva importante, completa e felice e da allora, come ogni donna, ha cominciato a sognare il suo principe azzurro. Mi incantavano questi discorsi, avrei voluto che durassero molto più a lungo, ma la nostra separazione oltre a deludermi, mi faceva molto soffrire. La solitudine favoriva il frequente ritorno di questi pensieri, che finivano per occupare quasi tutto lo spazio mentale.

Linuccia sapeva sempre trasmettermi serenità e fiducia e le sue parole cominciavano a farmi capire l’importanza e la bellezza dell’essere donna.

La mia femminilità diventava col tempo motivo di orgoglio e volevo destinarne la purezza all’uomo dei sogni. Mi sorprendevo a pensarlo maturo, audace e importante, capace di farmi provare straordinarie emozioni. Mi eccitava il pensiero di “lui”, per quanto solo virtuale, ma non riuscivo a capire come funzionasse l’amore. E poiché la timidezza e il pudore non mi avrebbero consentito domande, passavo il tempo a immaginarmi nella dolce prigione di due braccia che avessero odore d’uomo e a sognare il sapore dei baci che pensavo si potessero dare solo sul volto o tutt’al più sulle labbra, ma questo, nella mia ignoranza, poteva essere preludio all’attesa di un figlio.

La voglia crescente di voler sembrare davvero una donna mi spingeva a indossare, quasi per gioco, i vestiti della mamma sempre lì, nell’armadio. Le prime volte, provarli, mi dava la sensazione stupenda e incredibile di sentirmela accanto, di avvertirne il calore del fiato e la presenza reale dietro le spalle tanto che mi voltavo, non senza un po’ di misterioso timore, per verificare se davvero ci fosse. Sembravo lei vestita così e la magia dello specchio mi rifletteva l’immagine col volto di Alina. Mi piaceva quella bruna figura di donna, nel vestito di crespo fiorito che arrivava fin sotto il polpaccio, e la scarpa chiara, con appena di tacco, ci stava a pennello. Già sognavo di vestirmi così la prima volta che il babbo mi avrebbe permesso di uscire, quando Maso avrebbe compiuto il diciottesimo anno di età e avrebbe potuto portarmi con sé. Speravo che il tempo passasse veloce, avevo fretta di vivere, volevo uscire dalla casa paterna, diventata oramai troppo stretta.

Aria, dodici anni, era alta poco meno di me ed era diventata una brava massaia, Vanni sembrava un ometto. Così, quel giorno di festa, nel primo pomeriggio, Maso ed io potemmo finalmente assaporare la libertà di uscire da soli. Una luce diversa avvolgeva le cose, sembrava che il sole avesse scelto straordinari cristalli per segnare il sentiero, sprigionato nell’aria la fragranza incredibile della giovinezza del mondo e catturato per noi l’universo. Mi inebriava la vista delle guglie granitiche che toccavano il cielo, della bruna macchia che mi stendeva un tappeto e dell’acqua, diventata galassia per condurmi lontano. La mente era invasa di luce e il cuore non lasciava più spazio al dolore passato. Sotto il vestito di crespo fiorito s’indovinava il mio corpo sinuoso che respirava la vita. Sedici anni sono tanti per chi vive segregato dal mondo, e lasciano il segno.

Nel lungo percorso che ci separava dalla fermata dell’angelo azzurro, pensavo alla mamma quando, come me, otteneva di vivere, seppure per poco, una gioia senza misura, e le chiedevo, pregando, di farla durare. Il silenzio di Maso in quel sentiero di luce, mi diceva che anche lui forse, era assorto negli stessi pensieri.

In corriera, comodamente seduta, seguivo dal finestrino le superbe sughere che mi venivano incontro e, salutandomi, fuggivano via: per me era tempo di andare. Le creste dei monti azzurre e lontane, seguivano nel silenzio di sempre, quel volo di rondini; sapevano che saremmo tornati.

La città era il nuovo scenario e gli attori, diversi. Tempio, che avevo sempre potuto pensare solo nei sogni, era lì, per offrirmi le emozioni di chi, per la prima volta calca la scena. Il tacchettio dei passanti sul lastrico grigio, mi ricordava che c’era anche il mio; ero una di loro sul palcoscenico che mi offriva una parte.

I palazzi con i balconi fioriti, somigliavano tanto ai castelli delle fiabe che Linuccia raccontava quando eravamo bambine; le vetrine erano la fiera dei sogni. E c’erano piazze e fontane che accrescevano il fascino di questo giardino di pietra, dove ai bimbi i nonni raccontavano fole. Meraviglia unica, per me che conoscevo solo cavalli e carri tirati dai buoi, erano le colorate automobili, che si mostravano come signore eleganti sulle passerelle di favolose metropoli.

I passanti, disinvolti, nulla avevano della nostra goffa andatura; le movenze, ingentilite dalla vita cittadina, stridevano con le nostre, grossolane da sempre.

Era d’obbligo, oltre che un piacere, la visita agli zii che, stupiti dell’incontro tanto inaspettato, si profondevano in abbracci. I cugini, assenti, di lì a poco sarebbero rientrati con gli amici. La casa era accogliente e zia Martina ce la fece visitare. Linuccia, come Tonio, aveva una cameretta tutta sua, con un lettino in ferro che somigliava ai nostri, una scrivania in noce antico e l’armadio per i suoi vestiti. Nella stanza principale, molto ampia, c’era una bella credenza con l’alzata a vetri, che lasciava vedere i bicchieri di cristallo e le porcellane decorate. Un grande tavolo rettangolare, con un prezioso vassoio di ceramica, dominava al centro della stanza e tutt’intorno c’erano le sedie con la spalliera elegantemente modellata.

Il mio sguardo veniva catturato da un aggeggio su un mobile, a forma di scatola, con un piatto metallico, un braccio e una tromba di grandi dimensioni. Alla mia curiosità la zia rispondeva che si trattava di un fonografo che Tonio aveva acquistato da un amico. Maso, come me, lo guardava incuriosito quando i cugini facevano rientro, parlottando allegramente, in compagnia di quattro amici: Teresina, Giò, Salvo e Loretta. Fu tanta la gioia di vederci che Tonio e Linuccia scivolarono, distratti, sui convenevoli di rito e i quattro rimasero impalati. Rimediò la sensibilità di zia Martina. Lo sguardo di Giò mi fece trasalire, mentre la sua mano cercava di stringere la mia. Per qualche secondo restammo a guardarci, inchiodati sull’uscio. Poi, come per miracolo, il vecchio fonografo cominciò a suonare. Era Tonio che aveva invitato gli amici a fare quattro salti da lui. Seduta tra Maso e la zia, mi sentivo pervasa da un turbamento profondo e sconosciuto.

Intanto una coppia apriva le danze. Erano Salvo e Linuccia impegnati in un valzer. La grazia di lei, che volteggiava leggera mi lasciava senza fiato. Poi fu la volta di Tonio e Loretta cimentati in un tango. Teresina discorreva con zio Elio e con Giò. Maso ed io, quasi in disparte, non sapevamo conversare e nemmeno ballare. Sentirmi diversa mi bruciava, avrei voluto fuggire. Linuccia, che intuiva il nostro disagio, convinse Maso a lasciarsi guidare in un tango che, essendo lento, poteva risultargli più facile. Tonio lo fece con me, dopo qualche giro di valzer con le altre ragazze. L’emozione, intensa, mi faceva sudare e la musica, con le sue dolcissime note, mi faceva quasi morire alla vita reale, e mi sorprendevo a seguirla con naturalezza, come fossi abituata.

Forse Giò mi guardava. Lo ammiravo nell’elegante completo alla zuava, la sciarpetta di seta avana a righe marroni annodata sulla camicia bianca, e il berrettino con visiera a quadretti. Mi stupiva la sua facilità di parola, la signorilità di modi, la riservatezza squisita. Il tango era finito. La musica, diversa, faceva scatenare anche gli sposati e zia Martina si esibiva con zio Elio. Lo sguardo di Giò cercava il mio. Non ballò con le altre e l’ultimo tango volle farlo con me. Mi teneva, fiero, tra le braccia forti, sfiorandomi il petto col bolero e prima che la musica finisse, parlandomi all’orecchio «Ci ‘idimu a Santu Pétru» (Ci vediamo per la festa di S. Pietro), disse.

Nel viaggio di ritorno il tempo si ferma per farmi assaporare in tutta la pienezza, quelle incredibili emozioni. Tornano le immagini del teatro di città, coi personaggi e lo scenario, e l’aria di progresso e di cultura che vi si respira, le case di granito cariche di storia, i comignoli in raduno, le donne alle finestre e i balconi accesi di gerani. E torna, insistente, il dolce pensiero del ragazzo bruno che mi ha catturato il cuore. Sento le vibrazioni delle mani delicate e calde tra le mie, il profumo maschio della pelle, il respiro sul volto allacciati nel tango, il petto contro il mio e il fremito che arriva fino all’anima. È la confusione totale del cuore e della mente. Non so più se siano sensazioni reali o fantasie. La corriera si ferma. Con Maso che come me non ha detto una parola, riprendo il sentiero che mi porta a casa. Il sole è scomparso dietro i monti e la debole luce che accompagna il giorno già finito, arresta bruscamente il viaggio dei pensieri.

Correva l’anno 1925, il settimo dalla scomparsa della mamma, e finalmente il babbo poteva prepararsi a festeggiare il giorno di S. Pietro, indossando la camicia bianca d’una volta. Si ricominciava, dopo tanti anni, a parlare d’incontri religiosi, di fede e di promesse, di fiori, bandiere e feste campagnole. I miei pensieri erano per Giò. Era un problema riuscire a prender sonno e la notte diventava il mio rifugio, dove rivivevo nei dettagli i momenti stupendi di quel pomeriggio. Mi domandavo se quello fosse amore. Per me lo era. Se fosse quello vero non lo sapevo. Però lo accarezzavo e lo baciavo col pensiero e lui mi sorrideva e mi abbracciava e mi stringeva forte al petto. I suoi occhi buoni mi avevano stregato. Mi eccitava fortemente il desiderio e l’offerta virtuale era completa. Tutto l’essere mio era in tumulto. Non conoscevo questo sentimento fatto di contrasti: il corpo che fremeva, il cervello che frenava.

Il giorno della festa di S. Pietro, puntuale, Giò mi viene incontro nel suo elegante completo alla zuava. Mi sorride stringendomi la mano e poi saluta il babbo e i fratelli. Si sta vicini per il tempo della messa e poi si parla un po’ all’ombra delle sughere o seduti sulle pietre di granito davanti alla chiesetta. La sua disinvoltura m’innamora. Invece io, imbranata e senza iniziativa, mi sento morire di vergogna. L’incontro si conclude con la promessa di rivederci, la domenica, in casa di Linuccia.

Giò mi parlava di sé, degli studi interrotti con la morte della mamma e dell’attesa di un lavoro. Viveva col babbo, Mondo, a Tempio e con lui curava l’orto, non lontano dal centro. Nel tempo libero gli piaceva leggere romanzi e libri di cultura, amava la musica ed era un provetto ballerino. Voleva sapere tutto di me ed io gli aprivo il cuore; non era mai successo e questo mi aiutava a comunicare e rapportarmi agli altri. Imparava così a conoscere la mia sensibilità e il disagio che mi procurava la mancanza d’istruzione. Era geniale nelle sue trovate, sapeva sempre togliermi d’impiccio. Gli piacevo e questo gli bastava. Gli piaceva la mia semplicità, l’ingenuità e la purezza di modi e sentimenti.

Quel pomeriggio di domenica in casa di Linuccia, c’erano i cugini; gli zii facevano visita ad amici. I primi ad arrivare furono Loretta e Teresina che convinsero Maso e Tonio a fare un giro. Subito dopo ci raggiunsero, puntuali, Salvo e Giò. Non so se la cosa fosse stata concordata, perché Linuccia si appartò con Salvo nella sua cameretta e Giò ed io restammo soli. Non durò molto la fortuna ma tanto bastò per darci un bacio. Le sue labbra caldissime sfiorarono le mie teneramente e la sensazione fu straordinaria.

Andando via, cominciavo a sentire sempre più profondo, il bisogno di stare insieme a lui. Quel dialogo aperto era un balsamo sulle mie ferite, mi faceva star bene e mi dava speranza e sicurezza. E la forza magnetica che spingeva l’uno verso l’altra, era l’amore che sognavo, e Giò era il mio principe. Mi faceva sentire importante, mi diceva che ero bella e mi desiderava e avrebbe voluto subito sposarmi. Non potevo credere a tanto! La mia vita sarebbe cambiata lontano dai luoghi che avevano conosciuto tanta sofferenza. In città non si poteva essere soli. La presenza di amici aiuta a superare le difficoltà della vita e nella tristezza c’è sempre qualcuno che ti mette coraggio. È più facile trovare lavoro e ci sono fabbriche, scuole e negozi e quanto serve per soddisfare i bisogni primari e anche di più. La mia fantasia galoppava ma a quell’età non si può fare che questo.

Essendo cinque anni più grande di me, Giò aveva da tempo conosciuto l’amore; per me era il primo, e quando nella sua casa ci trovammo soli, a nulla valse la mia resistenza al suo desiderio di avermi. Mi piacevano i suoi avidi baci e le carezze che facevano vibrare tutto il mio corpo, ma quando cercava le mie “cose segrete” provavo vergogna a mostrarle. Sentivo ardere il volto e sudare le mani e la sua virilità prorompente non riuscivo a frenarla. Non ero pronta. Mi sentivo inibita da un’educazione paterna troppo severa e avevo paura, ma la dolcezza delle sue insistenze e il sentimento profondo che nutrivo per lui, vinsero la mia ritrosia. Mi irrigidii e la penetrazione fu dolorosa. Mi fece sanguinare. Lo amai, sì, ma non come avevo sempre sognato.

Conoscere l’amore significa vivere l’atto sessuale nella totale pienezza di vibrazioni, impulsi e partecipazione congiunta di cuore e cervello alla completa donazione di sé. L’amore è abbandono. Per me non era stato così. Mi sembrava di aver sciupato la mia intimità solo per soddisfare il desiderio di Giò. Eppure anch’io l’avevo cercato fino a eccitarmi. Gli avevo fatto dono di me, ma solo nella dimensione irreale. Avevo idealizzato troppo l’amore, forse per età e ignoranza o forse solo per gene. Giò vide il mio profondo disagio. Mi prese tra le braccia e, coprendomi di baci, mi ripeteva che si amava così. Realizzai, successivamente, che la mia verginale adolescenza era passata. Non ero la stessa d’una volta. Sentivo suo tutto l’essere mio e lui in me. Giò mi aveva “reso donna” ma la mia sensibilità era rimasta graffiata.

Parte settima

La gravidanza

In uno degli incontri domenicali in casa dei cugini, dissi a Linuccia che non stavo bene: la nausea non mi dava tregua e il flusso mestruale era mancato. Era al corrente, perché glielo avevo confidato, dell’incontro d’amore con Giò nella sua casa e non mi nascose la preoccupazione che aspettassi un figlio. Zia Martina, informata della cosa, non potè che confermare, a suo parere, i timori della figlia e decise, prima di ogni cosa, di sottopormi a visita.

Si trattava di una gravidanza.Se i sospetti di Linuccia mi avevano tolto la serenità, la certezza aveva sconvolto la mia vita. Mi sentivo schiacciata da un peso troppo grande: avevo gettato nel disonore tutta la famiglia. Nemmeno Giò riusciva a darmi un po’ di pace. Era tenerissimo con me e premuroso, mi copriva di attenzioni come fossi cosa rara e cercava di rassicurarmi con la promessa che ci saremmo subito sposati. Mi terrorizzava l’idea di doverne informare la famiglia. Il babbo mi avrebbe ripudiato, perché gli uomini sono i primi a condannare. Per me non c’erano giustificazioni né difese, ero colpevole d’amore, «una svalgugnàta chi si dia cuà» (una svergognata che doveva vivere nascosta).

Sentivo più che mai la mancanza della mamma; forse avrebbe saputo capirmi e consolarmi, per la comune appartenenza al consesso delle escluse, cui era negato anche l’esser donna. Vivevo anch’io nella non cultura che mi relegava alla passività di un ruolo subalterno: una creatura nata per il solo piacere maschio e il procreare. Avevo in grande spregio la civiltà dell’essere inferiore e a me toccava viverla nella sua interezza: l’atavico oltraggio del ripudio avrebbe reso l’onore trafugato.

Zia Martina volle assumersi l’incarico d’informare in segretezza il babbo e con lui decidere il da farsi. La casa paterna diventava per me un luogo provvisorio, che mi chiedeva di lasciargli solo ricordi e null’altro di me; mi portavo addosso un carico di vita che a sedici anni diventava una montagna. Il volto del babbo era tornato scuro, il suo silenzio esprimeva la condanna e lo sguardo gelido mi feriva a morte. Non ero più la sua Alina docile e mansueta, la bambina-madre sottomessa, l’adolescente fragile e impacciata, ma una peccatrice che conosceva uomo fuori da ogni sacramento. Invece ero io, e volevo solo amare.

L’abbraccio dei fratelli mi fece tanto male, quello del babbo mi trafisse il petto. Sola, lasciavo la mia casa per trovare ricovero presso zia Martina. Nulla mi sorrideva più nel triste viaggio di abbandono. Ogni cosa si tingeva di dolore come l’anima mia, lungo il sentiero un giorno segnato di cristalli. Parlavo ai monti, al fiume, all’orto e alla vigna, agli anfratti segreti e alle conche, ai ricordi legati alla mia mamma, alla vita solitaria dello stazzo bianco e al figlio che portavo in grembo.

Zia Martina mi dava coraggio e tanto amore. Nell’armadio di Linuccia aveva ricavato un piccolo spazio per i miei vestiti e, stringendo un po’ gli arredi, aveva potuto collocare un letto anche per me. Mi diceva che le mie cose non davano fastidio, ma io mi sentivo un po’ una ladra e mi faceva male la pietà. Per guadagnarmi i pasti oltre il ricovero, facevo la massaia a tempo pieno, sostituendo Linuccia che faceva la commessa in un negozio di vestiti.

Zio Elio, persona assai discreta, mi accolse come gli altri con affetto e devo dire, a onor del vero, che nessuno in famiglia mi faceva pesare in alcun modo la precarietà della mia nuova condizione. Non c’era da stupirsi: le persone di cultura sanno superare tanti pregiudizi. Avevo temuto il giudizio di zio Elio quasi come quello di mio padre, nonostante l’accoglienza, invece no, non ne espresse alcuno. Magari m’illudevo che non mi giudicasse o forse la sua apertura intellettuale lo aiutava a vedere in me quella che ero: una ragazza fragile, sola, cresciuta troppo presto nel disagio e nella sofferenza che, con l’ingenuità di una bambina, ha colto dal giardino della vita qualcosa anche per sé. Neppure Maso e Tonio espressero biasimo e questo mi faceva pensare che al maschio giovane convenisse ragionare sul fatto che l’amore si fa in due.

Zia Martina e Linuccia mi dimostravano tanta solidarietà; la prima perché conosceva molto bene la cultura atavica che voleva la donna sottomessa all’uomo incapace di pulsazioni sue, di desideri e aspirazioni; la seconda perché questa cultura la fuggiva.

Scorreva tranquilla la vita in casa degli zii e questo mi aiutava ad essere serena, inoltre potevo godere delle attenzioni di Giò che non mancava di venirmi a trovare tutte le sere. La sua presenza affettuosa mi rassicurava, lo sguardo buono mi diceva tutto il suo amore e l’ansia per il bimbo che cresceva in me. Trovare un lavoro era il suo chiodo fisso; gli avrebbe consentito di sposarmi e dare una casa a nostro figlio.

Zia Martina aveva comprato della tela di cotone per farne lenzuola di corredo, e m’insegnava a fare l’orlo a giorno e qualche semplice ricamo. Man mano che acquistavo sveltezza e abilità, mi proponeva cose più complesse: federe, tovaglie e asciugamani con ricami abbastanza elaborati. In pochi mesi realizzai tre paia di lenzuola e sei federe per letto da una piazza e mezza, sei asciugamani di pesante lino bianco e tre tovaglie fantasia per sei persone. Non trascuravo però il lavoro casalingo, nonostante cominciasse a crescere la pancia.

La gravidanza, arrivata al quarto mese, aveva modificato il mio profilo e il volto non era più smagrito. Toccandomi il ventre con delicatezza, quasi fosse rischioso per il bimbo, pensavo all’amore che mi aveva dato Giò e al suo significato. “L’amore è vita”, pensavo e, nel silenzio, parlavo con la vita. Pensavo anche alla cecità di una cultura millenaria che non riusciva a vedere nella donna la madre di ogni uomo e dell’umanità.

La zia, con la sua saggezza, aveva pensato di farmi preparare il corredino per il bimbo. Sapevo lavorare a maglia, quindi non mi fu difficile realizzare ghette e golfini con la morbida lana colorata che Linuccia sapeva scegliere per me. Ricamavo camiciole di piquè, cuffie e bavaglini che mi ricordavano quelli delle bambole. Che tempi! Il ruolo di madre per me si ripeteva.

Ho visto zio Elio pieno di speranza quando una mattina, di ritorno dall’ufficio, mi disse che aveva parlato di Giò al direttore di un’azienda di trasporti, con sede a Sassari e filiali a Tempio e a Palau. La cosa mi riempiva l’anima di gioia tanto che ne parlavo a Giò nella consueta visita serale e lui, accarezzandomi con amore il volto e il grembo, mi diceva che forse c’era da sperare. La sua vicinanza era preziosa e il mio amore per lui sempre più grande. Lo vedevo sotto una luce tutta nuova: era il padre di mio figlio e il figlio era l’amore.

Quella sera Linuccia tornò con una grande scatola tutta infiocchettata; l’aprì e mi mostrò una stupenda copertina bianca in morbida lana tutta traforata e porgendola a me «E’ per tuo figlio», disse sorridendo. L’abbracciai commossa. Era troppo! Presi in mano quella nuvola bianca e con un lembo mi accarezzai una guancia, immaginandovi il corpicino del mio bimbo. Zia Martina, nel frattempo, aveva portato la pila di lenzuola, tovaglie e asciugamani che avevo ricamato e, facendosi avanti, la consegnava a me dicendo che era un po’ di corredo per la nostra casa. Non potevo credere! Piansi di gioia pensando che faceva lei quel che avrebbe fatto la mia mamma. Io, che avevo lasciato la casa paterna con i soli vestiti che portavo addosso, avevo tutto. Mai avevo ricevuto tanto amore.

Parte ottava

Il matrimonio e il parto

Dopo qualche settimana da questi avvenimenti, zio Elio mi annunciava che Giò sarebbe stato assunto dalla filiale di Tempio dell’azienda di trasporti. L’abbracciai e lo coprii di baci, mentre lui asciugava le mie lacrime. Tonio e Linuccia erano molto fortunati ad avere dei genitori come loro e io non lo ero meno per aver avuto la gioia d’incontrarli. Così Giò non tardò a ricevere la lettera e quando me la mostrò era raggiante: veniva assunto e avrebbe dovuto coprire la tratta di Palau, fruendo dell’alloggio a S. Gavino. Il luogo a me sconosciuto era lontano, e questo mi faceva male perché avrei dovuto lasciare le persone care, ma la casa e il lavoro contavano di più. L’azienda concedeva poco tempo, giusto quanto serviva per mettere insieme le cose che avevamo e raggiungere la sede.

Era un pomeriggio di sole quando zia Martina mi chiese di fare quattro passi per le vie di Tempio. «Ti farà bene» mi disse. Mi era sempre piaciuto guardare le vetrine. Chi non può comprare ha almeno il diritto di sognare. La zia si fermò davanti a un bel completo rosa antico, abbastanza ampio, come richiedeva la voga del momento. Mi invitò ad entrare e alla signora che ci veniva incontro chiese di servirmi un abito elegante. Sentii bruciarmi il volto e cominciai a sudare. Nel mio stato, pensavo, mai avrei potuto essere elegante. Indossai quello in vetrina. Era una nuvola di crespo che arrivava fino alla caviglia e scivolava con delicatezza sul pancione ammorbidendone il profilo. Le maniche a giro scendevano aderenti fino al gomito, poi la larghezza in fuga raggiungeva il polsino lungo e stretto, con tanti bottoncini. Allo specchio mi trovai bellissima e la sensazione fu di quelle mai provate. Il corpo, tanto diverso nel peso e nel profilo, sotto il vestito assumeva un aspetto maestoso: era quello che merita ogni figlio che dimora in lui. Lasciammo quel negozio per scegliere, in un altro, le scarpe adatte all’occasione.

La sposa era già pronta quando arrivò Giò nel suo completo chiaro. Fummo uniti in matrimonio davanti a una cappella laterale, quando ancora la città non si era risvegliata, perché a una peccatrice poteva essere concesso solo questo. Tonio e Linuccia furono i nostri testimoni. A parte gli zii, i soli presenti furono gli arredi, perché l’assoluto silenzio era l’unica consegna. In quello stesso giorno zio Elio, insieme a Giò, decise di fare un sopralluogo a S. Gavino per verificare, diceva lui, la funzionalità della futura nostra abitazione. In verità il motivo era diverso: si dovevano montare una camera da letto e una cucina, ennesimo regalo degli zii. Mi sembrava un’allucinazione e quando riuscivo a capacitarmi, avevo paura d’essere felice. Il rinnegato è come un ramo reciso da una scure: il taglio è definitivo. Non riuscivo più a frenare il bisogno di manifestare la mia riconoscenza a coloro che mi ridavano speranza e non potendolo fare in altro modo, decisi con Giò, che Tonio e Linuccia tenessero a battesimo il bambino che sarebbe nato.

Partimmo subito. Il distacco fu molto doloroso. Lasciavo affetti e una parte di Gallura entrata ormai nel sangue, per una destinazione lontana e sconosciuta. Il treno sferragliava attraverso le campagne che già portavano i segni della primavera, e solo in lontananza vedevo qualche casa e greggi sparse sulle alture. Era il mio passato che tornava, il mondo che voleva tenermi prigioniera, perché chi vive solo e conosce la voce degli anfratti è come la pecora marchiata; come lei può brucare solo l’erba delle tanche, con la testa bassa sulla terra che calpesta. Accarezzavo il figlio nel mio ventre, come fosse la messa d’un sigillo a un patto di comune appartenenza, ma la mente fuggiva l’antica solitudine, piovra nera che voleva impadronirsi anche di lui. Con le sue tenerezze Giò interrompeva i miei pensieri, portandomi alla realtà che parlava di casa e di famiglia, la nostra, che finalmente poteva ricomporsi per cominciare a vivere. Parlava di noi e dell’amore, della nascita del bimbo e del futuro che coi colori avrebbe fatto impallidire il mio passato.

Il treno si fermava per noi a S. Gavino, che non distava molto da Palau. Era grande la casa: due stanze al piano terra e tre a quello superiore. Ci si perdeva. Il letto, con la testiera alta, in lamiera pesante decorata, come andavano di moda, era completo di materasso, guanciali e copriletto (la mànta). Mancavano federe e lenzuola che stavano dentro le valigie. L’armadio a due ante molto larghe, aveva in basso due cassetti, dove la zia aveva riposto due coperte di lana ben piegate. Nel comò avremmo collocato il corredo personale di Giò e del bambino, le mie poche cose personali e il corredo per la casa. La cucina era composta di un mobile lungo e basso a sei sportelli, al cui interno stavano stoviglie e un po’ di viveri che ci avrebbero permesso di arrivare allo stipendio, senza correre il rischio di patire fame. Un tavolo quadrato e quattro sedie completavano gli arredi. I fornelli, due griglie rotonde distanziate quanto basta per consentirne l’uso parallelo, erano realizzati in muratura e potevano essere alimentati con legna o con carbone. Il combustibile doveva essere introdotto nello spazio sottostante, attraverso bocche quadrate munite di sportelli. La struttura, in basso, si apriva a rettangolo, per consentire la provvista del materiale da bruciare. Non mancava il camino di mattoni rossi.

Mi abbandonavo su una sedia per stanchezza e stordimento, guardando e riguardando tutto intorno, mentre Giò andava in cerca d’un po’ d’acqua e due bicchieri per placare l’arsura accumulata in una giornata di battaglia. Incredibile! Eravamo finalmente soli nella casa tutta nostra e potevamo saziarci di quei baci qualche volta rubati e quasi sempre espressi solo con lo sguardo. La prima notte è straordinariamente bella. Mi pervade un profondo sentimento di dolcezza per Giò, che si prende cura di me e del bambino con una dedizione che commuove; gli apparteniamo, ci circonda di premure e dice che siamo il suo punto di riferimento. È molto tenero con me e gli leggo negli occhi la gioia e la fierezza della parte recitata nella tragicommedia della nostra vita. La voglia che ha di me è troppo forte e, del membro virile pronto all’amore, sento sul mio corpo la morbidezza vellutata della pelle. Il mio stato avanzato non frena il desiderio, e riusciamo a placarlo con le mani avide d’amore quanto le bocche, nel fremito che scuote i nostri corpi. Per la prima volta vedo scivolarmi tra le dita il flusso prezioso della vita e capisco come è stato concepito il mio bambino. Giò, con gli occhi chiusi, si abbandona.

La mattina ci si leva di buon’ora per collocare ogni cosa nei cassetti e nell’armadio, ripulire bene tutta la casa e conoscerne un po’ gli spazi esterni. L’acqua potabile possiamo attingerla dal pozzo munito di carrucola; al secchio e alla corda, provvederemo noi, come pure agli attrezzi per il forno a pochi metri di distanza. Bartolo e Vittoria erano due simpatiche persone sulla quarantina e i figli, Filippo e Cesarina, avevano diciotto e quindici anni. Abitavano circa un chilometro più in là, verso Palau, ed erano pastori. Vollero fare la nostra conoscenza e vennero a trovarci, portandoci in dono una forma di formaggio stagionato. Offrimmo caffé e biscotti fatti in casa e parlammo di fatica e di lavoro e della vita quotidiana. Constatata la mia avanzata gravidanza, ci promisero visite frequenti, pregandoci di tenerli informati qualunque fosse la necessità. Inoltre, ci dissero che presso di loro avremmo trovato, oltre al formaggio, latte, uova e di tanto in tanto qualche pollo. La loro solidarietà fu per me motivo di consolazione: mi sarei sentita meno sola.