Premessa

di Piero Murineddu

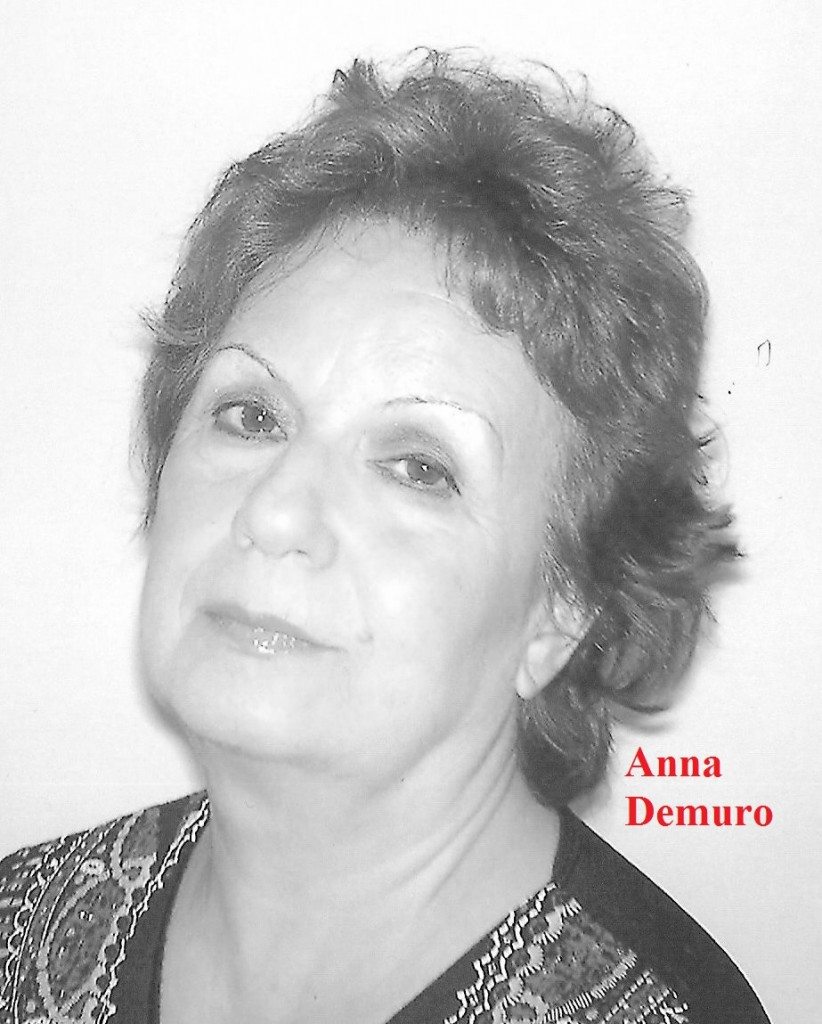

È da qualche tempo che Anna Demuro (*) voleva pubblicare il suo libro “Un Quadrato di Sole” e assolutamente, a presentare il suo lavoro doveva essere Enrico Porqueddu, giornalista che per trent’anni ha diretto il quindicinale “Il Sassarese“, dove Anna stessa teneva una rubrica di critica artistica e letteraria. Purtroppo gli eventi della vita sfuggono spesso alla volontà umana e ad un certo punto una malattia costringe l’acuto giornalista a porre fine alla sua attività, portata avanti anche con un’emittente locale. Nell’ agosto del 2019, a 81 anni, Porqueddu verrà poi a mancare. L’inaspettato male dell’amico, blocca Anna nell’intenzione di pubblicare il suo lavoro. Ho avuto il privilegio di leggerne le sofferte pagine, una sorta di diario quotidiano che descrive le giornate impegnate da Anna ad accudire il coniuge, il geometra Nino Canu. L’autrice Immagina un colloquio a due che nella realtà purtroppo non può esserci, dal momento che una malattia irreversibile ha costretto Nino a letto, chiudendolo in un mondo tutto suo.

Ringrazio Anna per avermi autorizzato a pubblicare in questo blog il suo volume.

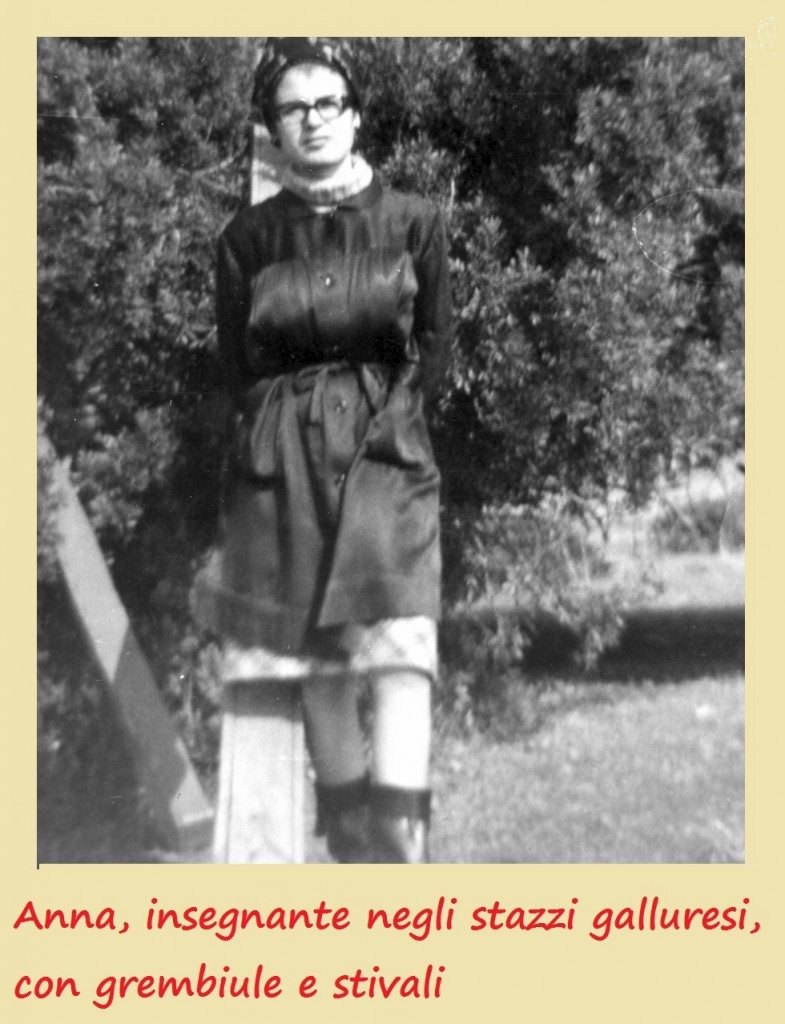

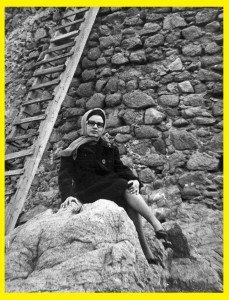

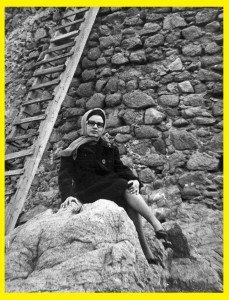

(*) Anna Demuro è nata a Calangianus il 26 settembre del 1939 ma da sempre vive e opera a Sorso, sua città di adozione. Insegnante e pittrice. Dal 1975 al 2010 ha scritto oltre venti saggi, tra cui “Il terrorismo negli anni ‘80”, “Il bambino nel mondo”, “Droga, ultimo passaporto”, “Sardegna come”. “La fatica di crescere”, fi nito di scrivere nel 1997, è uno spaccato di quella scuola creativa a lei tanto cara, dove ogni bambino deve sentirsi protagonista. Del 1998 è “Dal silenzio” (autobiografico); del 2001 “Oltre l’inferno” (poema in tredici canti); del 2003 “Quore di cane” (racconto). “Alle radici della vita. Catalina di Limbara”, romanzo pubblicato nel 2009, celebra il riscatto socio-culturale della protagonista e denuncia il fallimento della società che cancella il diritto all’istruzione. La produzione dell’autrice comprende “Stracci” (raccolta di versi), “Pensieri e parole” (raccolta di massime), qualche novella, bozzetti e rifl essioni. Anna Demuro ha collaborato per lungo tempo col periodico “Il Sassarese”, con contributi di tipo culturale e artistico fra cui: “Quell’arte, l’altra”, “La risposta dell’Arte” e “Suprematismo”. Sullo stesso periodico ha curato la rubrica “Se di poesia”.

Il Desiderio che il viaggio continui

di Gavino Puggioni

Scorrendo le pagine di questo libro, con le date che ne segnano la vita, mi è parso subito un diario, anche se scritto a bordo di un’anima incorniciata d’amore.

Leggendo, però, ho fatto “quadrato” su ciascuna quasi-lettera, continuo colloquio di un cuore di donna che vuole far sentire i propri battiti a quello del suo amato marito, che è, ma non è.

È lì, a casa, in ogni suo angolo, in ogni finestra, che la guarda; gli occhi, le labbra, le mani che parlano, in un silenzio rumoroso dove la vita si fa trascinare in miriadi di stelle luminose, di ricordi, di momenti felici, di albe e di tramonti, vissuti e disegnati nella mente, di stelle nebulose dalle cui braccia, piano piano, si sono allungati quei fili del destino che li ha ammucchiati malamente, nel greto di una vita che voleva ancora essere vissuta.

Scrive, Anna, srotolando pensieri di bambina e di adolescente, vuole che Nino la ascolti, che ne senta l’essenza, perché lei desidera che quel viaggio possa continuare.

Ogni parola, intimamente sofferta, di queste lettere, trasuda sofferenza, trasuda sacrificio di un amore che va oltre l’infinito, Leopardi permettendo.Non cerca aiuti altri, questa donna, ma chiede a sè stessa, tutti i giorni, di essere presente, come sempre è stata, col cuore, con gli sguardi, con le mani che possano accarezzare quel volto amato, per trasmettere a lui segni di vita, di coraggio, di affetto, in un tutt’uno di sorrisi, di lacrime che andranno ad esaurirsi, alla fine, nel sonno di un corpo che vibra per conto proprio.

Non si può giudicare l’amore che esiste fra una donna e un uomo, ma Anna, al contrario, sembra che ci inviti a farlo, quasi ci incita a frugare in mezzo a tutte quelle sue frasi-domande, per le quali, lei, non ha avuto alcuna risposta, mentre la Vita scivolava lentamente verso quell’ Abisso, fatto di scale solo a scendere.

Il dolore, a lungo sopportato, non ha voluto regalarle alcunchè di leggero; solo buio, e in questo, Anna, ha saputo e voluto dedicare a sè e a chi la legge, la luce di queste sue emozioni vissute accanto a chi l’ha amata, senza SE e senza MA.

Cito questa frase che mi è rimasta impressa, di loro due, dopo aver assistito ad un concerto.

” Il miracolo del suono nasce sulla carta per sciogliere il mistero in vibrazione e canto”

Grazie Anna

Quel gioco delle parti

di Enrico Porqueddu

Un soliloquio lungo, sofferto a volte beffardo, un parlarsi con estrema chiarezza tentando di esorcizzare la drammaticità dei giorni, delle notti nel tentativo di “provocare” una qualche reazione da parte di lui, quel marito infermo e sofferente da anni, adagiato su un letto ch’è diventato il suo “covo” di inconsapevolezza. Con quegli occhi che non sanno dove guardare, nemmeno sul proprio stato perché, si presume, non ha più alcun riferimento con la realtà. Anna Demuro ha rinchiuso me in un ammirevole ma allo stesso tempo doloroso cammino di ostacoli che non sono riuscito a superare per la forte emozione nel leggere “Un quadrato di sole” che disegna quell’uomo ma, soprattutto, lei, quella donna ricca di sensibilità e di reale ma non nascosta tremenda visione di impotenza. Lei scrive, parla convinta che Nino possa darle una risposta ai mille interrogativi che pone, si pone, gli pone. Ma lui è lì, ora con gli occhi socchiusi ora con gli occhi aperti e qualche accenno ad un sorrisetto che solo per qualche attimo gli illumina il volto. Quando andando avanti nella lettura mi domandavo dove Anna volesse portare il suo soliloquio e chi leggeva quelle parole mi sono reso conto che si trattava di una intimistica indagine personale per mettere a prova la sua resistenza di donna, sposa e madre. Tre entità che ne conformano la personalità, la cultura, l’umanità di un essere all’apparenza fragile ma di certo più forte di quanto le avversità delle vita e la immobile presenza di Nino ne circoscrivono il carattere. Fra i due chi è il protagonista del dramma? Può essere Anna visto che è lei l’artefice di simili pensieri, riflessioni, appunti e provocazioni in un tremendo copione che riga dopo riga attrae il lettore. O è Nino, il protagonista? Nel gioco delle parti si accavallano immagini ora sbiadite, ora messe a fuoco solo dai turbamenti che scuotono chi continua nella lettura. Come preso da un inatteso groppo alla gola metto da parte il racconto e mi sistemo sul terrazzino e allora vedo, fra alberi secolari di un giardino piccoli quadratini di sole, scintille che colpiscono gli occhi e scendono nel cuore fino a risalire verso gli occhi. Spunta qualche lacrima, il cuore si stringe e tento di contenere la commozione. Perché, mi domando, proprio a me? Potevo leggere qualche pagina e poi gettarmi in qualche altra lettura È stata Anna a mettermi il guinzaglio e portarmi fino all’ultima parola scritta. Che fare? Resto in silenzio e parlo a me stesso indirizzando pensieri ad Anna e al suo Nino. Ma perché esiste l’amicizia, l’affetto, il rispetto fra gli esseri viventi? La risposta me l’ha fornita la stessa Anna, vera testimone di una realtà che colpisce anche quando tenti di scansarla. Mentre tutto questo invade la mia mente vedo Nino in quel giorno d’aprile quando, accostandomi al suo letto di dolore inconsapevole alla domanda di Anna, chi è quest’uomo lui rispose pronunciando il mio nome. Allora Nino c’è, è con noi? Anna già sapeva la risposta. Nino è in quel “Quadrato di sole” e ci illumina tutti.

28 maggio 2012

Il particolarissimo” Quadrato di sole” di Anna

di Piero Murineddu

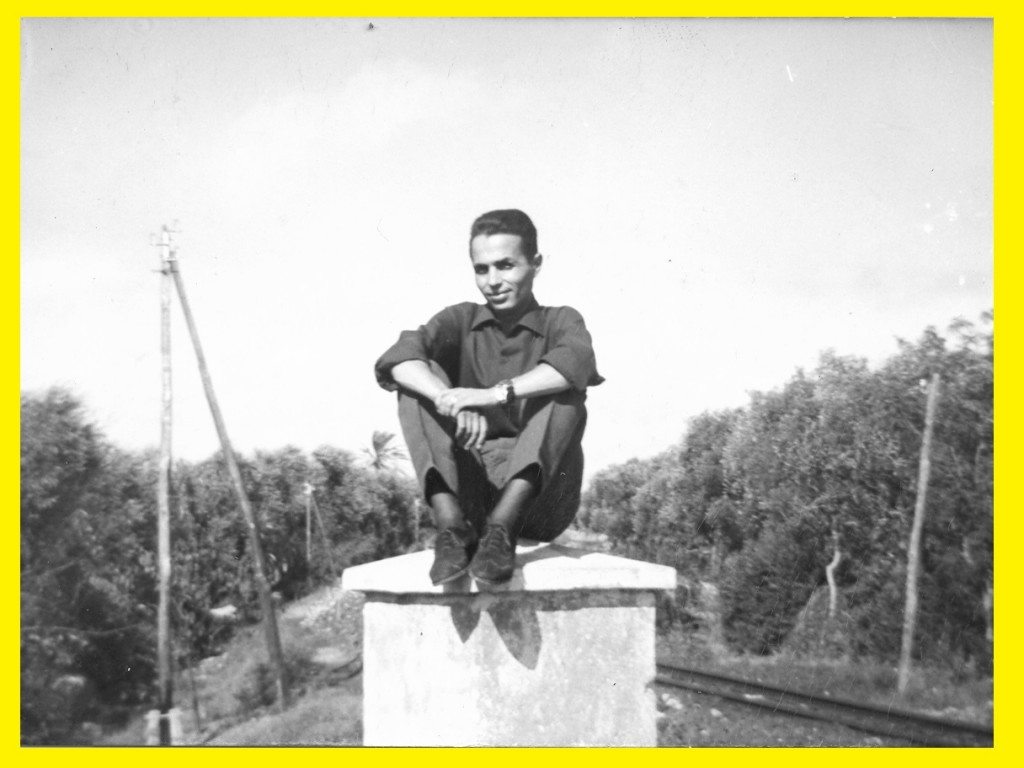

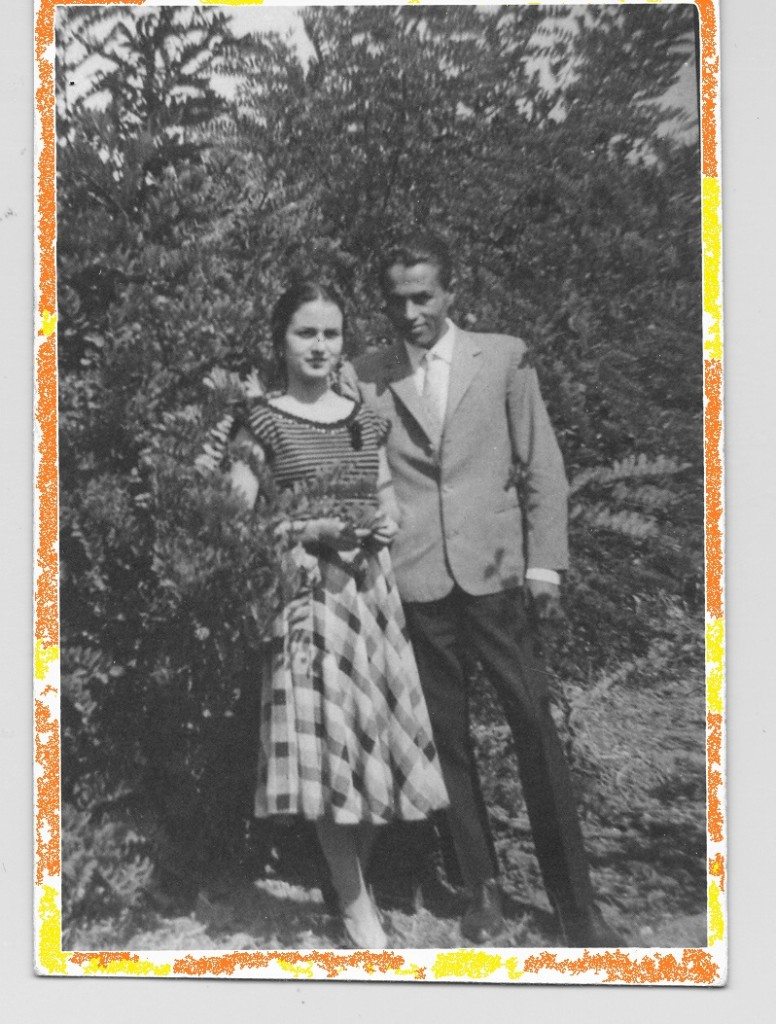

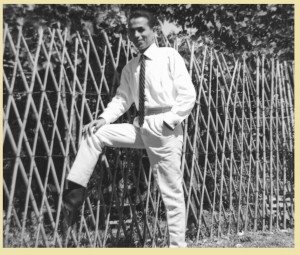

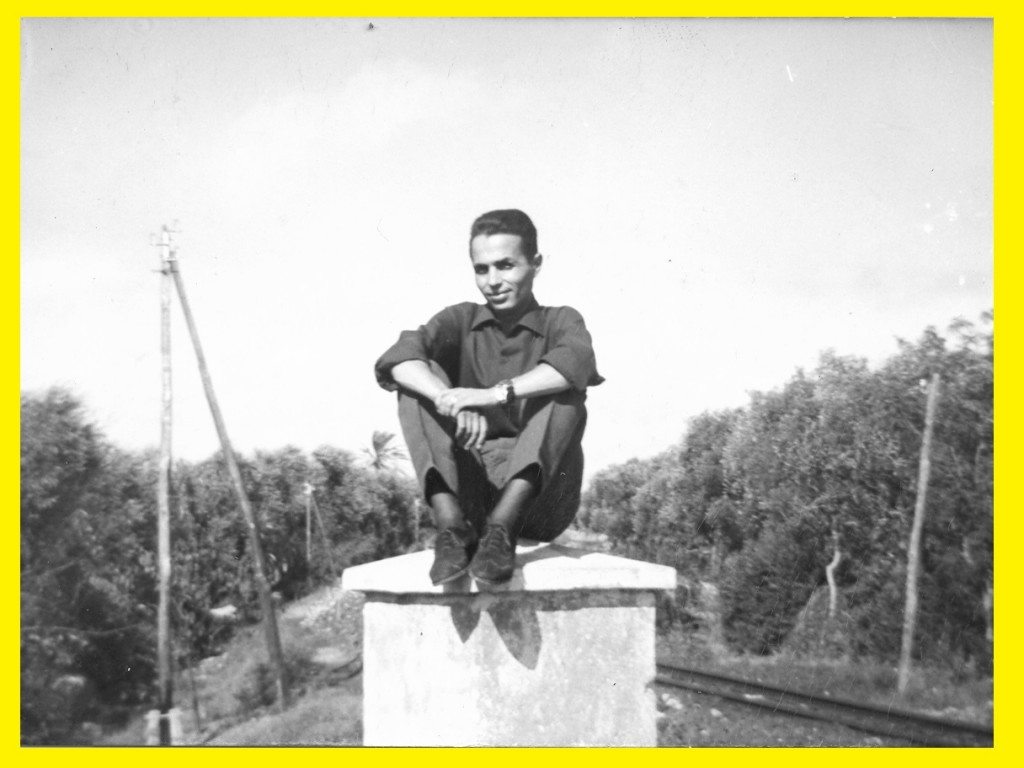

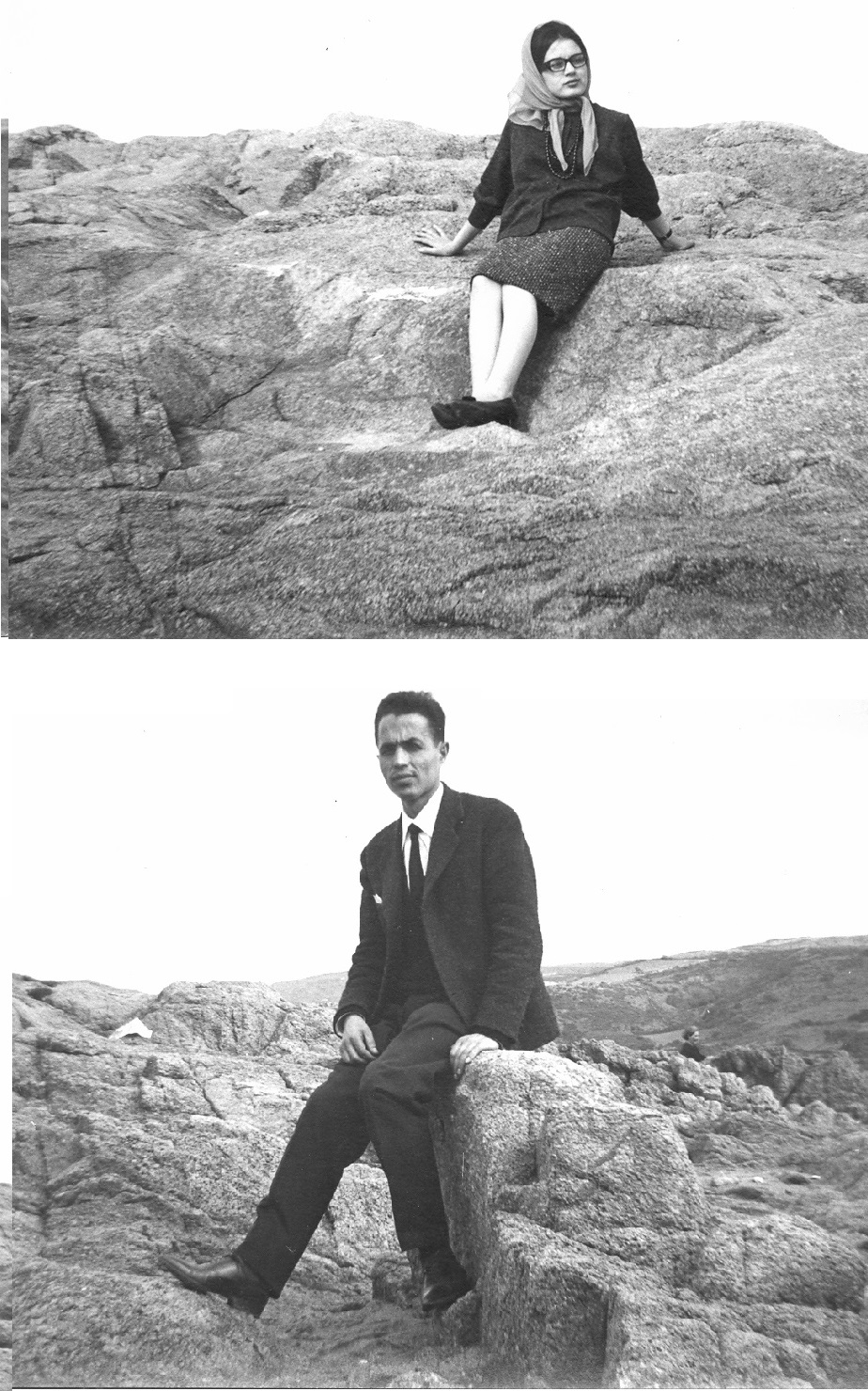

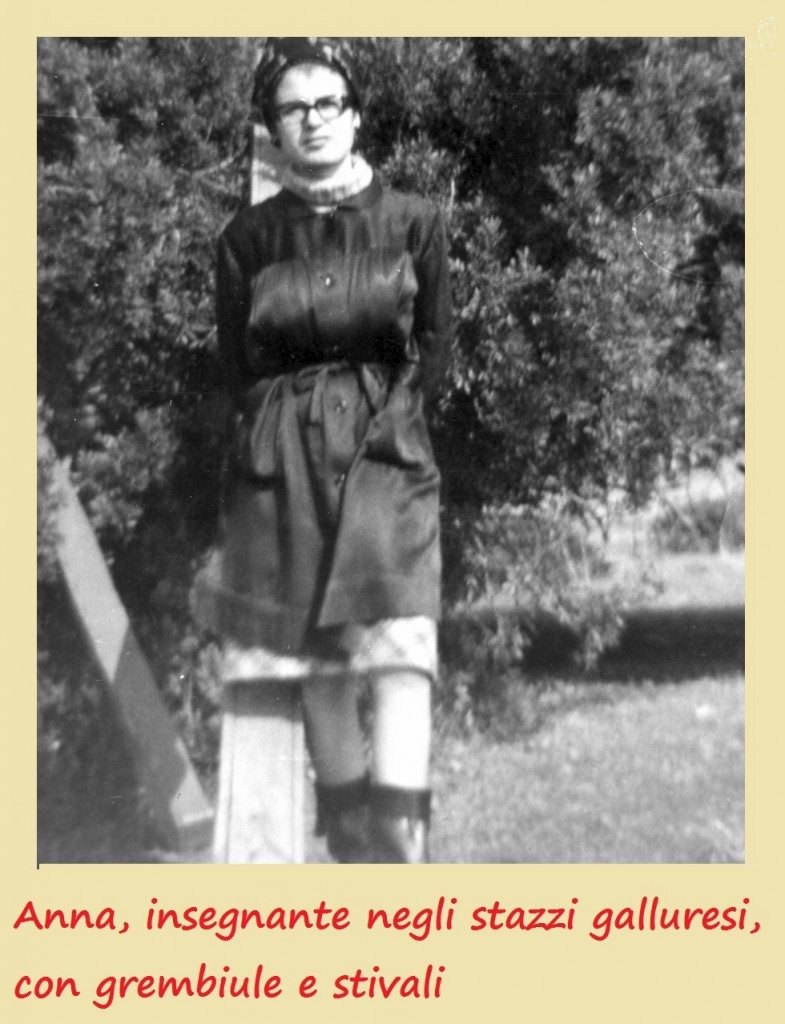

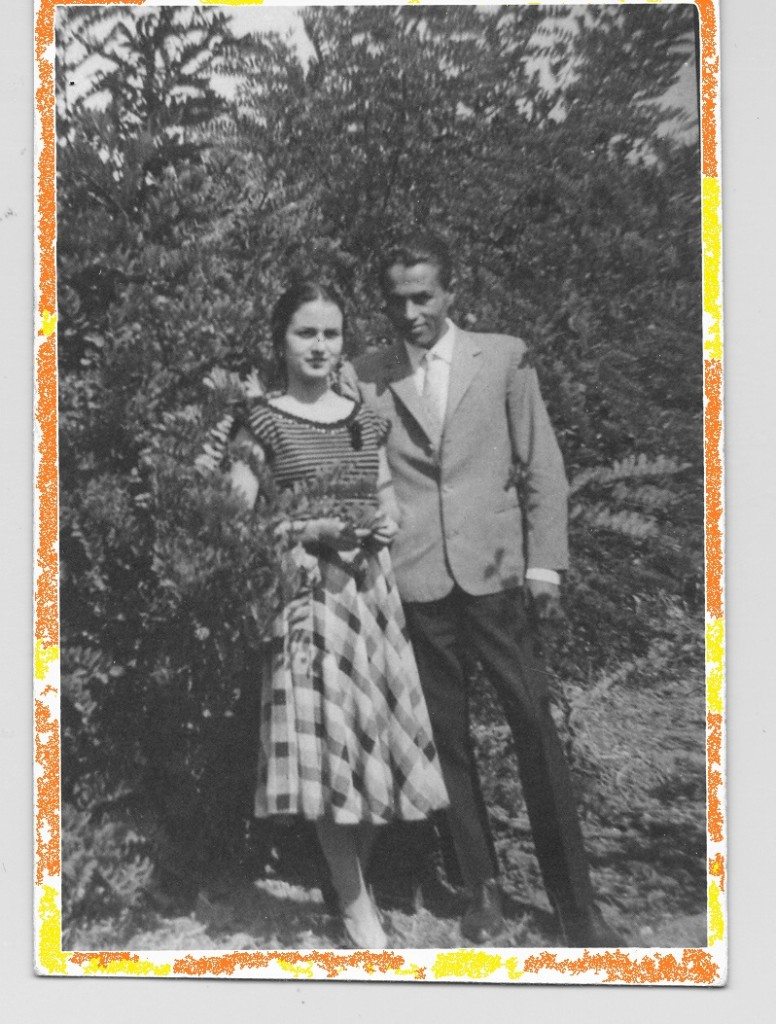

“Un Quadrato di Sole” è il titolo del libro che Anna Demuro ha scritto nel periodo marzo – agosto 2010, e coloro che si avventureranno nella sua lettura, non tarderanno a capirne il motivo. Alla grafica ha partecipato la figlia dell’artista, Silvia Canu. L’ottima prefazione di Enrico Porqueddu credo ci abbia introdotto bene all’atmosfera che pervade il volume ancora inedito di questa ottima artista a trecentosessanta gradi, originaria di Calanganus e arrivata da giovane al seguito del padre che lavorava presso la stanzioncina ferroviaria di “Predda Niedda“. E’ proprio durante i viaggi in treno verso la vicina città che nasce l’amore tra Anna e Nino Canu, l’una studentessa delle Magistrali, l’altro all’Istituto dei Geometri. A differenza di questi nostri tempi “magri” e bui, allora non era difficile lo sbocco lavorativo per chi raggiungeva il Diploma di Maturità, per cui, stabilitisi a Sorso dopo undici anni di fidanzamento e una volta sposati, Anna insegna negli stazzi e nei paesini di La Tozza,Concatile, Bulzi, Martis, Perfugas, Badesi e infine a Sorso.

Nino non ha difficoltà ad avviare l’attività di geometra. Personalmente ho un vago ricordo di quando, avendo dovuto interrompere gli studi per forza maggiore, partecipavo ad un cantiere-scuola comunale, ed era proprio lui che ci seguiva e ci dava le indicazioni. Come capita a molti, tutto bene per lui, fin quando non arriva la malattia che, progressivamente e inesorabilmente, lo inchioda a letto, e la moglie viene assorbita completamente ad occuparsi di lui, impedendole concretamente di svolgere una vita normale e di portare avanti la pittura e la realizzazione d’installazioni artistiche.

Nel dicembre del 2016, ottantenne, la morte libera Nino dai sofferti limiti che da troppo tempo gli impedivano di manifestare appieno la sua dignità di persona.

Da allora, sembrerebbe che in Anna, oltre che l’amore della sua vita, sia venuta a mancare anche la vena creativa. In uno degli ultimi incontri mi diceva che saltuariamente riesce a scrivere i suoi pensieri con la penna, facendone scaturire un’ottima scrittura, come andrete da qui in avanti a leggere.

Un Quadrato di Sole

di Anna Demuro

A Nino

PARTE PRIMA

8 marzo 2010 – Gli ulivi che custodivano la nostra intimità

Gli ulivi che custodivano la nostra intimità ci sono ancora là, sulla collina, col maestoso ponte dalle superbe arcate, che domina la valle di profumi e case delle fate. Nulla è cambiato se non il bianco sporco della cantoniera e il recinto in canne dell’orto dietro casa, che non esiste più. La cisterna sotto il fi co è come allora, ma non ci sono i fi ori di una volta né siepi a guardia dei sussurri e delle confidenze che nascevano insieme con l’amore. Dal treno in corsa vedo il viottolo gibboso, la bordura polverosa dei rovi e delle more e l’ombroso viale che porta ancora alla chiesetta antica. E vedo i nostri sogni, le pagine ancora da studiare: filosofia, chimica e storia d’altri tempi e i tuoi occhi buoni che si perdevano nei miei, la voglia pazza di trattenere il tempo e poi il commiato. Il cielo si dilata fi no a cancellare ogni apparente linea di confine; il sole, l’erba, l’albero e i suoi rami tessono un arazzo di luci e di colori che coi profumi si uniscono in tripudio insieme a noi.

Il mondo guardato con gli occhi dell’amore è più dell’Eden, e nel nostro già si pregusta l’infinito. Ma come posso condividere con te, oggi, il ricordo di quei giorni? Lo sguardo tuo di allora non lo ritrovo più. Si è fermato 12 oltre i limiti reali, in un luogo senza nome e sconosciuto, dove vorrei entrare ma vedo che si ritrae da me e si allontana. Non so quanto potrei e come riportarti quelle sensazioni e condurti per prati erbosi e luoghi d’ombra a parlare, come allora, solo di noi. In questo tempo di attesa il silenzio è diventato il tuo rifugio; le parole ti pesano quanto i passi incerti e lo sguardo, perduto, approda qua e là debole e stanco. Mi chiedo se può bastarti il mio esserti a fi anco anche senza parlare; poi mi consola il credere che ogni creatura umana, col perdere forza e vigore, possa acquistare in giusta proporzione capacità che noi non conosciamo e perciò sfuggono alla nostra percezione sensoriale. Allora dico che nulla forse è perduto di quel che siamo, anche quando l’altro ci sembra completamente assente.

10 marzo – Troppo diversa questa sera da quelle di una volta

Troppo diversa questa sera da quelle di una volta quando, al rientro dal lavoro, mi raccontavi delle cose andate male o di piacevoli sorprese. Lo facevi con dovizia di particolari, quasi a compiacerti del tuo raccontare ben nutrito, immancabilmente aggiuntivo di nuove fioriture. Allora non eri certo parco di parole e non serviva la mia delicatezza a farti capire che lo spazio doveva essere anche mio; così accadeva di frequente che tu rispondevi per me, battendomi nel tempo, quando ci si tratteneva con gli amici e qualche volta, con mio grande disappunto, sforavi con qualche parolona fuori luogo. Eri forte e la tua presenza mi dava sicurezza; premuroso e attento in ogni circostanza e bravo a sollevarmi da carichi eccessivi. Ho imparato a fare tutte quelle cose cui solo tu sapevi provvedere. Devo dire però, che ho pagato a caro prezzo tutto il tempo che mi hai lasciato in libertà. Ora mi addolora il silenzio che mi esclude dal tuo mondo. Ti guardo. Mi guardi. Alle mie sollecitazioni non rispondi. Non riesci a trovare le parole: sono fuggite come l’acqua dileguava in mille cerchi quando, sulla battigia, ti divertivi a giocare a rimpiattino. Ti disorienta non ricordare il nome delle cose: è come avessi perduto i riferimenti del reale, ed io mi sento annichilita dalla mia impotenza. Ti vedo tanto fragile e indifeso e se da un lato vorrei che fossi più combattivo, dall’altro colgo il profondo disagio che è in te e mi fa male. Ora che non ho più nulla da rimproverarti capisco il valore anche dei contrasti e mi sento perdente, non potendo competere con te. Non mi cerchi. È come se non avessi bisogno più di me, come volessi solo riposare, e tante volte, per paura di violare il tuo strano stato di apparente oblio, sempre più sola mi allontano. Ti seguo con lo sguardo. Il passo incerto mi fa trasalire e le cadute mi danno la misura della precarietà della tua vita. Le prime volte che ti succedeva, con la tua collaborazione ti rimettevo in piedi; ora non è più così. Non avendo il mio sforzo il tuo supporto, resti a terra, e ti va bene se lo è per poco. Può accadere infatti, che i soccorsi tardino a venire e allora dovrai accontentarti di restare al tappeto un po’ più a lungo; ti ho promesso però che, in tal caso, ti faciliterò l’attesa facendoti poggiare la testa sopra un cuscino. Così non sarà poi tanto male.

PARTE SECONDA

11 marzo – La giornata fredda e senza sole accresce forse in te il senso di abbandono

La giornata fredda e senza sole accresce forse in te il senso di abbandono ma sai, sono le ultime botte di un inverno che ci ha massacrato di pioggia, vento, fulmini e saette. Alle porte c’è ormai la primavera e insieme potremo godere tanto sole negli angoli a te più cari della nostra casa. Rivedremo il mare con gli occhi della mente e sarà come fossimo distesi sulla sabbia. Sei sempre tu a piazzare l’ombrellone; ti vedo inginocchiato a scavare la sabbia con le mani e sdraiarti accanto a me, e poi correre divertito con le bimbe lungo la battigia e irrorarvi la pelle con gli spruzzi. Sei stato padre e maestro di rare qualità e posso dire che ti ritorna tutto con buona provvigione. Sei stato anche un bravo combattente nelle battaglie della vita, e ce ne sono state di tremende che hanno messo a dura prova il nostro amore. Mi sono vista più volte come un giunco in balia di un tornado; credevo proprio di spezzarmi, ma con te a fi anco ce l’ho fatta. Come ti sia sentito tu non me l’hai mai detto e ora è troppo tardi perché possa farlo, però mi senti e questo può bastarmi.È una mia teoria che ciascuno di noi sia una scheggia d’infinito caduta sulla terra; lei ci tira a sé con la forza di una calamita e le sensazioni sono legate al mondo del reale. Come tutte le schegge però, ci accendiamo d’improvvisi bagliori che ci legano ad una dimensione superiore e, in virtù di questo, possiamo godere di percezioni interiori straordinarie. La forza della terra ci consente di conoscere tutto quanto appartiene al mondo del sensibile, così come noi riusciamo a percepirlo col contributo delle nostre debolezze e vediamo allora il volto delle cose belle, come l’amore e tutte le sue derivazioni; ma anche i loro opposti. “Quei bagliori”, a loro volta, tirano verso l’alto i loro fi li d’oro e, se lo vogliamo, ci fanno godere di beni superiori che danno le risposte che cerchiamo e una pace che neanche chi la prova sa spiegare. Dicevo poco prima che le nostre battaglie sono state tante: parecchie vinte, qualcuna persa per scarsa incisività della nostra difesa personale, e una dura ancora da trent’anni. Più che di una battaglia direi si tratti di una guerra, con qualche tregua, si capisce. È sorda, intestina, di quelle che vanno a botte come i terremoti e quando speri sia fi nito tutto, arrivano altre scosse. Ora mi manca il tuo sostegno e questo mi fa sentire più scoperta, e se aggiungo che come te non ho mai avuto adeguate armi di difesa, devo ammettere che la cosa per me è fonte di paura.

13 marzo – Ricordi quando mi venivi a prendere in quello stazzo dell’Anglona

Ricordi quando mi venivi a prendere in quello stazzo dell’Anglona, dove insegnavo in una pluriclasse? Dopo giorni di abbondanti piogge accadde che l’auto s’impantanò in un mare di argilla rugginosa. Ti vedo scendere e affondare la gamba fino alla caviglia, nel tentativo di collocare qualche sasso sotto le ruote posteriori: dobbiamo superare il guado a tutti i costi. Al volante stai seduto tu. Acceleri. Io, con tutte le mie forze, cerco di spingere, a terra, posizionata dietro una ruota posteriore. Questa agisce con l’effetto di una fionda: ingloba un sasso nel turbine di fango che deriva dal suo girare vorticoso e lo catapulta contro il mio ginocchio con la forza di un proiettile. Tutto questo avviene mentre l’impasto mi cambia i connotati, intonacandomi il volto, la giacca e i pantaloni. Le gambe restano prigioniere di quella mota oscura, e io cerco di liberarmi almeno un occhio per vedere che fi ne hai fatto tu. A stento cerco di recuperare un po’ di forze e gli stivali annegati nel pantano.

Il dolore, fortissimo, mi ha tolto anche la parola. Ti saluto solo con la mano e come un cane ferito che cammina su tre zampe, riesco a raggiungere lo stazzo. Cerco di ripulirmi come posso e mi trascino verso gli scolari, in attesa sullo spiazzo della scuola.

Tu rientri in sede per venirmi a prendere a fi ne settimana. Nel frattempo il ginocchio si è gonfiato e non si distingue dal resto della gamba, diventata grossa quasi come due. Devi portarmi in braccio fi no all’auto che, per prudenza, hai lasciato a valle onde evitare altri contrattempi, essendo il terreno ancora intriso della pioggia di una settimana. La permanenza in casa si dilata: devo stare a riposo assoluto per un mese onde evitare complicazioni gravi alla rotula evidentemente compromessa. C’è dell’altro. Forse non ti ho mai detto del guaio che mi procurò, una mattina, lo yogurt della signora che mi offriva la pensione. L’attività didattica è appena cominciata e io sento impellente il bisogno di assentarmi per un improvviso meteorismo intestinale. Non so che fare. Non c’è tempo. Nomino all’istante un capoclasse e corro verso un cespuglio di lentischio. Sotto quella capanna che madre natura mi offre per pietà, trovo i primi istanti di sollievo ma devo prendere atto, all’improvviso, che tre galline mi girano intorno interessate. Provo imbarazzo nel sentirmi osservata da quegli animali che hanno l’occhio aperto a tutto tondo. Devo tenerle a bada con gesti delle braccia, ma indietreggiano di un passo e avanzano di due anche quando cerco di difendere le mie intimità lanciando qualche sassolino che, nonostante la posizione poco comoda, provo a raccattare intorno a me. La mia testa gira a ventarola per tenerle a bada. Ma non è mai tanto male il prima, quando quel che viene dopo è molto peggio. Un gallo spavaldo che sbuca alle mie spalle è deciso e malintenzionato. Avanza a passo svelto. Non so che altro fare. Umiliata e carica di sdegno afferro un ceppo che la fortuna mi offre un po’ più in là e glielo scaglio contro con tutta la forza che ho in corpo, ma non lo centro. Lui, agile com’è, lo schiva con un salto nel comune starnazzare delle galline spaventate. nello scompiglio generale realizzo che devo lasciare il cespuglio prima che qualcuno voglia verificare l’accaduto. Mi ricompongo e a passo svelto attraverso la tanca che mi separa dalla scuola, recuperando il sentiero che si apre in mezzo all’erba alta almeno mezzo metro e intrisa ancora della brina della notte.

PARTE TERZA

15 marzo – Oggi voglio raccontarti di altri fatti

Oggi voglio raccontarti di altri fatti, collegati sempre all’insegnamento fuori sede. Non so se ricordi ancora che avevo acquistato la mia prima utilitaria giusto per raggiungere la scuola e fare su e giù la pendolare. La sede era lontana e la strada, alquanto dissestata, non consentiva che una velocità di percorrenza molto limitata. La mattutina levataccia e la partenza erano materia assicurata per una tragicommedia quotidiana. Ogni mattina la sveglia suonava puntualmente ma io, che di sonno non riuscivo mai a saziarmi, ovviamente non davo segni di risposta e tu, instancabile, mi sollecitavi con le toccatine delicate prima e poi con la voce a volume naturale. I primi tempi, con l’entusiasmo che accompagna ogni novità, riuscivo a superare il gelo del fatidico momento. Una mattina però, le sollecitazioni di cui sopra non riescono a sortire alcun effetto e tu, avvantaggiato dalla mia posizione e non sapendo più come intervenire, mi punti un piede sulle chiappe e molto lentamente ma deciso spingi, spingi e spingi. Comincio a prendere coscienza. Sento il bordo del letto inevitabilmente sempre più vicino. Il piede spinge ancora come un congegno di puntamento di grande precisione e con mio grande disappunto arrivo al pavimento. La prendo come una mancanza di rispetto e durante il viaggio medito vendetta. Non dura il mio risentimento perché sai capire il disagio e la stanchezza che ogni giorno porto a casa e perdonare il nervosismo e le sfuriate che tante volte non ti ho risparmiato. Devo dire però che anche tu, nonostante la bontà che ti distingue, più d’una volta mi hai lasciato sconcertata, mostrandomi di te quel che meno mi piaceva. Ora che hai messo i remi in barca posso guardarti solo con tanta tenerezza e carezzare il tempo che ci ha visti insieme. È dolce e di conforto poter vivere a lungo perché ci si scopre a misurare con un altro metro le nostre debolezze e quando torniamo indietro coi ricordi, questi scolorano nella nebbia del passato, quasi a mostrarci attraverso un velo di sottile trasparenza i contorni essenziali di un tracciato disegnato dalle vite.

I volti diventano rugosi ma l’animo si accende di una luce che non sa più di provvisorio. È come se ci si fermasse ad osservare il mondo che abbiamo vissuto in frenetiche sequenze, negandoci quella magica visione che sa esaltarci proprio a questa età.

17 marzo -Perché mi guardi?

Perché mi guardi? Lo fai per distrazione o sei ancora interessato? Mi piacerebbe sentire come vedi la mia cera e come imposteresti una tua conversazione sulla bellezza che sfiorisce e la zavorra che rimane. Di solito gli uomini, che poco amano guardare nel di dentro e molto dal di fuori, vedono le donne che non sono più fanciulle come delle barche sgangherate ed è per questo che cercano scialuppe sempre nuove. Se tu sai osservare un bambino attentamente, ti accorgi che resta affascinato da ogni novità e vuole possederla a tutti i costi. Ogni gioco nuovo lo fa suo, lo smonta, vuole vedere come è fatto, lo rimonta, quando lo fa, e poi lo abbandona. Capisci il parallelo? Non dico che si tratti del tuo caso. Almeno questo è quanto mi risulta, ma non posso fare a meno di certe riflessioni. Vuoi che ti dica quel che penso in merito alla moda di rifarsi? Non condivido l’idea di chi vuole omologarsi, che sia uomo o donna non importa; amo leggere su un volto amato o conosciuto i segni che lascia lo scorrere del tempo. Vado contro corrente rispetto a chi il tempo vuole fermarlo; prendo quel che mi dà, mi unisco alla sua danza nel vortice dei giorni, tante volte lo sfi do e altre lo bacchetto, non lo tradisco mai. Gli chiedo, se può, di non togliermi la grinta, di portare oltre il mare la mia voce, di custodire del mondo tutte le cose buone e cancellare il male. Corro con lui anche quando sono trattenuta, gioco d’anticipo per non farmi cogliere in castagna e gli confido i miei segreti per non perderci di vista. Amo raccontargli favole come faccio coi bambini, inventare storie per tenergli compagnia, ricordargli la mia giovinezza e la voglia che mi resta d’inventarmi un’altra vita. Non voglio cancellare la scrittura che ha impresso sul mio volto: lì ci sono i preziosi ricordi dell’infanzia, i sogni della giovinezza, le attese dell’età matura e la consapevolezza degli anni che vivo e che verranno. C’è tutto il sole, la pioggia che tante volte mi ha colto di sorpresa, le lotte col vento di maestrale e il freddo gelido di tanti inverni in modeste pensioni di campagna come in solitudini di città completamente spente. E c’è anche la scrittura impressa da avventure straordinarie, da carovane in cerca di sollazzi, da notti di luna tra vecchi montanari e suoni di launeddas, dall’eccitante gioco di danze improvvisate, aspettando che si facesse l’alba sulle balere della giovinezza. Ci sono le pene dell’amore così dolci ma tante volte anche tormentate e quei drammatici vissuti che ti cambiano la vita e scavano abissi che solo l’anima conosce ma rimanda al volto le profonde tracce.

Sarebbe un tradimento se volessi cancellare i segni della vita, un po’ come colmare i solchi di un campo appena arato; e che senso avrebbe? Che senso ha la fatica se prepari la terra e ti fermi prima della semina? Immagina poi se si fosse tutti nel pieno della giovinezza! Indubbiamente sarebbe uno spettacolo d’indescrivibile bellezza e forse anche un mondo di follia pura. Ma allora, come si farebbe a conoscere questo grande amico che lenisce ogni dolore e chiude le ferite? Tu mi diresti che ne apre delle nuove. È vero, però così non ci si annoia mai. Dimmi tu, come si farebbe a riconoscerlo se non ci fossero le età dell’uomo che così bene lo caratterizzano? Il mondo sarebbe un giardino immenso, stupendo sì, ma fatto solo di una specie floreale.

20 marzo – Oggi voglio parlarti di “Sicolina”, la mia prima utilitaria

Oggi voglio parlarti della mia prima utilitaria. L’avevo acquistata in occasione del passaggio in ruolo, ricordi? Così cominciava la mia vita di insegnante pendolare, dopo anni di pensione negli stazzi della Gallura e dell’Anglona. La chiamavo “sicolina” e sembrava tagliata proprio addosso a me, tanto che la sentivo come il vestito della festa. Mi pavoneggiavo,anticipando alla grande il femminismo; di questo però parleremo un’altra volta. Torniamo a lei. La ritenevo il mio salotto quotidiano, la fuoriserie, il camper giramondo, la limousine che potevo sfoggiare come bandiera della mia emancipazione galoppante. Tra noi c’è stata una perfetta intesa. Ha imparato a conoscere i miei limiti ed io la sua potenza e la risposta; per questo ha saputo perdonarmi l’incapacità definitiva a fare la doppia debraiata e il parcheggio in retromarcia. Sapeva tutto di me; conosceva umori e nervosismi e soprattutto vegliava sulla mia stanchezza e la micidiale sonnolenza che s’impadroniva di me durante il viaggio. La usavo anche come arma di difesa quando, dopo qualche nostra litigata, fuggivo con lei sbattendoti la porta. Rammenti la volta che mi lasciò a piedi per vendicarsi della mia intemperanza? Furente la lasciai sul bordo della strada e più tardi fosti tu a recuperarla. Siamo invecchiate insieme, perché il nostro è stato un grande amore, ma dopo trent’anni lei ha cominciato a perdere i suoi pezzi. Per pudore non ti ho mai detto quanto mi è costato il suo distacco. È vero che la sapevo in buone mani: un amatore, infatti, l’ha introdotta nel fantastico mondo delle antichità, ma ti assicuro che è stata bestiale la mia sofferenza. Mi domando se a lei sono mancata e quanto. Anche le cose pare abbiano un particolare modo di sentire, visto che sanno alimentare in noi i più svariati sentimenti. Come si spiegherebbe una perfetta intesa? Il rimpianto? La nostalgia che ti assale e il nitido ricordo che ti resta? Qualche giorno prima che ne facessi la consegna, rimasi un po’ con lei, i finestrini chiusi, quasi a voler nascondere a chicchessia l’ultima carezza. M’invase un’esplosione di sentimenti contrastanti, quelli che derivano da un inevitabile abbandono e la necessità impellente di voltare pagina. Le dissi che anch’io, come lei, non avevo più lo smalto d’una volta né potevo sperare in una pietosa giovinezza di ritorno che mi avrebbe permesso di affrontare con disinvoltura qualunque situazione di emergenza. Le confessai col nodo in gola che la separazione sarebbe stata molto dolorosa e che più volte ho accarezzato il sogno di tenerla con me, offrendola all’arte sotto nuove forme; ma il tempo ha deciso per me in altro modo. La nostra è stata una storia di straordinaria fedeltà, di quelle che ti legano per sempre e gli anni non ne cancellano il ricordo. Il pensiero corre a lei, non riesce a immaginarla in altre mani e la nostalgia ritorna puntuale. Tu hai cambiato tante auto con facilità. Lei è stata l’unica per me, e quando mi accade di vedere una cinquecento vecchio tipo color sabbia, provo inevitabilmente un tuffo al cuore; proprio come quando vedi da lontano un vecchio grande amore: ti fermi un istante e con lo sguardo l’accarezzi ancora, sperando che nessuno possa cogliere questo momento che vuole restare solo tuo. Poi abbassi gli occhi e te ne vai nella grigia nebbia di una malinconia senza volto.

PARTE QUARTA

22 marzo – Sono stanca,non ho voglia di mettermi ai fornelli

Sono stanca; non ho voglia di mettermi ai fornelli, preferirei stare seduta accanto a te e trovarmi nel piatto, come per magia, i manicaretti che sapevi fare tu. Ricordi la tua passione per l’arte culinaria? Far la spesa era per te come per una donna andare per vetrine. Ci prendevi tutte per la gola con i piatti d’eccellenza e intascavi complimenti a destra e a manca. Ma, dimmi la verità, perché con gli anni hai voluto cambiare abitudini e menu lasciando che facessi tutto io? Ora la tua goduria è diventata la poltrona e non ti schiodi più. Sarà forse perché ti piace essere servito e riverito? Non mi aspettavo che mi avresti riservato la sorpresa di cotanto carico, proprio ora che facevo un pensierino su noi due. Immaginavo di poter volare con te sul deltaplano, per dominare da una certa altezza i luoghi vissuti un tempo dai banditi e quelli sconsacrati dalle mafie, i paradisi dai quali siamo esclusi e le tanche assolate dove possono vagare solo ombre. Vorrei vederla tutta, questa Sardegna, con un solo abbraccio dello sguardo e distinguere insieme anse, rade, fondali e faraglioni, precipizi, vette superbe, nuraghi e torri aragonesi diventate l’ultimo baluardo dei nuovi sardi dalla notte di Buggerru. Vorrei vedere in una volta i suoi contrasti: il Supramonte e la vita che è nel mare, la ricchezza sfacciata della Costa e l’estrema povertà delle pinnette, lo sfavillio di architetture da nababbi e lo squallore dei rifugi di fortuna. Volevo fare un ripasso con te delle lezioni della vita, per non dimenticare ingiustizie e differenze, diritti negati e schiavitù e sfidare lo sguardo di corrotti e corruttori. Volevo poi planare per spazzare le tavolate dei baroni che parlano di affari, dollari e donnette, mostrando le nudità come trofei. Volevo entrare nelle celle all’Asinara, dove si consuma l’ultimo atto di una tragedia che dura dal tempo dei nuraghi, e dividere l’attesa di uomini soli che chiedono lavoro per non diventare criminali. L’operaio non ama il facile guadagno ma la sana fatica del lavoro onesto; è il solo che sa soltanto chiedere anche a costo della vita, e lotta per il pane quotidiano senza armi di difesa. I potenti non potrebbero mai vincere il suo sguardo. Penso proprio che il deltaplano non potrà mai imbracarci, viste le tue condizioni di salute ma non rattristarti, direi che comunque il ripasso è stato fatto. A cosa possa servire non lo so, se non ci viene dato modo di far sentire la nostra esposizione; ma torniamo ai tuoi piatti succulenti che non ci sono più. Devo dire però che sei molto comprensivo con la mia cucina; lo deduco dai voti che mi dai. Ma dim mi, la tua è una magnanimità nata insieme a te o una forma pietosa di bontà che nasce all’occorrenza? Ho capito; vado a preparare.

23 marzo – La nostra è l’età in cui con serenità ci si racconta

La nostra è l’età in cui con serenità ci si racconta; peccato che, tante volte, non lo si possa fare senza qualche inevitabile rimpianto. Volevo chiederti se ti è mai capitato di ritrovarti a fare un bilancio della nostra vita e se questo è accaduto, se è stato in perdita per te. Già immagino quali possano essere i miei punti di svantaggio, conoscendo quelli forti che possiedi tu. Temo non abbia apprezzato a sufficienza la mia natura taciturna e solitaria che mi ha portato spesso in una dimensione, dove giustamente faticavi a entrare perché sei concreto. Devo dire che sei stato buono e rispettoso, studiando forse di evitare approcci fuori luogo e questo, se da un lato mi dà la misura del tuo affetto e della delicata tua prudenza, dall’altro, devo confessarti, mi lascia un certo amaro retrogusto. Entrambi siamo stati però pezzi essenziali del medesimo congegno: le ruote del calesse che si abbracciano al telaio e percorrono la strada della vita attutendone a vicenda gli scossoni. Abbiamo superato fossi e sfi orato precipizi, guadato fiumi ed evitato frane che ostruivano il percorso, ci siamo arenati nel pantano di luoghi sconosciuti e inf ne ritrovati accanto a una panchina che ci offriva un po’ di sicurezza. Dalla nostra postazione abbiamo fatto tirassegno senza mai stancarci, mirando l’obiettivo anche quando diluviava, coi fucili puntati come due soldati che hanno perduto la divisa. Gli obiettivi falliti sono stati tanti ma ne abbiamo anche centrato; tra i primi ci sono quelli mancati a causa di terzi e altri perché forse non abbiamo saputo misurare i nostri sforzi. Il povero calesse ha macinato tanti sassi da ritrovarsi con le ruote consumate; il mantice non l’ha mai posseduto perché appannaggio della “nobiltà”: il nostro doveva essere un viaggio sotto il solleone che avvizzisce in anticipo la pelle, togliendole lo smalto della giovinezza. Sai, vedo la vita come una strada sterrata molto accidentata, con ciottoli e buche a volontà che non ti permettono mai di rilassarti e col tempo, la vettura di cui sopra, finisce per ridurti a un cumulo di ossa dolenti e deformate. E tutto va bene finché ti restano le ruote. Pensa tu, che straordinaria la vita! Secondo me l’assapori solo viaggiando con mezzi primitivi, i soli che sanno tenerti desto per il loro particolare modo di condurti. Del resto a che servirebbe stare sdraiati sul sedile posteriore di una macchina che sfreccia in autostrada e ti concilia il sonno? La vita è tutta fuori. Il nostro calesse ora s’è fermato. Una delle ruote ancora gira, ma l’altra ha dichiarato la sua resa e passa i giorni adagiata su un cuscino, quasi a rifarsi degli agi non goduti. Ha perduto la grinta battagliera; i raggi lenti mostrano un cedimento della presa e il legno, che il tempo ha impallidito, mi rimanda il triste racconto della linfa ormai perduta. La guardo con rassegnata nostalgia e ancora sento forte l’abbraccio del telaio che, seppure unito solo a me, ama tenerle compagnia senza perderla di vista e accenderle il ricordo di un tempo che scolora.

25 marzo – La giornata odierna passerà alla Storia come la “pacifica rivoluzione” contro l’abuso di potere

La giornata odierna, sai, è eccezionale; passerà alla Storia come la “pacifica rivoluzione” contro l’abuso di potere che vuole cancellare dal pubblico servizio i programmi dell’informazione e del dissenso. I fatti di guerra che raccontano i libri della scuola, ricordi? Sembrano tanto lontani dal nostro quotidiano, e invece no. La prevaricazione, l’insulto e il vilipendio alimentano lo scontro sempre in atto, che si combatte sui media ormai da troppo tempo, impregnando di veleno la vita democratica. C’è ancora chi non ha imparato nulla da secoli di storia e sotto l’abito borghese cela stivali e pantaloni grigio-verde come i vecchi boia d’altri tempi. Cambia la divisa, l’uomo no. Il despota di turno ama far mostra di sé e frena il tempo per ripescare gli anni già vissuti e sempre in forma offrirsi alla platea. Il nuovo imbonitore degli schermi, vendendo sproloqui a tutto campo, incanta le masse popolari e impingua il proprio ventre togliendo il pane a chi lotta per averlo. Incoraggia l’ottimismo sfoggiando sorrisi a trentasei, e quelli che sperano di diventare come lui, si prodigano senza pudore in stomachevoli applausi a scena aperta. Con sfacciata tracotanza e l’indice puntato, il moderno dittatore in doppio petto fomenta l’odio e incita allo scontro, confonde le menti con i suoi proclami e fa il tiro al bersaglio con i dissidenti. Nei lussuosi palazzi del potere ama sfoggiare la sua “virilità” insieme alle bandane, gonfiando le fi la del “partito dell’amore”. Intanto l’Italia diventa l’ultimo cantiere dove gli operai depongono gli attrezzi; nei cortei sfilano i giovani defraudati del futuro e i tetti delle fabbriche in disuso raccontano di presenze disperate. Sbandierano striscioni i nuovi licenziati e gridano aiuto le famiglie senza tetto, franano i costoni mai messi in sicurezza ed esondano i fi umi senza più canali. Le incompiute che durano trent’anni si aggiungono alle nuove che già perdono i pezzi. Le sole cose che funzionano sono tangenti e regalie di qualsiasi “colore”, che non conoscono crisi di mercato. L’etica è un concetto d’altri tempi che fa sorridere le “cricche”, sempre in attesa di alluvioni, terremoti e grandi eventi. Ma cosa dico! Sono tutte calunnie, complotti e castelli di carta costruiti solo per invidia. Come si può pensare che uomini di tale levatura…? E tu come la pensi? Tranquillo, conosco la risposta. Il nuovo paladino della libertà è talmente generoso che ha voluto allargare lo “scudo” anche ai suoi ministri e fare il ponte sullo Stretto per accorciare le distanze… Ma la cosa più straordinaria, che non ha confronti, è la solenne promessa di debellare il cancro entro tre anni, senza bisogno di fondi alla ricerca. Che vogliamo di più? Penso che tu daresti man forte alla mi a rabbia, se potessi farlo; mi servirebbe, credimi, mi servirebbe tanto, così invocherei l’ira dei giusti insieme a te.

l

l

PARTE QUINTA

27 marzo – Volevo farti una carezza con la mano nera di fuliggine mentre ti passavo accanto

Ciao. Volevo farti una carezza con la mano nera di fuliggine mentre ti passavo accanto, ma il tuo passo traballante mi ha fatto desistere perché nel tentativo di evitarla avresti perso l’equilibrio. Ti prometto però che al momento giusto ci riproverò, perciò ti consiglio di tenermi d’occhio, soprattutto quando mi vedi impegnata in quel particolare lavoro che tu sai. Visto che non hai esaudito il mio antico desiderio di vederti con barbetta incolta, baffi e capelli lunghi al punto giusto, voglio provare ora a cambiarti a modo mio, togliendomi uno sfizio che dura da trent’anni.

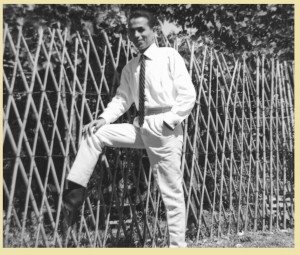

Ricordo di aver notato l’eleganza di una giacca avana e i pantaloni grigio-fumo quando avevo diciott’anni e m’innamorai di quel ragazzo bruno con gli occhi da cerbiatto. L’amore di quegli anni poteva durare tutta la vita; forse si respirava ancora una cert’aria di romanticismo, seppure ormai crepuscolare, e i sentimenti sapevano resistere a tutte le tempeste. Il pudore regolava, la durata dell’ “attesa” e il rispetto aiutava a vincere tante debolezze; poi c’erano la dedizione e il sacrificio, e l’educazione di modi e portamenti dava la misura della completezza e della personalità. Il senso di responsabilità e del dovere era talmente forte da saper filtrare ansie e desideri, e il profondo sentimento religioso illuminava progetti e aspettative. Altri tempi! La decadenza della civiltà dell’operare onesto e laborioso alimenta il disimpegno e il culto dell’effimero, dell’apparenza e non della sostanza. Ogni cosa si riduce a mero prodotto di consumo; si corre alla conquista di emozioni sempre nuove che portano inevitabilmente a una caduta in verticale del valore delle stesse; il risultato è un nichilismo strisciante spaventoso.Ho nostalgia, sai, del nostro tempo. Rispetto ad oggi non avevamo niente in senso materiale, ma eravamo molto più sereni; le piccole cose erano conquiste che ci rendevano felici, e soprattutto sapevamo amare. La sofferenza dell’altro diventava nostra, la solidarietà non era propaganda e la dignità era il distintivo dei più forti. Insomma, come accade spesso, l’equilibrio lo si scarta perché scomodo, se non cosa superata, perciò, in caduta libera, ci si schianta sul materialismo. Ci sarà sempre chi ha troppo poco e chi invece troppo ma a sostegno dei deboli c’era la costante dei valori. Siamo tutti colpevoli di aver corso la china senza curarci di azionare di tanto in tanto anche il freno a mano, concedendoci qualche salutare riflessione. Sai, tante volte corro col pensiero a certe antichissime tribù che isdegnano il progresso; evidentemente non c’invidiano il prezzo che paghiamo. Non manca tuttavia chi comincia a fare qualche pensierino su come tornare alla natura e liberarsi di tutto ciò che non risponde all’essenzialità. C’è una donna sarda che, nella terra chiamata ormai dei centenari,unica al mondo, ha organizzato la sua vita in un monolocale di forma circolare: la pinnetta, da lei stessa costruita con materiale di risulta. C’è di più: a differenza di coloro che vivono in tribù, lei ha collocato l’uomo tra le cose che non giudica essenziali. Ciao caro, ti lascio riposare.

1 aprile – Oggi è primo aprile. Ti ricorda qualcosa?

Oggi è primo aprile. Ti ricorda qualcosa? Ai nostri tempi si ritagliavano i pesci in pannolenci,si coprivano di polvere di gesso, si praticava un foro nella coda e lì si annodava lo spago della lunghezza che si desiderava e poi si lanciavano ai passanti. Ricordi ora il divertimento dissennato?

Di solito si prendevano di mira le donne di una certa età perché quel marchio bianco spiccava a meraviglia sui cappotti neri. Ai nostri coetanei invece si facevano scherzetti che andavano dalle stringhe slacciate delle scarpe, al bavero scomposto; dalla calza di nylon smagliata all’orlo scucito di gonne e di pastrani. Si aspettava dietro i portoni e lungo i muri delle case il passaggio dei predestinati e appena voltavano le spalle la patacca bianca era assicurata. A volte accadeva che qualche vittima intravvedesse il balenio dello spago in fuga di ritorno e si voltasse minacciosa sentendosi beffata. Ci si fingeva estranei, tutti non colpevoli, attori sulla strada che diventava il nostro palcoscenico, dove ci si sentiva gabbati e gabbatori. Per i bambini l’attesa di quel giorno era già festa; si recuperavano vecchie lingue di stoffa dai cassetti della mamma e si sottraevano alla scuola i gessetti bianchi di risulta; lo spago si poteva ricavare annodando tra loro i pezzetti che il babbo scartava quando legava le canne del traliccio. Non occorreva chissà quale materiale per realizzare i nostri giochi, né ci si annoiava col poco che si aveva. Si sapevano inventare le cose più fantastiche: i fusti piatti delle piante grasse diventavano carretti, con le canne si facevano trombette, il vecchio manico dismesso diventava un destriero che nitriva al vento e il cerchio spinto a mano faceva il giramondo. Si faceva il gioco della palla a muro o quello delle belle statuine che sembravano sculture, si trasferiva il “prigioniero” sul seggiolino a quattro mani e su una tavoletta a due rotelle si sfrecciava sull’asfalto. E poi c’era la passione per il gioco dei “ballocci”. Ricordi? Voi maschietti passavate ore, seduti a terra, a puntare e prendere la mira sulle “cristalline”, prima che scattasse il tic del pollice e dell’indice che diventavano una formidabile molla circolare. Erano stupende palline di cristallo colorato nei modi più svariati e i bravi giocatori ne possedevano a cascate. Io, sui muretti a secco e le treccine al vento, superavo valli e dirupi per volare insieme ai condor. Mi affascinavano nelle giornate ventose, le case che si spostavano invece delle nuvole; nelle notti stellate l’inutile conta dei punti luminosi e nei tramonti di fuoco il sole che lentamente si tuffava in mare. Le cime degli alberi diventavano trampolini per le fate e il gorgoglio dei ruscelli un festoso raduno di libellule. Oggi, troppi bambini non sanno più sognare. La fantasia l’hanno perduta tra gli ingranaggi di moderni meccanismi e vivono gli incubi di una vita convulsa che genera violenza. I bimbi creativi e sognatori erano quelli che a diciott’anni facevano le serenate alle fanciulle sotto i balconi, ai raggi della luna, accompagnando il canto al suono dello strumento allora in voga: il mandolino. Le ragazze, destate all’improvviso dal bel canto, nel silenzio della stanza buia, sbirciavano dietro le tendine nell’attesa, ciascuna, che il più bello ne pronunciasse il nome. Che notti! Non erano da sballo.

3 aprile – Questa notte le tue interminabili apnee mi hanno tenuta desta troppo a lungo

Questa notte le tue interminabili apnee mi hanno tenuta desta troppo a lungo, per cui ho avuto modo di pensare al tempo in cui è cominciato il tuo declino. Ero serena e tanti erano i progetti. Non mi sfiorava neppure con la leggerezza di una piuma il pensiero che la nostra vita potesse subire una virata tale da togliermi anche l’ultima speranza.Era la giovinezza del cuore e della mente che mi dava la vitalità che possedevo; funzionava come una potente catapulta. Capisco che è opera del tempo. Non è tuttavia solo mascalzone ma anche un grande amico e il toccasana che ha dato il via all’ultima catarsi. Ora conto i secondi: non sento il tuo respiro. Conto, conto, ma tu non dai segno di ripresa. Scatta il panico. Ti sveglio. Dopo un po’ tutto ricomincia come prima. Provo a modificare la posizione del guanciale. Non cambia nulla. La cannula e l’ossigeno non bastano a darmi la serenità che mi consentirebbe un poco di riposo. E penso, penso agli anni vissuti nell’angoscia, ai momenti di sconforto e di terrore che mi vedevano correre al telefono per invocare un mezzo di soccorso. Rivivo le volte che hai perduto conoscenza, le crisi comiziali, il pallore e l’abbandono. Conosco il volto scuro e l’abbraccio gelido di una solitudine che si manifesta tale solo in quei momenti.Un’ansia angosciosa mi accompagna lungo il vialetto che conduce allo studio sempre chiuso. Entro. Annaspo nel buio e nell’odore acre della muffa cercando un po’ di luce. Le sensazioni, tante, sono quelle che si provano quando lo sguardo scivola smarrito, dalla scrivania vuota con le carte ancora lì, all’armadio semiaperto per un fermo provvisorio, ai pennini e alla china e al progetto realizzato solo per metà. La tristezza e la polvere hanno steso un velo sopra ogni cosa. Io sono lì, ancorata a un presente sfilacciato, con la dolorosa certezza che nulla potrà tornare come prima, e nella mente vedo passare gli anni futuri come spettri neri che camminano in fila. Rileggo l’ultima tua relazione e vedo, con sgomento, la portata del danno causato da quella ischemia. Ti vedo in un letto d’ospedale; lo sguardo confuso si allontana dal mio. Il gorgoglio dell’ossigeno mi riporta al presente e il respiro, tornato normale, mi consente finalmente un po’ di riposo. Mi sento trascinata in un vortice di zolfo da odiosi fantasmi e mi ritrovo nel mezzo di un tornado con le braccia tese per fermarne la violenza. Il vento ulula, mi investe con tremende scudisciate in pieno volto e mentre corro nel tentativo di mettermi al riparo, un’ombra tetra simile a un gigante, con il volto celato contro il petto, immobile, ostenta la sua mole e mostra di volermi sfi dare con la brutale volontà di non schiodarsi. Mi sveglia un freddo gelido che accresce l’orrenda paura di quel mostro.

5 aprile -Oggi ci godiamo la Pasquetta impacchettati nei plaid

Brutta giornata, vero? Vento, nuvole e freddo. Oggi ci godiamo la Pasquetta impacchettati nei plaid, sotto la finestra a quattro ante che di tanto in tanto, dai vetri, ci offre un po’ di sole quando si decide a fare capolino. Possiamo parlare però, di quelle godute in passato quando,

qualche mese prima del suo arrivo, si sceglieva l’itinerario più gradito e si trascorreva fuori tutto il giorno. Ricordi che goduria? Particolarmente nostalgico è per me il ricordo della Pasquetta all’Argentiera; è legato al riflesso d’argento delle sue scogliere, alla battigia che luccica e imbrunisce sotto le carezze dell’acqua che recupera e perde, al vecchio borgo minerario che si stringe alla roccia in un connubio perfetto e ai legni, diventati puntelli del tempo che ha rubato gli antichi colori. Forse si nascondono lì fate e folletti per preparare sorprese ai bambini e invitarli a giocare con loro nelle notti di luna, quando i suoi raggi disegnano bianchi arabeschi. Forse vi si radunano coloro che ci hanno lasciato, per ritrovare la pace di una notte terrena su luoghi familiari che conoscono la voce del mare, o forse quelle casette di legno sono venute giù dalla luna portando con sé la luce riflessa sull’acqua e l’argento diventato di roccia. E la Pasquetta a Nettuno? Hai memoria? Nei fondali blu le sirene si tuffano per la pesca dei sogni e sulle rocce spruzzate dai colori dell’iride si adagiano nell’attesa di “prede”. Quelle grotte sprigionano una fatale magia; chi le visita ne resta stregato. Vedi, la memoria è un mezzo speciale; non ha ruote né ali; non ti chiede denaro per farti viaggiare e ti lascia comodamente seduto senza farti stancare. Così piazza San Marco ci vede turisti incantati delle sue meraviglie e il Ponte di Rialto, naviganti innamorati delle bellezze del mondo; Firenze, visitatori ammirati della superba città degli artisti e Taormina ci vede passare lontano perché siamo soltanto due poveri cristi. La giornata è quasi finita e la Pasquetta conclusa; siamo stati insieme, seduti vicini, per tutto il tempo del viaggio e abbiamo goduto, al riparo, di qualche furtivo raggio di sole. Tu per tutto il tempo sei rimasto in silenzio, quasi sempre ti ho visto guardare il cielo oltre i vetri, come se avessi voluto continuare a viaggiare magari in groppa alle nuvole, portando con te il profumo e i colori dei luoghi già visti. Credi sia riuscita a procurarti almeno un po’ di sollievo? Con la testa mi fai cenno di sì. Sono felice ma solo a metà.

PARTE SESTA

7 aprila – Non per volerti offendere ma mi ricordi un bruco, infagottato così fino al naso

Non per volerti offendere ma mi ricordi un bruco, infagottato così fino al naso, in questo plaid verde a rosoni puntinati. Un bruco speciale con occhiali e cappellino visierato che, non potendo combattere la calura estiva in riva al mare, si consola in questo modo, “riparandosi” dall’ombra di una stanza. Mi consola che siano i colpi di coda di un inverno freddo, umido e piovoso che si appresta a cedere il passo alle giornate soleggiate, così potrai affacciarti alle finestre tutte le volte che vorrai. Già nelle ore calde al punto giusto ami sederti sul balcone, un po’ per consegnarti al sole, un po’ per restituire agli occhi increduli una visione che da tempo ti mancava. Incuriosito ti fermi con lo sguardo sugli alberi che cominciano a mostrare foglie nuove e sui fi ori accanto a te, nei vasi in terracotta. Come un bambino ti mostri interessato alle formiche che in fi la indiana procedono lungo il paramano e alla cavalletta gigante che guarda immobile dal ramo dell’arancio, mentre terrorizzata, mi allontano in cerca di un manico di scopa che mi consenta, a debita distanza, di interrompere quel suo strano stato di ipnosi e di cacciarla via. Con lo sguardo segui gatti sconosciuti che passeggiano sul muro del giardino o a terra, quando si aggirano sornioni tra le aiuole e si acciambellano come fossero in salotto. Vai col volo dei gabbiani che annunciano la pioggia o col piombo delle nuvole che portano tempesta e con l’ululo del vento che forse, venendo d’oltre mare, ti riporta alla mente qualche viaggio fatto in gioventù. Pretendi di sederti su uno spicchio di gradino, non riuscendo a valutare l’ingombro dei presidi sanitari che ti porti dietro; se provi a camminare dimentichi che il piede deve prima fare l’alzata e se già ti trovi in movimento pretendi di arrivare all’obiettivo col busto prima che coi piedi, allungando le braccia per toccarlo rischiando di schiantarti. Vorrei entrare nel tuo mondo sconosciuto dove hai trovato approdo, leggere i misteri che racchiude e quello di te che a loro ti accomuna. Forse tu ora senti maggiore appartenenza a un mondo diverso dal reale, nel quale ti abbandoni perché lì trovi la tua giusta dimensione, o forse sei arrivato in quella zona d’ombra che ti lascia in preda allo sgomento. Non so come spiegare i tuoi silenzi e lo sguardo perduto chissà dove tutte le volte che non riesce a fissare un obiettivo. Vorrei entrare dalla porta che tu lasci chiusa e visitare i meandri di quel luogo per scoprire la percezione che di me ti resta ancora. Mi turba il pensiero che possa aver perduto tante cose e mi addolora la negazione della speranza nella possibilità di una ripresa che mi consolerebbe, almeno in parte, di quel che ora non ho più di te.

9 aprile – Non vorrei che tu pensassi ora a qualche mia improvvisa sviolinata

Non vorrei che tu pensassi ora a qualche mia improvvisa sviolinata o al panegirico del santo, ma mi corre l’obbligo, oltre che il piacere, di dichiararti la mia riconoscenza per la dedizione, il rispetto e la pazienza che hai saputo sempre dimostrarmi, non disgiunti per la verità da qualche facile contrasto che molto si addice alla mia natura un po’ sanguigna. Posso dire di averti visto in collera con me una sola volta nella vita quando, proprio nel momento in cui avevi bisogno del mio aiuto nel reggere quel famoso specchio in pesantissimo cristallo, con le mie osservazioni fuori luogo ti costringevo a spendere le forze per rispondere alle mie cavolate del momento. Realizzai in quell’istante la portata della mia disgustosa petulanza e bastò quella presa di coscienza per frenare qualsiasi impulso similare. Il ricordo che mi resta mi fa sentire ancora come un verme. Dovrei battermi il petto per tutte le volte che ho perso il controllo solo per inezie e ti assicuro che mi sento umiliata dalla mia tracotanza se faccio il confronto con la tua straordinaria pacatezza. Riconosco che delle tue virtù faccio difetto ma devi ammettere che il mio intuito te lo sogneresti; ma lasciamo stare e torniamo a te. Se i signori della guerra ti somigliassero un pochino non farebbero baratto della vita altrui con vodka e tressette; ma il Potere è una forza che sa di demoniaco e chi lo possiede si diverte nella stanza dei “bottoni” come i giocatori d’azzardo alla roulette. Ci sono guerre che infliggono condanne a fi ne pena mai e interi popoli senza tribunali si consegnano alla morte o tentano la fuga per trovarla altrove. Il Potere poi, non cammina mai da solo; di solito si accompagna col Denaro, e questo connubio diventa polveriera che quando scoppia, com’è già accaduto, riduce a brandelli la nostra economia. L’alta finanza gongola, si sa, comunque vada, ma i poveri cristi, non avendo più di che sfamarsi, per salvare la propria dignità si buttano dai ponti o s’impiccano alle grate. Questo mondo lo sento troppo stretto; è una cloaca immensa a cielo aperto che appesta l’aria e chi è senza colpa è condannato a doverla respirare. Ma tu credi davvero che ci potrà essere una inversione di tendenza? Fino a qualche tempo fa io lo speravo ma ora sento che il mio ottimismo comincia a vacillare. Non ti nascondo che s’insinua in me il dubbio che gli artefici di questo abominevole disegno possano prevedere alcun ravvedimento in un futuro prossimo o remoto. Non vorrei che il Padreterno intervenisse prima a modo suo; in tal caso per colpa dei corrotti nella fossa ci andrebbero anche i giusti, e allora quelli si befferebbero di questi un’altra volta. Ho paura però che la conta dell’Altissimo abbia preso già l’avvio, e lo deduco dal cataclisma economico-politico senza precedenti, dalla dilagante corruzione dei costumi, da terremoti, esondazioni e smottamenti che colpiscono la terra come la ola dei tifosi negli stadi. È chiaro che l’uomo è il solo arbitro di sé e quando sbaglia le sue scelte paga di persona. Forse è giunto per tutti, senza escludere nessuno, il momento di concederci qualche riflessione in questo vortice di melma che ci divorerà come un dragone. Dal canto mio voglio sperare che Colui che tutto vede ci conceda per pietà il tempo che ci serve per fare ammenda delle nostre colpe.

12 aprile – Oggi non posso esserti di grande aiuto perché non sono dell’umore giusto

Oggi non posso esserti di grande aiuto perché non sono dell’umore giusto. Scusami. Sento un vuoto profondo di cui mi è sconosciuta la natura. Stai tranquillo però, non lascerò che mi prenda lo sconforto. Anzi, sai che faccio? Metto vicino a te le gabbie dei criceti. Guarda, in questa c’è Jangh e in quest’altra Fiulingh. Tu potrai introdurre la mano attraverso le finestrelle che ti mostrerò e carezzarli con delicatezza.

Jangh è una pallottolina bianca con due occhietti neri all’orientale, per via della goduria sonnolenta che glieli socchiude quando lo tieni nel cavo della mano. Se ci fai caso, tutte le volte che lo prendi, in qualunque modo tu lo posizioni, lui si blocca in attesa di carezze e quando ti va bene ti fa “plin” per l’emozione. Mi fa tanta tenerezza quando sotto i miei baci si appiattisce come uno zerbino. Dubito della sua felicità intesa in senso generale, perché ha avuto la sfortuna di finire in gabbia insieme a Fiulingh che tutti credevano l’altra sua metà, e invece no. Mi viene da pensare che quando si sente baciato e accarezzato s’illuda che tutto possa venire dall’amata. Ho sempre pensato che dei due fosse il più tondetto perché dorme tutto il giorno, ma non sapevo che gira tutta la notte nella ruota. Nelle ore notturne, del resto come Fiulingh, è molto attivo: trasferisce il nido dal piano terra a quello superiore, lo rinnova nella capacità e nella forma; ne modifica anche la struttura col materiale che ricava dal cartoncino di cui ogni tanto può disporre. È straordinario il lavoro che fa di sfogliatura, che gli consente di ridurre tutto in veli. Quando il nido è pronto, ci si mette dentro e con un’abilità che lascia sbigottiti, si copre fi no a sparire nella maniera più totale. Così dorme tutto il giorno. Credendo di fare ad entrambi cosa gradita abbiamo garantito a ciascuno la sua gabbia, con arredi e spazi nuovi da gestire in modo del tutto “personale”. Ora vivono in piena autonomia che, unita all’agiatezza, se da un lato migliora la qualità della vita, come tra gli umani, dall’altro forse li intristisce la solitudine che sempre ne deriva. Ma si sa, le comodità producono dei costi. Fiulingh è un batufolino grigio-fumo che ama le carezze a domicilio, proprio come un bambino che preferisce stare in culla. Se tu introduci con delicatezza la mano nel suo nido e provi a massaggiarlo dolcemente, si struscia contro le tue dita e ti fa sentire il brivido che prova. È di salute cagionevole e soffre di una forma di rinite che lo fa starnutire molto di frequente. È stato anche sfortunato perché lo shampoo gli ha causato un’allergia che lo ha costretto a una serie di punture. La sua affettività non si mette in discussione come le sue idee e quando ti fa capire che le carezze possono bastare, devi rispettare la sua volontà. Come noi hanno bisogno di tante tenerezze e ci annusano la mano per farcelo capire.

13 aprile – Non so se tu abbia memoria delle stravaganze che caratterizzavano il mio modo di vestire

Non so se tu abbia memoria delle stravaganze che caratterizzavano il mio modo di vestire, perché di quelle che attengono alla sfera del di dentro te ne parlerò un’altra volta. Ricordi le mie pazze idee sui cappellini? Erano di moda ai tempi della scuola e io, che di cucito e creatività me ne intendevo, ne avevo realizzato alcuni che calzavo con orgoglio ai matrimoni, abbinandoli ora al vestito a sbuffo col pannello laterale, ora a quello con gli spacchi tutt’intorno che, se c’era un po’ di vento, svolazzavano come ali di farfalle. Mi è particolarmente caro il ricordo di quel cappellino di velluto nero con una grande rosa laterale uguale nella stoffa e nella tinta, che calzai con i guanti in rete anch’essi neri (mi mancava solo la veletta agli anni trenta) allo sposalizio del tuo migliore amico. La volta fu un trionfo! Non parliamo delle rose che, se non comparivano sul cappellino del momento, fiorivano sul petto o in vita alla cintura; ne avevo di diverse tinte, aperte, in boccio e solo in gemma. E i guantini li ricordi? Ne avevo bianchi e neri in pizzo che sembrava filigrana, e guai a mancarmi nelle grandi cerimonie, come il fazzoletto da naso ricamato a mano che doveva far mostra di sé all’occorrenza. Oggi, come poche cose al mondo, tutti i nasi hanno uguale trattamento: finiscono in un bianco lenzuolino che ha la morbidezza della carta a veli.Il modo di vestire e gli accessori richiamavano la leggiadria di un romanticismo che ormai annunciava il suo declino e le nuove proposte della moda suggerivano invece la praticità. Che tempi! Tutto era all’insegna del saper fare con molta discrezione, senza troppa civetteria o cattivo gusto. Poi è arrivato il tempo dei tacchi a spillo e delle zeppe che mi hanno visto svettare con aria trionfante “quasi” alla pari delle spilungone, regalandomi una sorta di rivincita che la moda mi aveva negato fi no a quel momento.Si cominciava a mostrare anche un pezzo della coscia, cosa che all’epoca faceva voltare i giovanotti, rischiando il linciaggio morale di una società ancora lontana dal “minimalismo”. È stata poi la volta degli abiti fi no alla caviglia, in crespo fantasia, tinta unita, svasati, a tubo o scampanati e degli scialli, enormi, di cui facevo collezione. Ti mancava di reggermi lo strascico tutte le volte che si usciva insieme! Riconosco, in fatto di moda, la mia sregolatezza e oggi l’apertura tua di allora mi sorprende e mi commuove l’assenso senza condizioni. Ricordi i miei variopinti caffettani di foggia musulmana che mi vedevano in spiaggia come turista di passaggio? E le catene, catenine, rosari e cerchi vari che portavo al collo nel tempo che celebrava i metallari? Devo darti atto del buon fiuto: hai subodorato che limitare la mia libertà sarebbe stata impresa dura e con eleganza hai guardato alla modernità sposando il femminismo, forse più per paura di esserne travolto in malo modo che per vera convinzione personale. Nonostante mi rimanga questo dubbio, devo dire molto onestamente che la tua complicità era scudo per la mia innata timidezza e l’ammirazione un tuo segreto che tale non restava più quando parlavi di me in mia assenza.

PARTE SETTIMA

16 aprile – Un quadrato di sole ci accomuna in questo pomeriggio sonnolento

Un quadrato di sole ci accomuna in questo pomeriggio sonnolento.Tu ti lasci vincere dal sonno e io traccio con la biro mille ghirigori sull’agenda, mentre il pensiero corre alle assolate spiagge d’altri tempi. Voglio farlo da sola questo viaggio, piano, per non farti male. Mi vengono incontro le prime rose cardinali che occhieggiano dalla turgida rete, adagiata sul lino della sabbia. I grappoli s’abbracciano alla dune tra sentieri di neve, tracciati dagli amanti del mare in cerca di emozioni e fanno da cornice ad anse e rade di cristallo. La distesa cerulea m’invia, leggera, la sua brezza carica di sogni, confusa col cobalto del cielo più profondo e lo smeraldo che nasce dai fondali. Ed io respiro la vita, la bellezza e l’aria dell’estate che carezza lieve la mia pelle, lasciandovi il profumo umido del sale. Sulla battigia l’acqua trasparente mi ruba la sabbia, con dolcezza, sotto i piedi nudi e m’invita a raccogliere ciottoli e conchiglie che lo sciacquio accende di colori. Mi sento primadonna che si concede alle lusinghe di lamelle che increspano le acque come fossero drappeggi e s’inebria ai profumi dei pini e della macchia. Sono la sirena che scruta le luci degli abissi, ne cattura la voce e strega i naviganti. Sono io, che della bellezza celebro l’incanto e indago la segreta vita di sepolte stive, per dissetarmi a misteri sconosciuti. Gli occhi chiusi, distesa sulla sabbia, torno al Maschio Angioino e al Beato Angelico di Roma, alla Galerie Chardou, a Londra, Philadelphia e Granada, che hanno conosciuto di me la tavolozza; il vermiglio e l’amaranto riaccendono d’un colpo la passione del pennello, col cobalto e l’oltremare faccio un tuffo nell’immenso e ai colori del sole mi abbandono, dimenticando di essere chiusa un una stanza. Le sensazioni tornano vive come nate nel momento e un vortice d’incosciente percezione del reale, di fervore e giovinezza, di anelito supremo della perfezione mi avvita a sé e mi trascina. La forza dei ricordi è una potenza che sa rivoltare al pari d’un calzino e per me diventa sinfonia quando di mezzo ci si mette il sole. Continua sereno il tuo riposo; non voglio disturbarlo. Il viaggio si conclude lasciandomi dentro tanta nostalgia che vela quei ricordi come la nebbia sfuma i contorni delle cose. Torno alla vita reale non senza una punta di amarezza e riprendo il cammino interrotto insieme a te che, se mi ha tolto i colori del pennello, mi mette tra le dita la matita a raccontare di te in bianco e nero. E ti riprende col capo reclinato quando ti abbandoni completamente al sonno, assorto in chissà quali pensieri o gli occhi che guardano oltre i vetri, inseguendo i fantasmi che le nuvole disegnano. Il bianco e nero ha tutto il sapore del mistero; ti affascina e stuzzica, ti frena e ti appassiona, proprio come in questa fortunata contingenza che mi spinge a fissare sulla carta questo scorcio di vita di noi due.

19 aprile – Oggi c’è una novità piuttosto sconcertante. Hai voglia di sentirla?

Oggi c’è una novità piuttosto sconcertante. Hai voglia di sentirla? Qualcuno ti porta i baci di Celeste che dice essere legata a te dai tempi della giovinezza. Si tratta di un tuo tradimento sotterraneo o di un ritorno di fiamma dichiarato così, pubblicamente, per accrescere l’effetto esplosivo della bomba? Conosco questa donna. Ti ha forse incantato il decolté piuttosto generoso? O forse ti ha sedotto la sua intraprendenza o la voglia matta di mostrare le sue grazie senza inibizioni? Sicuramente c’è scappato più d’un timbro! Non si spiegherebbe la passione di ritorno. Come mai mi hai nascosto questa Celestina? E come pensi ora di rimediare a questo affronto? Non mi dirai che intendi ricambiare il messaggio galeotto? Sono furente e, ti avverto, non intendo restare alla finestra. Se non ci sarà una tua inversione di condotta, ti lascerò morire togliendoti l’ossigeno, la cannula e quant’altro. Quel sorriso gabbatore non mi piace proprio e ti consiglio di prendermi sul serio. Non basta il corteggiamento sfacciato di Doriana che sta disgustando gli anni della mia vecchiaia? Tu mi dirai che a questa età la pace dei sensi ci conforta. Non proprio! La proprietà privata resta tale. Ma torniamo a quest’ultima donnetta. Vorrei sapere perché ti lasci baciare sempre tre volte. Forse non hai perso il sapore della “russa” di tanto tempo fa o è la stessa che si ripropone come a tanti stalloni del libero mercato? E poi, la cosa sconvolgente è che ti bacia col risucchio. Tu mi dici che ti dà fastidio ma è una tesi che non avvaloro perché non fai nulla per farglielo capire. E se un giorno decidesse di baciarti anche sulle labbra? Non vorrei vederla con la bocca sulla tua; ti fagociterebbe nel cavo orale con l’avidità di una gallina che becca grano a volontà. Non sai poi quale nausea riesca a procurarmi l’odioso starti sempre addosso con quei seni rubati alle bambole rifatte. Ti rendi veramente conto della mostruosità? Dovresti provare a invertire i ruoli. Se fosse un uomo a fare a me le stesse cose in tua presenza, mi diresti che tanto c’è la pace dei sensi a confortarci? Forse, come minimo, lo accuseresti di pascolo abusivo e non oso pensare le cose che diresti a me, geloso come sei. Ma di questo tuo vizietto parleremo più avanti con dovizia di particolari. Torniamo a lei, piuttosto, che puzza di vino e fumo e viene a trovarti nelle ore più impensate da chissà quale alcova turritana.Vorrei sapere come fai a sopportare tanto degrado senza muovere un dito per allontanarla. Capisco che sei un gentiluomo ma la dignità, dimmi, a chi la lasci? Mi fa imbestialire questa spudorata che ti si attacca come una ventosa; si tratta di mancanza di rispetto sia nei tuoi confronti che nei miei. Vorrei allontanarla in malo modo, visto che non capisce i nostri modi signorili di volerla evitare a tutti i costi, ma probabilmente avrei la peggio, perché ritengo imprevedibili le sue probabili reazioni. Devi darti una mossa per uscirne con orgoglio e dignità e rendermi giustizia.Come possono simili donnette offendere in me cultura e intelligenza?

21 aprile – Nel ’99 cominciavo a lavorare a un’installazione che all’epoca contava venti croci e sei rosari

Sai, mi sembra di essere caduta dentro un pozzo da quando non ho potuto più visitare le mie croci. Le ricordi? La tua perplessità non mi sorprende. Ascolta bene. Nel ’99 cominciavo a lavorare a un’installazione che all’epoca contava venti croci e sei rosari. Utilizzai un arnese in ferro che si articolava in tre pannelli, uniti tra loro da piccole cerniere, diversi per forma e dimensione e tali da consentire qualsiasi ancoraggio per via di una sorta di rete a larghe maglie che ne univa le strutture periferiche. Mi consentiva di applicarvi le croci che realizzavo con materiale da riciclo: vecchie cornici larghe, strette, grezze e lavorate, coprifili antidiluviani, bacchette varie di provenienza sconosciuta, tubi e tubini in ottone e alluminio reperiti in depositi in disuso. Non fissavo i bracci in legno con martello e chiodi, bensì con sottile fil di ferro che avvolgevo più volte al punto preciso in cui gli stessi sono sovrapposti. Ancoravo le croci alla struttura e per meglio fissarle tenevo stretto il fil di ferro con le pinze in una mano, e con le tenaglie nell’altra lo tendevo con tutte le mie forze. “Kosovo Nuova Aschwitz”, questo è il nome dell’installazione, la realizzavo in memoria dei caduti civili e militari della guerra dei Balcani. Ma tante altre guerre vennero dopo e massacri in ogni angolo del mondo, così nuove croci si aggiungevano alle prime e le mie mani diventavano ganasce che senza posa bloccavano e stringevano legno e metallo, riducendoli a quell’unico simbolo di passione e morte che ormai mi ossessionava. Per oltre un lustro ho camminato con i morti, costruendo croci di tutte le misure per i caduti della Palestina e di Manhattan, dell’Iraq, della Cecenia e di tutte le guerre senza nome che non interessano a nessuno. Ho realizzato così la mia “Collina delle croci”; aggrappate a quel supporto nero, come anime abbracciate alla salvezza, se ne contano duecento e settanta sono i rosari dei vivi e dei defunti. Non è solo la moltiplicazione del dolore che abbraccia l’intera umanità. Anche tu mi hai seguito in questo viaggio, e tutte le volte che per noi si è spento il sole, hai segato legni, legato bracci e dipinto di nero il cammino della sofferenza. Forse, inconsciamente, abbiamo anticipato questo nostro presente di disagio grave e di sconforto che ci vede reclusi, legati a una vita di inerzia comandata che scolora tutto intorno a noi, rendendoci straniere le persone conosciute. Forse è stato anticipato il mondo attuale, difficile, confuso, pieno di angosce e di paure che popolano la nostra vita di mostri e di fantasmi. Un mondo di perfetti alieni che quando si toccano accendono scintille, come fa sull’incudine il ferro battuto con il fuoco. I miei passi sono fermi là, ai piedi della mia “Collina” e il mistero della teca rende più forte il suo richiamo. Mi giunge il rumore del silenzio, il senso profondo di un rispetto religioso misto al ricordo dolente di chi non c’è più. Mi manca la mistica visione del devoto connubio di croci e di rosari. A consolarmi resta il flusso arcano che mi lega a questi simboli d’antica devozione.

22 aprile – Nella tua poltrona mi sembri un gran signore

Nella tua poltrona, con la rasatura fresca di giornata e l’ordine perfetto dei capelli, negli abiti composto e profumato, mi sembri un gran signore, di quelli che sanno esserlo anche da seduti, perché la signorilità è un bene di così grande pregio e così raro che chi lo possiede è in grado di mostrarlo in ogni circostanza, lasciando nell’incredulità chiunque abbia la fortuna della vista e dell’udito. Non accade infatti di frequente di imbattersi in persone di provata gentilezza nel relazionarsi, di modi e gesti di squisita educazione; direi che si respira, invece, un’assuefazione generale al turpiloquio, una certa indifferenza verso gesti volgari di ogni tipo e tanta, tanta mancanza di rispetto verso l’altro.

Tornavo dalla scuola a bordo della mia utilitaria, in un caldo pomeriggio di settembre. Dal retrovisore vedo una grossa cilindrata in fase di sorpasso; non rallento perché non ne vedo la necessità, vista la potenza di chi vuole superarmi. Mi sibila a fi anco come il vento e nonostante la velocità, faccio in tempo a distinguere, bene inquadrate dal lunotto, due chiappe bianche e una faccia scalmanata che dal fi nestrino laterale destro esibisce al mio indirizzo un riso beffardo a trentasei. Sento quel gesto come un vile insulto e per tutto il viaggio macino rabbia a denti stretti, immaginando di fare il tiro al bersaglio su quell’obiettivo. Tralasciando certi atti che andrebbero comunque sanzionati, non si può ignorare il mutamento subito dal linguaggio e il frasario in uso, diventato contagioso, che ormai risparmia veramente pochi. Si è perso il gusto della correttezza e della raffi nata eleganza di modi e portamenti che, se anche ci fosse chi ancora li possiede, probabilmente verrebbe giudicato dai più un sopravvissuto e si sentirebbe imbranato a farne uso. Succede per esempio che entrando in ambulatorio o in farmacia in treno o sull’autobus, tutti luoghi dove si prevede che per un certo tempo si debba stare insieme, non ci sia chi risponde al tuo saluto e allora tu che, come ci sei rimasto persona educata non può dirlo, la volta successiva ti guardi bene dal riproporre a chi la disconosce, la tua educazione. Tu mi dirai che il giudizio negativo colpisce chi si rende responsabile di condotte riprovevoli; sarà così, ma come spieghi il disagio che si prova a essere civili? Anche quando minimizzi, a denti stretti sbotti «ho salutato e nessuno mi ha detto manco crepa». Non c’è tuttavia da stupirsi più di tanto; questo è frutto di quanto abbiamo seminato. Viviamo in una società cosmopolita ma, come la gramigna, l’individualismo ne ha contaminato le radici. «Esisto solo io. Tutto mi è dovuto e nulla devo» è lo slogan dell’ultimo millennio. Io paragonerei l’attuale società a un campo compromesso dall’amianto, perché non posso disconoscere il degrado e la pericolosità della deriva. Occorre un risanamento capillare ma temo che questo, se ci fosse, richiederebbe tempi molto lunghi, per cui noi due non avremo la fortuna di goderne.

23 aprile – Stamane ho visto Paul

Stamane ho visto Paul, sai, è ritornato. Ti avevo detto che mancava da gennaio, lo ricordi? Con un largo sorriso mi è venuto incontro; è un vero amico. Gli ho chiesto il perché della sua lunga assenza e, commosso, mi ha risposto di essere andato al suo Paese e la sua donna lo ha stretto a sé, chiedendogli di restare ancora un po’. Paul ama la Sardegna che lo accoglie con benevolenza; lavora qui e si trova molto bene. Non credo sia stato facile però lasciare il Senegal per fissare la dimora, seppure provvisoria, in mezzo a noi; gliel’ho letto negli occhi quando, dopo avergli lasciato l’euro del carrello della spesa che spontaneamente riportava nel deposito, mi ha detto: «Tu sei brava, Anna». Paul espone la sua mercanzia davanti ai grandi magazzini collabora allo scarico merci in cambio dello spazio che gli serve. È discreto. Non invita a comprare la merce. Ti guarda come chi sa di non essere a casa e la propone restando in silenzio. I suoi occhi grandi, neri come la pelle, t’interrogano senza parole e non riesci a passare facendo fi nta di niente. Quando lo vedo seduto accanto al suo metro quadrato di merce, col capo chino a guardarsi le mani, indovino i pensieri di chi è figlio dell’Africa e vive lontano. La nostra tacita intesa prevede che sia lui a segnalarmi il parcheggio, a spostarmi la macchina se è necessario e caricarmi la spesa. Per le feste voglio essere generosa con lui e il biglietto che gli offro lo prende senza esitare, lo porta alle labbra e guarda lontano. La nostra amicizia è nata quando ha saputo che tu non potevi più venire con me e si è sentito in dovere di darmi una mano senza chiedere niente. Nel lungo periodo della sua permanenza in famiglia, quell’angolo vuoto mi appariva triste e banale e temevo che la sua partenza non prevedesse ritorno, immaginando che la crisi colpisse prima chi è considerato straniero. Ricordo di averti manifestato questa mia paura quando mi hai chiesto di comprare da lui un berretto che ti avrebbe consentito l’esposizione al sole con la testa protetta. Paul è alto oltre un metro e novanta. Il tragitto che ci separa dall’auto in parcheggio, a volte anche oltre la strada, la sua falcata lo ingoia in pochi secondi; voltandosi, risponde con una sonora risata al mio tentativo goffo di ridurre il vantaggio: La sua essenzialità non esclude la mia seppure diversa, né la mia libertà è meno precaria. L’amicizia di Paul è per me il vento dell’Africa, il deserto e le dune, le tempeste di sabbia e la terra del sole; è l’infinito che mi affascina e avvolge.

PARTE OTTAVA

29 aprile – Antichi ricordi di stazzi dell’alta e bassa Gallura, dove amavo fare scuola all’aperto